서울시, 정비사업 全과정 개입…"압구정·목동 등 재건축 까다로워질 것"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

서울시 "아파트 단지별 종합 가이드라인 제시"

재개발·재건축 설계 기준 강화

재개발·재건축 설계 기준 강화

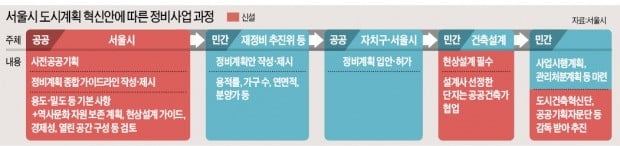

서울시가 12일 내놓은 ‘도시·건축 혁신방안’은 일선 자치구가 서울시에 제출한 정비계획안의 심의 절차, 즉 도시계획위원회 심의 과정을 계획 수립 이전 단계에서 한 번 더 거치는 ‘사전 심의’ 절차를 신설하고 절차별 관리감독을 강화하겠다는 것이 핵심이다. 재개발·재건축 밑그림 단계부터 서울시의 공공 가이드라인을 적용해 서울시가 추구하는 도시계획 수준으로 맞추겠다는 것이다.

서울시에 따르면 정비구역은 통상 서울시 도시계획위 심의를 세 차례 거친다. 정비구역 추진위나 조합이 제출한 계획안을 받은 서울시가 공공성 등을 고려해 보완 요청을 하면 정비사업 주체가 수정안을 제출해 다시 심의받는 식이다. 통상 이 과정에 20개월 걸린다. 진희선 서울시 행정2부시장은 “정비계획안 수립 단계 이전부터 공공 가이드라인을 마련해 이를 반영하면 정비계획을 도시계획위가 심의하는 횟수는 평균 1회, 정비계획 통과까지 소요 기간은 10개월여로 단축될 것”이라고 말했다.

서울시는 정비과정 전 과정에 개입해 상한 용적률까지 건물을 올리는 이른바 성냥갑 아파트를 퇴출시킨다는 계획이다. 정비구역마다 지역별 특성을 고려해 정비계획 가이드라인을 수립할 방침이다. 높이 기준, 용적률, 임대가구 비율 등 기존 심의 내용뿐 아니라 역사문화자원 보존계획 등 새로운 지침을 추가한다. 현상설계 공모도 활성화할 계획이다. 이를 위해 조합 등에 1억~5억원가량의 비용을 지원하기로 했다.

사업성 저하·추진 잡음 우려

재개발·재건축 추진 단지들은 서울시의 새 가이드라인이 또 다른 ‘옥상옥’ 규제가 될 것으로 우려하는 분위기다. 한 도시계획업체는 “이번 방안은 도시계획위의 까다로운 심의 절차를 앞으로 옮겨놓은 ‘조삼모사’식 행정체계로 정비사업의 초기 진입장벽만 높아졌다”며 “가이드라인을 따르지 않으면 사업의 첫발을 떼기도 힘들 것”이라고 말했다.

새 방식대로 정비사업을 추진해도 종전의 절차에 비해 사업성이 떨어질 것이라는 우려도 크다. 예컨대 서울시는 구릉지 일대 단지는 경관을 고려해 건축물 높이에 차이를 둘 예정이다. 이번 서울시 가이드라인에 앞서 이미 비슷한 방식으로 재개발 사업을 진행 중인 한남뉴타운 내 한남3구역이 그런 예다. 최근 서울시 공공건축가와 재건축조합이 협업한 설계 과정에서 최고 층고는 당초 안인 29층에서 22층으로 낮아졌다. 남산 자락 구릉지 경관을 보존하고 한강변 조망을 해치지 않도록 한 결과다.

이번 가이드라인에 용적률 상향 조정 등 이렇다 할 인센티브 방안이 제시되지 않은 것도 부정적 요인으로 꼽힌다. 고준석 동국대 겸임교수는 “역사문화자원을 존치하는 등의 규제를 강화하는 데 따른 인센티브를 주지 않는다면 사업 추진이 삐걱거릴 수 있다”고 지적했다.

정비계획안 마련 이후 설계안 공모를 통한 현상설계 추진 등의 과정에서도 진통이 예상된다. 서울시 관계자는 “기존에 설계사를 선정하지 않은 정비구역은 현상설계 공모를 필수로 거쳐야 한다”고 말했다. 현상설계는 공모 후 조합이나 추진위가 자체 투표로 설계안을 결정한다. 이 과정에서만 수개월이 더 걸릴 전망이다.

주민 간 갈등도 예상된다. 정비사업 주체가 특정 업체와 협의해 설계안을 마련하는 것에 비해 주민 의견이 들어갈 여지가 적어서다. 최근 잠실주공5단지가 이 방법으로 설계안을 확정한 뒤 주민 간 갈등을 겪었다.

“목동 일대 등 직격탄”

이번 발표로 재건축 관리처분인가를 취득한 곳 등 막바지 단계 이전인 재개발·재건축 단지 대부분이 타격을 입을 것이라는 전망이 나온다. 양천구 목동·신정동 일대 주공1~14단지, 송파구 올림픽선수촌아파트 등이 대표적이다. 정비계획을 확정하기 이전 상태여서 사전공공기획 절차를 밟아야 한다.

이 사업지들은 대규모여서 더 문제다. 서울시는 대단지엔 보행로를 여럿 설치해 주변 접근성을 높일 계획이다. 통상 단지 관통대로가 계획되면 그만큼 건물 부지가 줄어 사업성이 낮아진다. 서울시 도계위 소위원회 단계에 묶여 있는 은마아파트, 지구단위계획을 기다리고 있는 압구정동 일대 등도 또 하나의 걸림돌을 만난 셈이다.

사업시행인가를 받고 시공사를 선정한 단지도 설계안 변경에 어려움을 겪을 전망이다. 도시건축혁신단과 공공기획자문단 등의 감독을 받아야 하기 때문이다. 서초구의 한 재건축 조합장은 “당장 하반기부터 새 제도가 도입되면 특화설계안을 반영하려 검토 중인 조합들이 상당한 혼란에 빠질 것”이라고 말했다.

일부 정비구역의 사업이 기약 없이 늦어질 것이란 전망도 나온다. 한 건설사 관계자는 “조합과 시행사 등은 새 제도에 따라 사업성이 낮아질 경우 그대로는 사업에 나서기 싫을 것”이라며 “시 가이드라인을 놓고 관과 민간이 당분간 실랑이를 벌일 것이고, 그동안 사업이 지연돼 공급이 줄어들 것”이라고 말했다.

선한결/이주현 기자 always@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)