일자리 대책마다 곶감 빼먹듯… 고용보험 곳간까지 '고갈 위기'

4년간 수입 21% 늘 때 지출은 35% 늘어나

기금 고갈속도 더 빨라져

청년일자리대책 등 추진…육아·실업급여도 늘 듯

"내년 보험료율 올리면 부담은 근로자·기업 몫"

25일 고용노동부에 따르면 지난해 고용보험 지출은 역대 가장 많은 9조4558억원으로 집계됐다. 고용보험기금은 실업급여계정과 고용안정계정으로 나뉜다. 실업급여와 육아휴직급여 등을 지원하는 실업급여계정에서는 지난해 7조1476억원이 걷혀 6조2858억원이 집행됐다. 고용안정계정은 지난해 수입 2조9795억원보다 1905억원 많은 3조1700억원이 지출됐다. 고용안정계정의 적자는 7년 만이다. 그동안 이 계정은 실업급여계정에 비해 재정이 안정됐다는 평가 때문에 2011년, 2013년 실업급여계정의 보험료율이 오를 때도 기존 요율(기업 규모에 따라 0.25~0.85%)을 고수했다. 하지만 최근 실업급여계정 못지않게 지출 증가세가 커지다 보니 이제는 두 계정의 재정건전성에 모두 빨간불이 켜졌다.

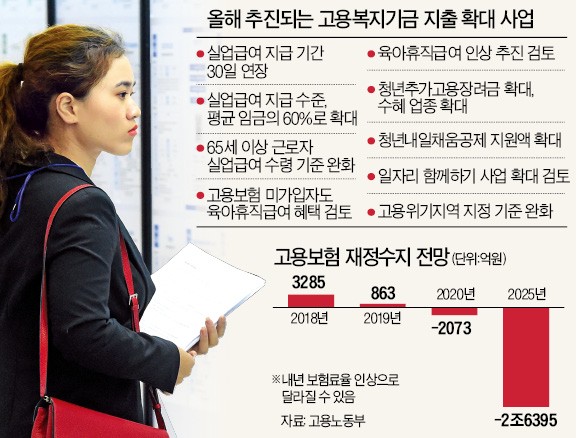

무엇보다 고용보험의 지출 증가 속도가 빨라졌다는 게 문제다. 2014년 이후 고용보험 수입이 21% 늘어나는 동안 지출은 35% 증가했다. 올 들어서도 1, 2월 실업급여 지급액이 같은 기간 기준 역대 최대치를 갈아치웠다. 재정 상황은 나날이 악화되고 있다. 고용부에 따르면 고용보험기금은 2020년 고갈돼 2025년께는 2조6395억원의 적자를 나타낼 것으로 예측됐다. 이에 따라 고용부는 내년부터 실업급여 보험료율을 기존 1.3%에서 1.6%(회사, 근로자 각각 0.8%)로 인상할 계획이다.

◆쌈짓돈처럼 쓰이는 고용보험기금

보험료율을 올리더라도 최근의 고용보험 지출 증가 속도를 감안하면 기금 고갈 속도를 늦추기 힘들 것이란 게 전문가들의 전망이다. 특히 지난해 이후 각종 사업이 추가되면서 고용보험의 쓰임새가 크게 늘었다. 정부가 고용 복지 사업을 잇따라 벌이면서 재정 확보에 어려움을 겪자 고용보험기금을 ‘쌈짓돈’처럼 쓰고 있다는 지적이 나온다.

이달 중순 정부가 내놓은 청년일자리대책이 대표적이다. 이 대책의 핵심으로 꼽히는 ‘청년추가고용장려금 확대’ ‘청년내일채움공제 확대’가 고용보험기금으로 추진되는 사업이다. 청년추가고용장려금은 근로자 한 명을 정규직으로 뽑으면 연봉을 보조해주는 것으로, 고용보험기금에서 연봉의 3분의 1(900만원)까지 지원한다. 이전에는 세 명을 뽑으면 한 명에게 지원했지만 앞으로는 한 명만 뽑아도 지원한다. 청년내일채움공제는 청년이 3년간 근무하면 정부 예산에서 1800만원, 고용보험을 통해 600만원을 지원하는 식으로 바꾸기로 했다. 종전 고용보험 지원금은 400만원이었다.

◆고용보험 기금 고갈 앞당겨지나

정부가 근로시간 단축 후속대책으로 확대를 검토 중인 ‘일자리 함께하기 사업’ 역시 고용보험기금에서 빼서 쓴다. 이 사업은 근로시간을 줄여 신규 인력을 채용하는 기업에 정부가 인건비 일부를 지원하는 제도다. 고용부는 오는 7월부터 근로자 300인 이상 기업의 주 52시간 근로가 의무화됨에 따라 대상을 확대하는 방안을 논의 중이다. 육아휴직급여도 고용보험기금에서 재원을 충당한다. 정부는 육아휴직급여 확대 방안, 고용보험 미가입자에 대한 육아휴직급여 지급 방안 등을 검토하고 있다.

정부가 고용위기지역 기준 조건을 완화한 점도 고용보험 재정에 악영향을 미칠 전망이다. 고용위기지역으로 지정되면 고용유지지원금이 확대되고 실업급여 지급 기간도 늘어난다. 벌써부터 지방자치단체들이 앞다퉈 신청하고 있다. 복지 분야 한 교수는 “고용 복지 지출을 늘릴 때 기획재정부에서 예산을 따오는 것보다 고용보험 계좌에서 빼서 쓰는 게 더 쉽다 보니 너무 곶감 빼먹듯 하고 있다”며 “‘부족하면 보험료율을 올리면 된다’는 식이어서 결국 부담은 근로자와 기업에 떠넘기는 셈”이라고 지적했다.

고경봉/심은지 기자 kgb@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![끝 모르는 지정학적 위기에…고공행진하는 국제 유가 [오늘의 유가]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36508322.3.jpg)

![[포토] 한화그룹, 11번째 ‘태양의 숲’ 조성](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36554257.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)