"서로에게 최소한의 이웃 돼야"…'순한 맛' 허지웅의 산문집 <최소한의 이웃>

"우리는 더불어 살아갈 수밖에 없는 존재"

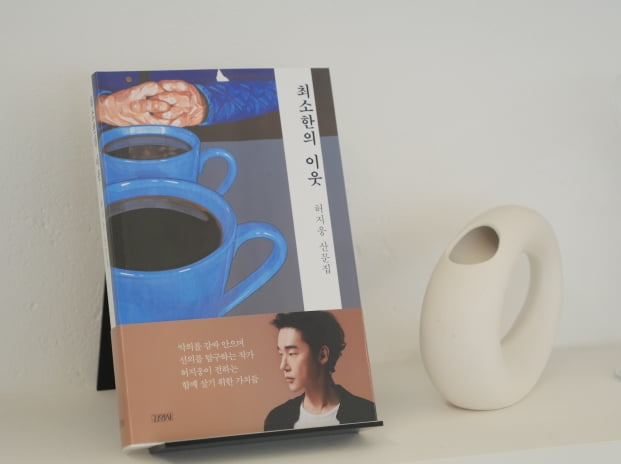

그랬던 그가 ‘순한 맛’으로 변한 건 투병 생활을 거치면서다. 2020년 펴낸 <살고 싶다는 농담>(웅진지식하우스)에서 따뜻한 이야기를 쓰는 작가로 변신했던 그는 이번에 펴낸 <최소한의 이웃>(김영사)에서도 ‘따뜻한 시선’을 여지없이 드러낸다.

154편의 산문을 담은 이 책에서 그는 “우리가 서로에게 최소한의 이웃일 때 서로 돕고 함께 기다리며 희망을 가질 수 있다”고 주장한다. 최소한의 공동체적 가치를 회복해야 한다는 메시지다.

그는 지난 책을 쓸 때부터 이웃 얘기를 써야겠다고 생각했다. 그러다 코로나19가 터지고 이웃의 가치를 더 실감했다고 한다. “전염병이 그렇잖아요. 내가 조심하지 않으면 남이 걸리고, 남이 조심하지 않으면 내가 걸리고, 결국 우리는 더불어 살아갈 수밖에 없다는 생각하게 됐죠.”

그는 “코로나 사태가 터지고 2년이 흘렀지만 서로 싫어하고 미워하고, 세상이 더 각박해졌다”며 “사람들에게 끓어오른 마음을 진정하고, 더불어 살아가기 위한 가치들이 있다는 것을 말해주고 싶어 글을 쓰게 됐다”고 설명했다.

책에는 그가 힘들 때 만났던 사람들에 대한 기억, 일상생활 느낀 감상들, 각종 사회 이슈에 대한 생각들이 담겼다. 전작들에 비해 글 하나의 길이가 짧아졌다. 두 쪽을 넘지 않으며, 한 쪽짜리 글도 있다. 문장도 간결하고 쉽다. “책을 잘 안 읽는 사람들도 쉽게 읽을 수 있도록 했다”는 설명이다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[신간 추천] 명태의 이유 있는 가출](https://img.hankyung.com/photo/202208/AD.30994377.3.jpg)

![[책마을] 아인슈타인에 반기 든 교수 "시간은 실재한다"](https://img.hankyung.com/photo/202208/AA.30968118.3.jpg)

![[책마을] 게으른자들이여 '딱 5분'만 일해보라](https://img.hankyung.com/photo/202208/AA.30965286.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)