'Let it sprout beneath my skin' 2월 24일까지

애니메이션 영상작품을 만든 작가는 플로렌스 유 키 리. 1994년생 홍콩 작가로, 이미 홍콩에서는 ‘미디어아트계의 떠오르는 샛별’이라는 수식어를 얻었다. 그는 지난해 ‘애니메이션계의 오스카’라고 불리는 프랑스 안시 국제 애니메이션 영화제에서 수상하며 이름을 알렸다.

그런 리가 자신의 꿈과 기억이 담긴 작품들을 들고 한국 관객을 찾아왔다. 아트사이드갤러리에서 개인전 'Let it sprout beneath my skin'을 열면서다. 이번 전시에서는 그의 대표작인 애니메이션 영상과 설치작품, 원화가 함께 전시됐다. 특히 리는 이번 서울 개인전을 위해 회화 전시에 첫 도전장을 내밀었다.

그래서인지 밝은 작품들이지만 주변에 흘러나오는 음악은 어딘가 서글프다. 이날 현장에 나온 리는 “모든 사람이 공감할 만한 장소를 작품으로 나타내고 싶었다”며 “나의 작업을 통해 관객들이 서로의 추억을 작품 안에서 공유했으면 좋겠다는 소망을 담았다”고 말했다.

그는 전시를 통해 놀이터에 담긴 자신의 추억을 표현하려 실제 본인이 갖고 놀던 장난감을 한국으로 들여왔다. 탱탱볼 하나마저도 모두 직접 홍콩에서 운송해 왔을 정도다. ‘나의 기억이 없는 물건은 작품이 될 수 없다’는 그의 신념이 드러나는 지점이다.

이 작품에도 작가의 기억과 지금 상황에 대한 대조가 담겼다. 리는 “어린 시절엔 저 공이 그렇게도 갖고 싶었다”는 그는 성인이 되어 보니 기계에서 저 공을 뽑는 행위가 인생과 닮았다는 생각이 들었다고 한다. ”어떤 공이 나올지 돌리기 전까지 모르기 때문“이라고.

바로 옆에서 흘러가는 애니메이션은 이 전시의 ‘메인 작품’이다. 4분 길이의 영상은 리가 직접 장면을 드로잉한 후 프레임을 붙여 애니메이션으로 만들었다. 1초당 프레임이 8개가 들어가는 정교한 영상작업이다. 별과 유리, 성과 같은 특정 이미지가 있었다 사라지는 것을 계속 반복하며 일시적인 삶과 ‘덧없는 인생’을 담았다. 영상도 음악도 반복적으로 흘러간다. 한 층 위에는 애니메이션의 기반이 된 드로잉 원화 작품들도 같이 걸렸다.

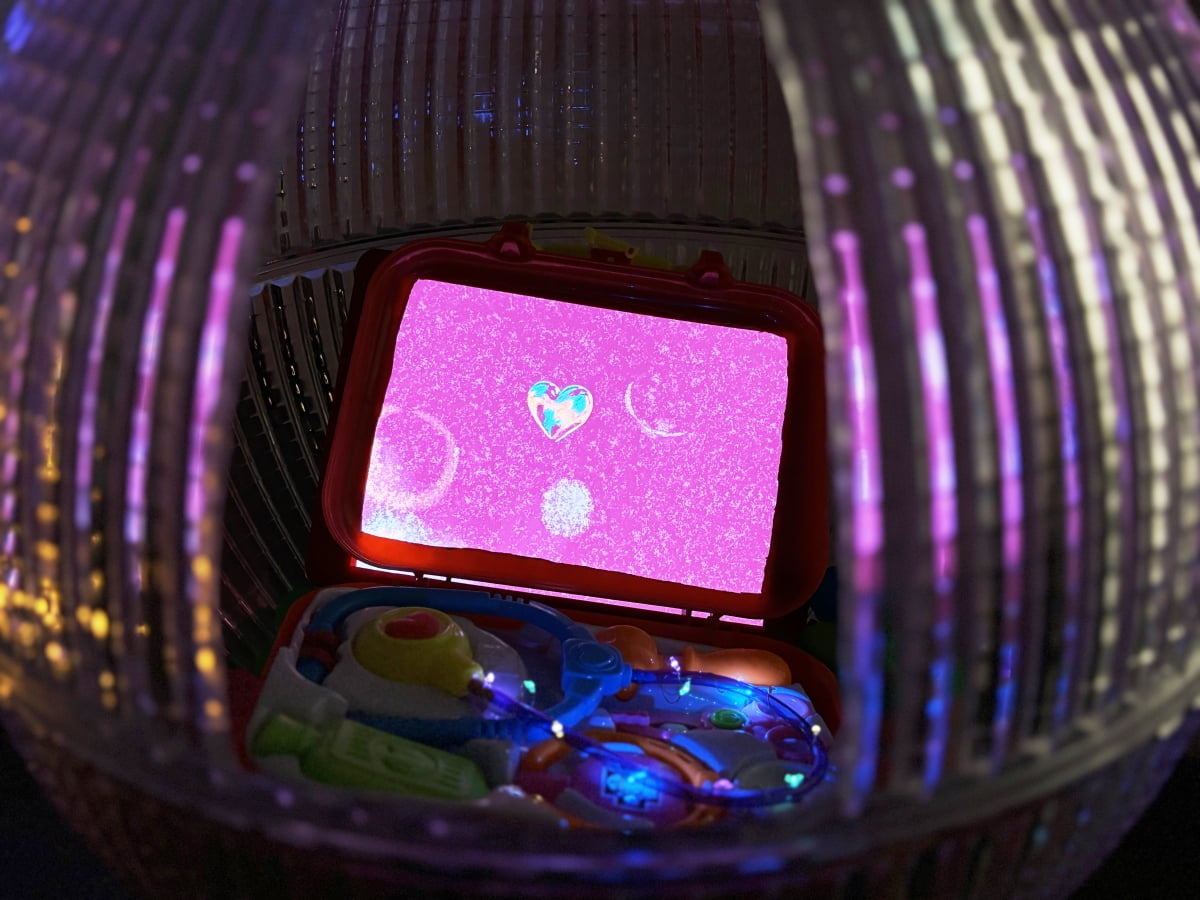

투명 유리볼 안에 색색 탱탱볼이 쌓인 작품도 자세히 봐야 그 특별한 매력이 드러난다. 아주 작은 TV 화면들이 공 사이에 끼워져 있기 때문이다. 이 화면의 정체는 다름아닌 ‘디지털 알람시계’. 홍콩M+미술관에서 상영되고 있는 영상을 세 파트로 나눠 작은 시계 화면에 담아낸 재치 넘치는 작품이다.

최지희 기자

![음악의 완성은 '밀당'이다...당신은 스윙하고 있는가 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202401/01.35677303.3.jpg)