"땅에 떨어진 기업 의욕…정말 이대로 둘 건가"

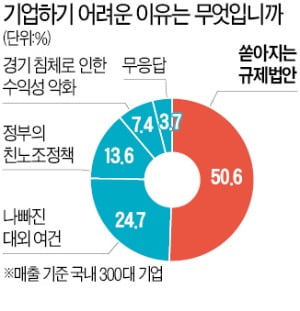

규제폭탄·親노조 정책 변화 기대했지만 '요지부동'

"이젠 포기"…사업정리·해외이전 고민 기업인 늘어

문재인 정부 들어 2년 넘게 가파르게 오른 최저임금, 준비 안 된 주 52시간 근로제 강행 등 친노조정책이 쉴 새 없이 쏟아진 탓이 크다는 분석이다. 탈원전 등 ‘일방통행’ 정책과 툭하면 공장을 멈추게 하는 산업안전법 등 ‘규제 폭탄’도 기업인의 사기를 꺾고 있다.

올해는 설상가상이었다. 정부와 정치권은 기업 경영권을 옥죄는 상법 및 자본시장법 시행령 개정을 밀어붙이고 있다. 25%인 법인세 최고 세율도 더 끌어올릴 태세다. “기업은 좀 눌러도 된다는 낡은 생각을 버려야 한다”(손경식 한국경영자총협회 회장), “경제는 버려진 자식이 됐다”(박용만 대한상공회의소 회장)는 호소가 이어져도 요지부동이다. 기업인들 사이에서 “그동안 생존을 위해 발버둥이라도 쳤지만, 이젠 자포자기 심정”이라는 탄식이 터져나오는 이유다.

최준선 성균관대 법학전문대학원 명예교수는 “2년 넘게 규제 완화와 정책 보완을 기다리다 지친 기업인들이 뒤통수를 맞은 듯 자괴감을 느끼는 것 같다”며 “기업할 의욕을 북돋아 주지 않은 채 경제 회복을 바라는 건 난센스”라고 지적했다.

장창민 기자 cmjang@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)