'초격차' 보다 무서운 '초연결'…다음 승부수는 애플카

(2) 로고가 만든 연결고리

모든 운영체제 직접 만들어

애플TV·페이·게임까지 '무한 확장'

세계적 관광 명소로 꼽히는 애플파크 애플스토어에선 아이폰, 아이패드, 맥북 등 제품들과 함께 애플 뮤직, 애플TV+ 등 서비스에 대한 홍보가 한창이었다. 기자가 아이폰13을 만지작거리자 매장 직원이 다가와 장점을 설명하기 시작했다. 그는 “한 번도 안 쓰면 모를까 일단 한 번 애플을 쓰면 팬(fan)이 될 수밖에 없을 것”이라고 자신했다.

HW-SW 모두 자체 개발

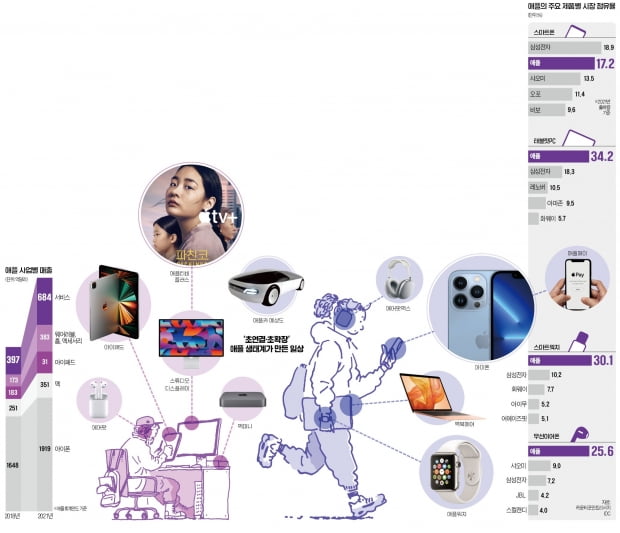

애플이 판매하는 제품은 스마트폰(아이폰), 컴퓨터(맥), 태블릿PC(아이패드), 스마트워치(애플워치), 음향기기(에어팟) 등이다. 제품 종류만 놓고 보면 경쟁업체와 비슷하다.애플과 다른 업체의 가장 큰 차이는 기기에 적용되는 운영체제(OS)다. 자사 제품에 들어가는 다섯 종류의 OS를 직접 만든다. 반면 삼성전자의 경우 스마트폰과 태블릿은 구글의 안드로이드, 컴퓨터는 마이크로소프트 윈도를 쓴다. 다른 업체들도 똑같다. 스마트 기기를 판매하는 회사 가운데 하드웨어와 소프트웨어를 모두 만드는 것은 애플이 유일하다. OS가 같기 때문에 어떤 애플의 기기를 사용하든 비슷한 사용자경험(UX)을 할 수 있다.

애플은 1976년 창업할 당시부터 하드웨어와 소프트웨어를 자체 개발했다. 애플이 1984년 출시한 매킨토시는 그래픽유저인터페이스(GUI)를 처음 도입해 이후 윈도 등 모든 PC 운영체제에 영향을 미쳤다. 하지만 여러 제품이 시너지를 발휘하고 생태계를 형성하기 시작한 것은 2000년대 이후다. 아이튠즈란 음악 관리 소프트웨어로 PC와 아이팟의 음원 관리를 편하게 만들었다. 2007년 아이폰 출시 이후 기기 간 연결이 본격화하기 시작했다. 특히 2011년 아이클라우드를 도입해 어느 기기든 아이클라우드에 로그인하는 것만으로 연동이 가능해졌다.

생태계 바탕으로 서비스 시장 확대

애플은 소비자들이 자신들의 생태계에 머물도록 하기 위해 다양한 편의 기능을 제공한다. 애플의 제품을 두 개 쓸 경우 효용이 두 배가 아니라 그 이상으로 늘어난다는 평가다. 가령 아이폰에서 찍은 사진을 맥북에서 바로 확인할 수 있다. 아이폰으로 온 전화를 맥, 아이패드에서 받는 것도 가능하다. 맥북에서 ‘복사하기’를 누른 내용은 아이폰이나 아이패드에서 ‘붙여넣기’할 수도 있다. 애플워치를 차고 있다면 아이폰 잠금이 곧바로 풀린다. 하나의 맥으로 다른 맥이나 아이패드를 제어할 수 있는 ‘유니버설 컨트롤’이란 기능도 최근 새롭게 선보였다.애플은 강력한 하드웨어·소프트웨어 생태계를 바탕으로 서비스 시장을 확대하고 있다. 최근 드라마 ‘파친코’로 국내에서도 관심이 높아진 온라인동영상서비스(OTT) 애플TV+와 애플뮤직, 애플아케이드(게임) 등이 대표적이다. 애플페이, 애플카드 등 금융 서비스도 잇따라 내놓고 있다. 애플은 2025년 자율주행 전기차 ‘애플카’ 출시도 준비 중이다.

올 1분기(회계연도 기준 2분기) 매출 가운데 서비스 부문 매출은 198억2100만달러로, 전년 동기 대비 17.0% 증가했다. 전 사업부문 가운데 가장 높은 성장률이다. 이 부문 매출 비중(20.4%)도 처음으로 20%를 넘었다. 반면 아이폰이 차지하는 비중은 꾸준히 줄어들고 있다. 1분기 아이폰 매출 비중은 52%로, 5년 전인 2017년 1분기(62.9%)보다 10%포인트가량 감소했다.

“애플만큼 끊김 없는 UX는 힘들어”

애플의 경쟁자들도 생태계 구축에 열을 올리고 있다. 삼성전자는 ‘갤럭시 에코시스템’을 개발해 애플에 맞서고 있다. 애플에는 없는 각종 가전제품까지 연결하는 전략이다. 윈도 PC에서 갤럭시 스마트폰 앱을 실행하는 기능이 대표적이다. 하지만 애플만큼 끊김 없이 자연스러운 UX를 제공하지는 못한다는 게 업계의 평가다.신민수 한양대 경영학부 교수는 “같은 OS를 써 이용자들은 애플 안에서 상당한 편의성을 누리고 있다”며 “새 제품을 구매할 때 자신에게 익숙한 것을 사려는 것은 당연하다”고 말했다.

이승우/김남영 기자/실리콘밸리=황정수 특파원 leeswoo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["걸음걸이로 병 예측"…애플·구글 박차고 나온 엔지니어의 도전 [황정수의 인(人) 실리콘밸리]](https://img.hankyung.com/photo/202205/01.29844569.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)