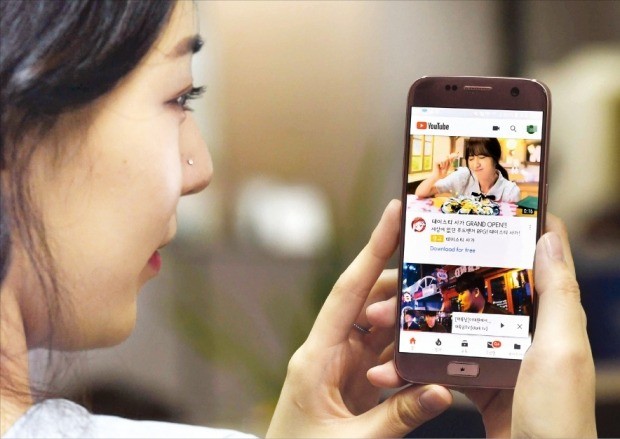

공짜網에 무딘 규제… '기울어진 운동장'서 유튜브 독주

'유튜브 天下'의 그늘

유튜브에 판 깔아준 정부·기업의 '자충수'

통신사의 판단 착오

캐시서버 무상으로 구축

사용료 '찔끔'…계약 못바꿔

정부의 역차별 규제

구글 앱 先탑재 무혐의 처분

불법 콘텐츠도 책임 안물어

느긋했던 토종 포털

검색·메신저 등에 안주하다

동영상 시장 빼앗겨 '비상'

하지만 정보기술(IT) 전문가들은 “그게 다가 아니다”고 입을 모은다. 규제, 심의, 저작권, 세금, 망사용료 등 모든 면에서 해외 IT기업이 국내 업체보다 유리한 ‘역차별’ 문제가 여지없이 반복됐다는 것이다.

◆통신망 무임승차 ‘트래픽 괴물’

KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등 국내 인터넷서비스사업자(ISP)는 2012년 유튜브를 위한 캐시서버를 무상으로 구축했다. 유튜브는 한국에 데이터센터를 짓지 않았기 때문에 싱가포르, 미국 등 해외에서 동영상을 전송받아야 한다. 캐시서버는 이 같은 영상 전송 속도를 높이기 위해 서비스 지역에 데이터를 임시로 저장하는 설비다.

하지만 당시 결정은 지금까지 ISP의 발목을 잡고 있다. 구글과 ISP 간 계약은 당사자가 이의를 제기하지 않으면 매년 자동으로 갱신된다.

계약 협상을 다시 하자는 말도 쉽사리 꺼내기 어렵다. 구글은 아쉬울 게 없기 때문이다. ISP 관계자는 “구글 입장에서 한국은 매우 작은 시장이어서 이용료를 요구하면 거부하고 캐시서버를 철수할 가능성이 높다”며 “싱가포르와 미국에서 영상을 받아오면 유튜브 속도가 느려져 사용자가 불편을 겪게 된다”고 토로했다. 캐시서버가 없는 상태로 유튜브를 이용하는 사람이 늘면 한국 밖으로 나가는 국제회선을 증설해야 하는데 그 비용도 부담이다.

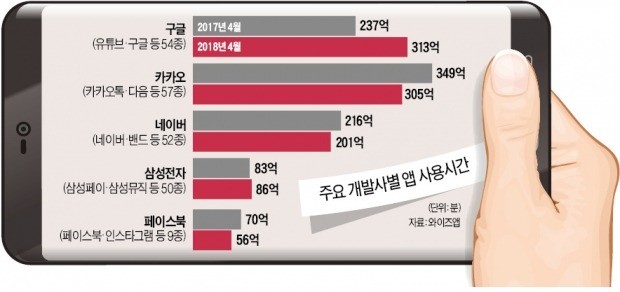

국내 기업인 네이버가 연간 700억원, 카카오 300억원, 아프리카TV는 150억원가량을 망사용료로 내는 것으로 알려졌다. 유튜브 측은 “망사용료 관련 취재에는 답하지 않겠다”고 했다.

◆정부가 만든 ‘기울어진 운동장’

국내 인터넷업체들이 오랫동안 호소해온 ‘규제 역차별’ 문제를 정부가 방치하면서 유튜브가 커졌다는 분석도 있다. 유튜브가 국내 시장을 잠식할 수 있던 요인 중 하나는 스마트폰 앱(응용프로그램) 선탑재다. 애플의 아이폰을 제외한 안드로이드 운영체제(OS)를 사용하는 스마트폰 대부분에는 유튜브가 기본으로 깔려 있다. 유럽연합(EU)은 지난달 구글이 스마트폰 제조사에 유튜브, 크롬 등의 구글 앱을 깔도록 강요해 소비자의 선택을 제한했다며 43억4000만유로(약 5조6829억원)의 과징금을 부과했다. 반면 공정거래위원회는 최근 EU가 판단한 구글의 불공정행위에 대해 2013년 무혐의 처분을 내렸다.

유튜브의 성장을 견인한 음원 서비스 시장도 사정이 비슷하다. 카카오엠, 지니뮤직 등 국내 음원 유통업체는 문화체육관광부의 ‘음원 전송사용료 징수규정’에 따라 음원 사용료(저작권료)를 지급하고 있다. 하지만 유튜브는 국내 규정을 따르지 않고 자체 기준을 적용하고 있다. 유튜브의 저작권료는 국내 음원업체의 3분의 1 수준인 것으로 알려졌다.

◆‘국내 1등’ 안주했던 토종 포털

네이버, 카카오 등이 검색, 메신저 시장 등에서의 철옹성 같은 점유율에 안주해 ‘동영상 시대’ 준비에 미흡했다는 자성론도 나온다. 네이버TV와 카카오TV는 제휴를 맺은 공급회사 위주로 운영되고, 무조건 15초 광고를 틀어 이용자 불만이 많다. 동영상 업로드·공유 등의 기본적인 기능도 유튜브보다 불편하다는 평을 받는다.

임현우/김주완/이승우 기자 tardis@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)