전기료 놔두고 한전 '전력 구입가'만 낮춰…발전사 "反시장 편법"

'적자늪' 한전 구한다지만…

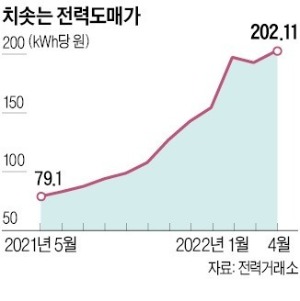

에너지값 올라 전력도매가 뛰면

인위적으로 가격 상한제 발동

㎾h당 200원→130원으로 줄어

발전사들 "한전 손실 보전하려

민간기업 이익 빼앗나" 강력 반발

전문가 "연료비 연동제가 우선"

▶본지 5월 17일자 A4면 참조

상한제 도입 시 한전 유리

산업부는 다만 발전사들이 전력을 생산할 때 든 원가(발전연료비)가 SMP 상한가보다 높은 경우 실제 연료비를 보상해주기로 했다. 발전사의 손실을 막기 위한 조치다. 발전사 입장에선 손실은 피할 수 있지만, 이익은 당초보다 줄어들 수밖에 없는 방식이다.

정부의 이 같은 조치에 민간 발전사들은 ‘원칙 없는 가격 개입’이라며 반발하고 있다. 정부가 전기요금 정상화라는 근본적 해결책은 뒷전으로 미룬 채 민간 발전사의 수익을 빼앗아 한전의 손실을 메우려 한다는 것이다. 윤석열 정부가 내세운 ‘시장주의’와도 결이 다른 것 아니냐는 지적이 나온다. 윤 정부 출범 전 대통령직인수위원회는 ‘전기요금 원가주의 원칙’을 내세워 전기요금 현실화 방침을 내비쳤다.

일각에선 정부가 탄소중립 목표를 이행하기 위해 석탄발전소를 줄이는 대신 신재생발전과 액화천연가스(LNG)발전을 늘리고 이 과정에서 민간 발전사의 참여를 유도해온 것과 역행하는 조치라는 비판도 제기된다.

정부는 “민간 발전사 이익 과도”

산업부가 상한제 카드를 꺼낸 건 가파르게 오르는 SMP가 한전 적자의 주요인이라고 보기 때문이다. 국제 에너지 가격 급등 영향으로 지난해 4월 ㎾h당 76.35원이던 SMP는 지난달 202.11원으로 뛰었다. 반면 한전이 가정이나 공장 등에 전력을 파는 가격은 ㎾h당 110.40원(3월 기준)에 그친다. 한전으로선 전기를 비싸게 사서 싸게 파는 상황이다.반면 장기 도입 계약으로 싼값에 LNG를 들여온 민간 발전사들은 연료비 상승의 혜택을 누리고 있다는 게 산업부 판단이다. 주요 민간 발전사 7곳의 올 1분기 영업이익 합계는 8387억원으로 작년 한 해 영업이익 합계(8101억원)보다 많다. 지난 1분기 SK E&S는 1051억원, 포스코에너지 1066억원, GS파워는 940억원의 영업이익을 올렸다. SMP 상한제가 시행되면 민간 발전사가 이익을 크게 내긴 어려워진다.

○“전기요금 정상화가 해법”

한전 적자의 근본 원인은 전기요금 정상화가 이뤄지지 않고 있는 것이다. 하지만 윤 정부도 전기요금 인상에 부담을 느낄 것이라는 관측이다. 물가가 고공행진하고 있기 때문이다. 이에 따라 전기요금 정상화 대신 민간 이익을 줄이는 방법을 택한 것으로 해석된다.하지만 이는 미봉책에 불과하며 그동안 유명무실해진 ‘연료비 연동제’부터 제대로 시행해 전기요금을 서서히 정상화하는 게 정석이라고 에너지 전문가들은 지적한다. 유승훈 서울과학기술대 에너지정책학과 교수는 “연료비 연동제 적용과 전기요금 인상이 없으면 한전 적자 문제는 근본적인 해결이 불가능하다”고 말했다.

이지훈/김소현 기자 lizi@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)