중견 전자업체 사장이 유럽 브랜드를 찾아 헤맨 이유

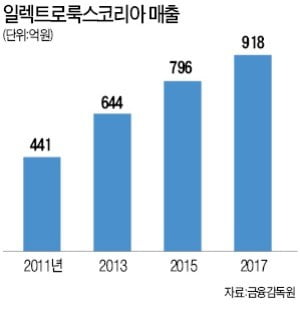

가격 차이만큼 품질 차이가 나지는 않는다. A대표는 스웨덴 가전 브랜드 일렉트로룩스를 예로 들었다. 일렉트로룩스는 국내 진출 초기 청소기 브랜드로 알려졌다. 지금은 전기 주전자부터 냉장고에 이르기까지 다양한 제품을 판매하고 있다. 인지도가 높아지자 품목을 다양화했다. 일렉트로룩스는 대우전자로부터 냉장고 등 대형 가전을 주문자상표부착생산(OEM)으로 공급받아 국내 시장에서 판매한다. 일렉트로룩스 냉장고의 실제 제조업체는 대우전자란 얘기다. “똑같은 대우전자 냉장고도 일렉트로룩스 브랜드가 붙으면 가격이 두 배 뛴다”고 A대표는 말했다.

가전뿐만이 아니다. 아동복에서도 이런 현상이 나타난다. 타티네 쇼콜라, 압소바 등 아동복은 프랑스 라이선싱 브랜드다. 실제 의류 디자인과 제조는 국내 업체가 한다. 하지만 프랑스 브랜드를 붙여야 잘 팔리기 때문에 로열티를 낸다.

전문가들은 동조심리 때문에 이런 현상이 나타난다고 분석한다. 곽금주 서울대 심리학과 교수는 “품질이 약간이라도 좋으면 무리해서라도 특정 브랜드를 사려고 하는 현상이 유행처럼 번지고 있다”며 “이는 집단동조 심리 때문”이라고 말했다. 인터넷 쇼핑몰에서 ‘남이 많이 본 상품’이 많이 팔리는 것, 인구의 20%인 1000만 명이 보는 영화가 심심치 않게 나오는 것 등도 집단동조 심리 때문이라는 설명이다. 곽 교수는 “무조건 값비싼 제품을 사기보다 품질 등을 따져봐야 현명한 소비를 할 수 있다”고 했다.

전설리 기자 sljun@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)