“공사비 더 달라" 으름장…분쟁 늘어난 건설사업장

5일 법조계와 건설업계에 따르면 소형 시행사 T사와 코스닥 상장사인 중견 건설사 L사는 2022년 입주를 완료한 서울 마포구의 오피스텔 분양대금 분배를 두고 소송전을 벌이고 있다.

프로젝트가 시작된 2019년 T사는 L사에 110억원에 건설 공사를 맡겼다. 역세권에 있는 소형 평수 오피스텔에 대한 분양 수요가 몰리며 150여 세대가 즉시 완판됐다. 2021년 말 건물이 준공됐고, 이듬해 입주도 별 탈 없이 끝났다.

그러나 L사는 입주가 완료된 후 갑작스레 자재비 인상 등의 이유를 들어 ‘공사비 80억원을 더 달라’고 요구했다. 많은 사업장에서 물가상승 여파로 공사비 재협상이 이뤄지는 데 영향받은 것으로 추정된다. T사가 ‘계약 위반’이라며 응하지 않자 L사는 T사를 상대로 90억원 규모 소송을 제기했다.

2년여의 재판 끝에 최근 1심 법원은 T사의 손을 들어줬지만 L사는 즉시 항소했다. T사 측은 “재판부가 (L사가 주장한 수준으로) 공사비가 늘어났다고 보지 않은 것”이라고 평가했다. L사는 “늘어난 공사비를 항소심에서 다시 입증할 계획”이라고 밝혔다.

문제는 이 과정에서 T사가 사업이 종결 후 2년 가까이 수익금을 정산받지 못하게 됐다는 점이다. 총 매출 300억원대의 해당 프로젝트는 대형 신탁사가 자산 관리를 맡아 추진됐다. 수익금을 신탁사가 금융사, 건설사(시공사), 시행사 순으로 배분하는 사후정산 방식이다. 하지만 시행사는 자금을 먼저 받을 권리를 가진 건설사가 동의해야 자금을 뺄 수 있다. T사 관계자는 “공사비가 L사에겐 큰 돈이 아닐 수 있겠지만, 소형 시행사로선 다음 프로젝트에 쓰여야 필수적인 돈”이라며 “돈이 묶여 회사 존폐가 위태로운 상황”이라고 주장했다.

건설업계에서는 L사가 이 같이 소형 시행사의 자금을 묶어 공사비를 더 받아낸 게 처음이 아니라는 지적이 나오고 있다. L사는 2016년 서울 강남구에서 S주상복합, 2019년 송파구 H오피스텔도 소형 시행사와 함께 지었다. 이 시행사들도 돈이 묶이자 L사와 합의에 나서 각각 수십억 원의 추가 공사비를 더 지급한 것으로 알려졌다. S프로젝트 시행사 관계자는 “해당 프로젝트는 적자로 끝났다”고 전했다.

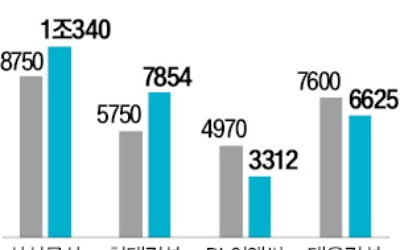

L사는 이러한 주장이 “시행사들의 일방적 얘기”라고 맞받았다. “공사비 정산은 계약서상 권리로, 프로젝트가 어느 정도 진행된 뒤 협의하는 게 맞다”는 설명이다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “코로나19 이후 급격한 물가상승 영향으로 공사비가 늘어난 게 사실”이라며 “프로젝트 규모와 관계없이 건설사와 시행사 간 분쟁도 늘고 있다”고 설명했다.

조철오 기자

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)