글로벌 '우라늄 쟁탈전' 치열…원전가동 늘고 中사재기까지

우크라 전쟁 이후 에너지 대란

유럽 탈원전 정책 줄줄이 폐기

美 등 러시아산 수입 제재까지

파운드당 100달러 넘을 수도

지난해 가격 80% 올라

10일 월스트리트저널(WSJ), 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 10여 년간 후퇴하던 원전산업이 최근 기지개를 켜기 시작했다. 먼저 ‘탄소중립’을 선언한 주요국들이 탄소를 배출하지 않는 원전으로 다시 눈을 돌리고 있다. 작년 말 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28)에선 한국을 포함한 22개국이 2050년까지 전 세계 원자력에너지 발전 용량을 2020년 대비 세 배로 늘리자는 데 합의했다.이와 함께 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 ‘에너지 대란’이 벌어지며 세계 각국이 에너지 자립을 위해 원전을 확대하고 있다. 프랑스를 필두로 영국 스위스 벨기에 폴란드 등 유럽 주요국이 탈(脫)원전 정책을 줄줄이 폐기하고 기존 원자로의 가동 시한을 늘렸다. 2050년까지 신규 원전 14기를 짓겠다는 계획을 최근 확정한 프랑스는 추가 건설 가능성까지 열어놓는 등 공격적인 투자에 나서고 있다.

미국도 상황은 마찬가지다. 우라늄시장 데이터 제공업체 UxC에 따르면 지난해 미 전력회사들은 1억6000만파운드가량의 우라늄 구매 계약을 맺었는데 이는 2012년 후 11년 만에 최대치다. 원전은 미국과 유럽에 공급되는 전체 전력의 약 20%, 25%를 각각 차지한다.

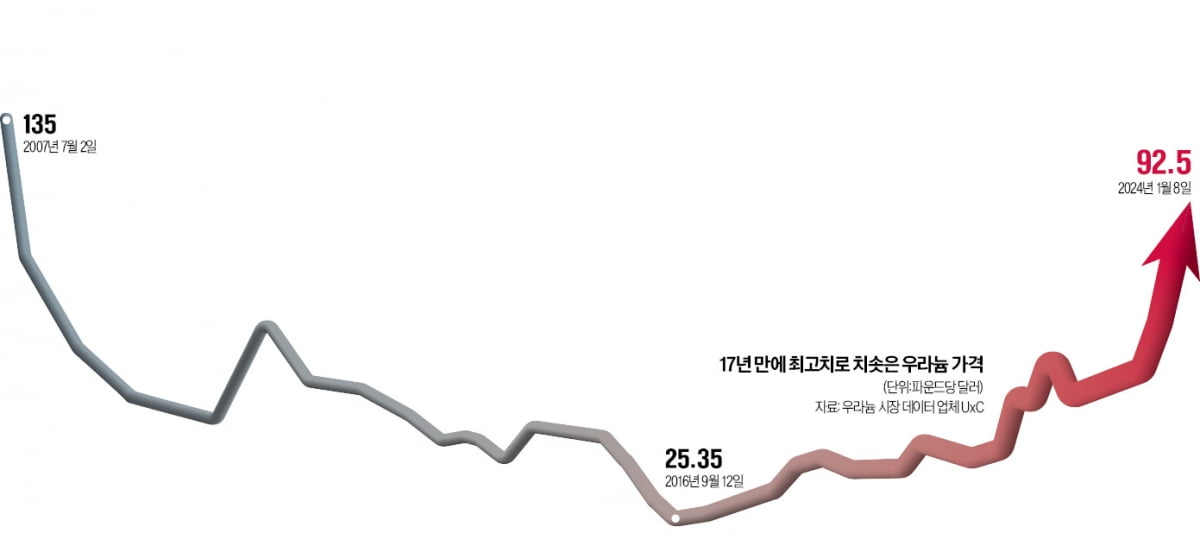

원전 수요가 팽창하면서 우라늄 가격이 고공행진하고 있다. 지난해 파운드당 40~50달러 선에서 90달러대로 치솟는 등 1년 동안 80%가량 올랐다. 관련 업체 주가도 출렁거렸다. 세계 최대 우라늄 기업 중 하나로 꼽히는 캐나다 카메코 주가(9일 기준)는 지난 1년 동안 71% 상승했다.

파운드당 100달러 넘을 수도

우라늄 공급 상황은 악화하고 있다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 자국 내 전력회사들이 보유한 우라늄 매장량이 2016년 이후 감소했다. 유럽원자력공동체인 유라톰에 따르면 유럽연합(EU)에선 2013년부터 감소세가 나타났다.지정학적 리스크도 우라늄 가격을 더 높이는 요인이다. 최대 변수로 러시아산 우라늄에 대한 서방국의 제재가 꼽힌다. 미 하원은 지난달 러시아산 저농축 우라늄 수입을 금지하는 법안을 통과시켰다. 전 세계 우라늄 농축 설비용량의 절반가량이 러시아에 몰려 있다.

유럽권 2위 우라늄 공급국인 니제르에서도 공급이 끊긴 상태다. 니제르는 작년 7월 군사 쿠데타 이후 우라늄 수출을 사실상 중단했다. ‘우라늄업계의 사우디아라비아’로 불리는 카자흐스탄에선 국영 기업 카자톰프롬이 황산 등 원료 부족을 이유로 생산 차질을 빚고 있다.

이런 가운데 중국은 우라늄 확보전에서 보폭을 넓히고 있다. 중국국영우라늄공사는 카자흐스탄에서 생산되는 우라늄 약 60%의 권리를 확보하고 자국 신장 지역에 비축용 창고를 건설 중이다. 니제르와 나미비아에서도 광산 지분을 대량으로 사들이고 있다. FT는 “중국의 행보는 결국 자원 경쟁으로 이어져 서방국들의 에너지 안보에 위협이 될 것”이라고 짚었다.

장서우 기자 suwu@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)