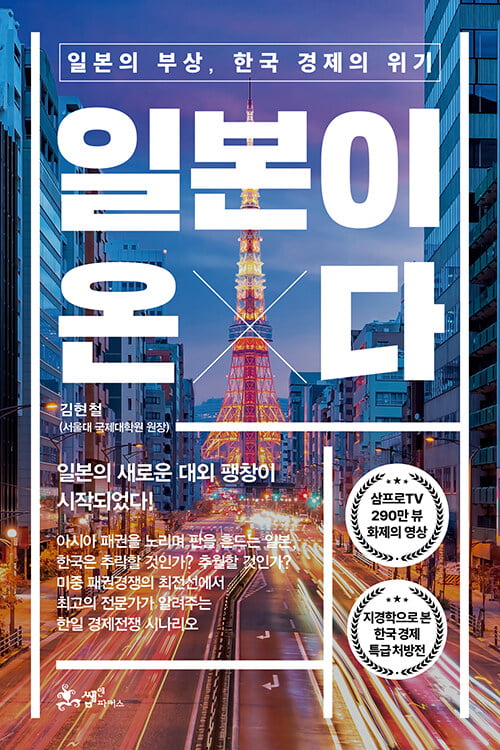

임진왜란·태평양전쟁…일본의 '세 번째 팽창'이 시작됐다 [책마을]

김현철 지음

쌤앤파커스

360쪽│2만2000원

최근 출간된 <일본이 온다>는 일본의 정치·경제적 흐름을 정리하고 한국의 미래 전략을 제시한다. 책은 "일본이 새로운 대외 팽창을 시도하며 국제 질서의 판을 흔들고 있다"고 주장한다. 쿼드와 아시아·태평양 전략 등 아베 전 총리가 생전에 그려 놓은 대국 외교의 꿈이 가시화되고 있다는 이유에서다.

저자는 서울대 국제대학원장으로 있는 김현철 교수다. 문재인 정부 때 대통령 비서실 경제보좌관 등을 지냈다. 책에서 나열하는 대안도 신남방정책, 소득주도성장 등 이전 정권의 핵심 정책들을 떠올리게 한다. 정치관과는 별개로, 현재 상황에 대한 분석 자체는 설득력 있다.

미·중 갈등을 계기로 일본이 다시 움직이기 시작했다. 아베 전 총리는 미국에 태평양·인도양 지역을 묶어 중국의 바닷길을 틀어막는 전략을 제안했다. 미국의 힘을 빌려 중국을 견제하면서도, 동아시아 지역 내 긴장 고조로 인한 부담은 대만과 한국 등이 지게 된다. 그 사이 자기들은 기지 국가로서 이익을 취하겠다는 심산이다.

한국이 일본의 전략에 이용당하지 않으려면 어떻게 해야 할까. 저자는 외교적으로 다변화를 꾀할 것을 제안한다. 인도나 아세안 등이 대표적이다. 무역 의존도가 높은 한국의 경제구조 상 특정 국가를 배제해서는 안 된다. 국내에서도 마찬가지로 내수 진작을 위해 노동과 복지, 교육 등에서 온 국민을 아우르는 정책이 필요하다고 역설한다.

저자는 "정치가 경제의 발목을 잡아선 안 된다"고 경고한다. 일본의 '잃어버린 30년'도 정치인들의 실책이 촉발한 결과로 본다. 패전 후 일본 정치인들이 책임을 피하고자 미국의 요구에 순순히 따랐고, 그렇게 체결된 플라자합의가 일본의 경제를 교란했다는 이유에서다. 책은 일본의 사례를 반면교사 삼아 "강인하고 우수한 국민이 정치를 강하게 견제해야 한다"고 강조한다.

안시욱 기자 siook95@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)