코로나로 폐기물 급증…불붙은 처리社 인수전

소각·매립 수요 늘며 고속 성장

건설사·중견기업 등 앞다퉈 투자

"재무안정성 훼손 가능성 고려를"

폐기물 처리 기업 몸값 치솟아

폐기물 처리 기업 인수전에 불을 붙인 건 SK에코플랜트(옛 SK건설)다. 지난해 말 환경시설관리(옛 EMC홀딩스)를 약 1조원에 인수하면서 시장에 진입한 이후 현재까지 폐기물 처리 기업 4곳(클렌코·새한환경·대원그린에너지·디디에스) 등 10곳의 회사를 쓸어 담았다. SK에코플랜트가 이 분야에 1년 새 쓴 돈만 1조8000억원에 달한다.

폐기물 처리 기업의 몸값은 천정부지로 치솟았다. 환경시설관리의 옛 주인인 어펄마캐피탈이 2016년 환경시설관리의 전신인 EMC홀딩스 지분 100%를 확보하면서 투입한 원금은 1200억원 수준이다. 이를 4년여 만에 판 가격은 1조원이었다. 소위 ‘잭팟’을 터뜨린 것이다.

거래를 중개하는 투자은행(IB)들도 잠재적인 매각 기업에 분주하게 접촉하고 있다. KG ETS는 매각을 공식화한 뒤 절차를 밟고 있다. IMM인베스트먼트가 보유한 대형 폐기물 처리 기업 EMK홀딩스도 공식적으로 매각 절차를 시작하지 않았지만 연말께 잠재적인 매물로 회자되고 있다.

“쓰레기 더 느는데 처리 시설 부족”

폐기물 처리 산업이 주목받고 있는 건 대내외적인 요인이 복합적으로 맞물린 결과라는 분석이 많다. 폐기물 처리 시설 증설은 느린 속도로 이뤄지고 있는데 폐기물 수출은 갈수록 어려워지고 있다. 코로나19 장기화로 배달 음식 수요가 급격하게 늘면서 일회용품 사용이 덩달아 증가했다.여기에 고령 인구가 증가하는 상황에서 코로나19 확산에 따른 격리 의료 폐기물까지 더해져 의료 폐기물도 빠르게 늘고 있다. 확진자 수를 줄이는 대신 위중증자를 집중적으로 관리하는 ‘위드 코로나’(단계적 일상 회복)로 전환하면 재택 치료가 부각되면서 재활용이 쉽지 않은 의료 폐기물 배출량이 더욱 증가할 전망이다.

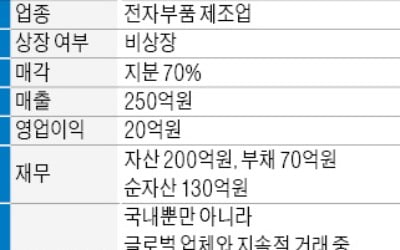

결국 폐기물 소각과 매립 수요가 증가하면서 폐기물 처리 기업이 귀해지고 있는 상황이다. 특히 폐기물 처리 사업에 관심이 많은 건설사의 경우 사업 환경이 크게 다르지 않아 시너지 효과를 낼 수 있다. 폐기물 사업의 신규 진입이 사실상 불가능해 폐기물 업계가 점유율을 확대하기 위해선 기존 업체를 인수하는 것 외엔 특별한 방법이 없다. 최근 PEF와 개인 주주가 보유한 지분을 인수하거나 지분을 합병하는 방식으로 투자가 이뤄지고 있는 배경이기도 하다.

고속 성장 전망에도 우려 ‘솔솔’

2017년부터 PEF가 뛰어들면서 영세 기업에서 일정 정도 규모를 갖춘 기업들로 시장이 재편된 점도 최근 M&A 호황의 배경으로 꼽힌다. 업종 특성상 기피 시설이고 지방 중소도시 내 영세한 기업이 난립한 탓에 사업 규모가 작고 불투명했다. 중견 기업들이 사업에 뛰어들고 싶어도 의사결정을 내리기 쉽지 않았던 이유다. 일부 개인 기업은 폭력조직 등이 결부돼 무허가로 사업을 운영하기도 했다.폐기물 처리 기업 ‘M&A 붐’을 우려하는 시각도 있다. 세계적으로 생산·소비·관리·재생으로 구성된 순환경제로 전환이 빠르게 이뤄지고 있다. 정부도 자원효율성 향상을 위해 폐기물 배출량 감소와 실질재활용 제고가 포함된 자원순환기본계획을 수립했다. 생산 단계에서 폐기물 발생이 줄고 순환이용 강화로 폐기물 배출량이 감소하면, 폐기물 처리업의 사업 전망은 나빠질 수 있다. 또 폐기물 처리업에서 창출되는 현금 흐름에 비해 투자 규모가 과도하면 기업의 재무건전성이 단기간 내 악화하면서 득보다 실이 많아질 수 있다는 지적도 나온다.

성태경 한국기업평가 수석연구원은 “폐기물 회사에 진입할 때 재무안정성 훼손이라는 부메랑도 염두에 둬야 한다”며 “특히 건설사의 경우 사업 환경이 비우호적인 상황에서 재무대응능력이 약화되면 신용도에 즉각적으로 부정적인 영향을 줄 수 있다”고 했다.

김은정/차준호 기자 chacha@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)