세금 깎아 경제 살린 '아일랜드 모델'의 위기

법인세율 12%대로 낮춰 기업유치

투자 급증하며 유동성 위기 극복

"애플세 추징 않겠다" EU에 항소

일자리 등 경제효과 유지가 중요

아일랜드 내에선 'EU 탈퇴' 주장도

아일랜드는 과세를 거부하고 즉각 “EU 법원에 항소하겠다”고 밝혔다. 이 같은 규모의 세금을 추가 징수하면 국가부채(약 2000억유로)의 6.5%를 단숨에 상환하거나 한 해 보건예산(130억유로)을 충당할 수 있는데도 말이다.

아일랜드 정부가 단순계산을 하지 않은 데는 분명한 이유가 있다. EU가 내린 과세 결정을 순순히 받아들이면 글로벌 기업의 조세피난처라는 ‘국가 비즈니스 모델’이 흔들릴 수 있기 때문이다. 일부에선 이참에 영국처럼 EU를 탈퇴하자는 극단적 주장까지 내놨다.

◆저세율로 글로벌 기업 유치해 성장

1990년대 중반부터 2008년 글로벌 금융위기가 덮치기 전까지 아일랜드의 별명은 ‘켈틱 타이거’였다. 아일랜드는 높은 경제성장률과 완전고용 수준의 낮은 실업률을 구가했다.

아일랜드 정부가 1980년대 50%에 달한 법인세율을 1995~2003년 단계적으로 12.5%까지 떨어뜨린 정책이 주효했다. 외국인직접투자(FDI)가 급격히 늘어났다. 이 기간에 생겨난 자산 거품이 꺼지면서 2010년 말 EU 등의 구제금융을 받기도 했지만 3년 만에 졸업한 뒤에는 경제가 다시 살아나고 있다. 인구 470만명 규모인 아일랜드의 1인당 GDP는 지난해 5만6000달러(약 6240만원)에 이르렀다.

아일랜드가 끌어들인 기업 중 대표적인 회사가 애플이다. 1980년 아일랜드 코크에서 직원 60명 규모의 공장을 운영하기 시작한 애플은 현재 약 6000명을 고용하고 있다. 지난해에도 1000명을 신규로 채용했다. 8억5000만유로를 투자해 정보센터를 세우기도 했다.

구글, 마이크로소프트, 링크트인, 트위터, 페이스북 등 주요 다국적기업, 특히 정보기술(IT) 기업의 글로벌 본부가 아일랜드에 들어섰다. 아일랜드 미국상공회의소는 그동안 총 700여개 미국 기업이 아일랜드에서 14만명을 고용했다고 분석했다. 미국 이외 기업까지 포함하면 1000여개의 글로벌 기업이 아일랜드에 법인이나 지사를 두고 있다.

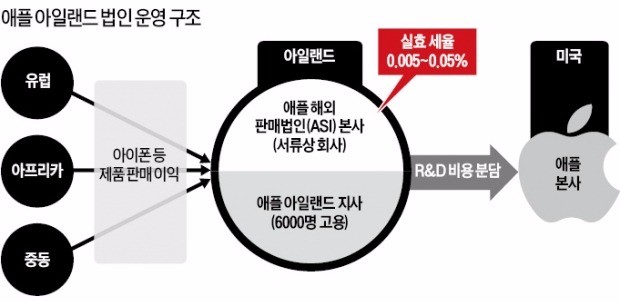

◆EU, “부당한 보조금” 비판

아일랜드 정부는 법인세율을 낮추는 것 외에 다양한 방식으로 글로벌 기업의 세금을 깎아줬다. 마르그레테 베스타게르 EU 경쟁담당 집행위원 발표에 따르면 유럽·중동·아프리카에서 아이폰 등을 판매해 160억유로의 이익을 낸 아일랜드 내 애플 해외판매법인(ASI)의 2011년 실효세율은 0.05%(1000만유로)였고, 2014년엔 0.005%에 불과했다. 아일랜드 정부가 애플에 1991년과 2007년 조세 규정을 통해 ASI에서 발생한 거의 대부분의 이익에 과세하지 않기로 약속해서다. EU 경쟁당국은 이를 두고 ‘아일랜드 정부가 애플에 부당한 보조금을 지급했다’고 해석했다.

◆탈(脫)EU 움직임 일어날까

마이클 누난 아일랜드 재무장관은 “아일랜드 세제는 예외없는 엄격한 법 적용 기반 위에 있다”며 이번 결정을 EU 법원에 제소하겠다고 말했다. 그는 “회원국의 세금정책에 대한 주권을 EU 규정이 침해하는 것을 막는 조치”라고 덧붙였다. 아일랜드인의 소셜네트워크서비스(SNS)에는 EU를 탈퇴하는 게 낫지 않느냐는 ‘이렉시트(#Irexit)’ 주장까지 나온다. 반면 구제금융 후 긴축정책에 지친 아일랜드 국민 사이에선 애플 등이 돈을 토해내길 바라는 기류도 있다.

이상은 기자 selee@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)