거꾸로 가는 연금개혁…'부과식' 전환 포석?

적립금 고갈땐 부과식 불가피

저출산·고령화 심각한 상황에

미래세대에 과도한 부담 우려

국민연금 제도가 시행된 1988년부터 지금까지 총 730조원의 적립금이 기금 호주머니에 모였다. 이 중 연금으로 돌려주고 남은 돈은 630조원가량이다. 보건복지부가 내놓은 연금추계에 따르면 이 기금은 2057년 고갈된다. 적립금이 바닥나면 선택의 여지 없이 부과식으로 전환해야 한다.

정부는 그동안 세대 간 형평성 측면에서 최대한 연금 고갈 시점을 늦추려 했다. 후대에 부담을 떠넘기지 않기 위한 해법은 정해져 있다. 현세대의 보험료 부담을 늘리면서 수급액은 점차 줄여가는 것이다. 이 경우 당장 여론의 거센 반발을 감당해야 한다는 부담이 크다.

이 때문에 최근 들어 정부 안팎에선 “부과식 전환이 필요하다”는 말이 공공연히 나온다. 국정기획자문위원회(문재인 정부의 인수위원회) 사회분과위원장을 맡았던 김연명 중앙대 사회복지학과 교수는 지난 8월 한 라디오 방송에서 “대부분 선진국은 부과 방식으로 연금제도를 운용하고 있다”며 “2060년엔 한국 노인 인구가 전체의 41%로, 그분들에게 연금을 주기 위해 국내총생산(GDP)의 7% 정도 써야 하는데 유럽 국가와 비교했을 때 충분히 감당할 수 있다”고 말했다. 이달 6일 경제사회노동위원회 연금개혁특위 워크숍에서도 “현재 적립식인 연금제도를 부과식으로 전환하면 보험료율 부담이 줄어든다”는 발언이 나온 것으로 알려졌다.

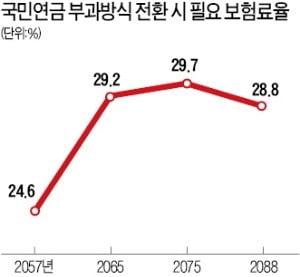

문제는 저출산·고령화가 가속화하고 있다는 점이다. 부과식으로 바꾸면 보험료율은 예상보다 훨씬 높아질 공산이 크다. 복지부에 따르면 2057년 기금이 소진되면 2065년엔 부과 방식 보험료율이 29.2%에 이른다.

심은지 기자 summit@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)