대형 택시 전성시대…'월천 기사' 쏟아진다

대형·고급택시 몸집키우기 경쟁

중형 택시업체들 기사유출 비상

대형 택시기사는 귀한 몸

면허조건 까다로워 기사수 적어

호칭도 '파트너' '지니'로 예우

소속 기사 위한 당근책도 팍팍

요금도 일반 택시의 최고 2배

'승차대란'은 더 가중 될듯

한 중형 택시 운수회사의 기사 A씨는 요즘 한 모빌리티 플랫폼으로부터 대형 택시 기사로 와달라는 제안을 받고 고민 중이다. 동료 기사들과 대화할 때도 모빌리티 업체들의 이적 요청이 최대 화두다. 벌써 적지 않은 동료가 떠나갔다.

안 그래도 코로나19 팬데믹 와중에 기사들이 배달업계 등으로 대거 이탈해 인력난에 시달리는 중형 택시 운수회사들은 모빌리티 플랫폼으로의 인력 유출까지 걱정해야 하는 처지다. 택시 기사들은 더 나은 대우를 받게 됐지만, 택시 요금 인상 효과를 우려하는 목소리도 적지 않다. ‘승차 대란’이 벌어지면서 대형·고급 택시 수요가 늘고, 기존 중형 택시 기사들이 대형·고급 택시로 몰려 승차 대란이 가중되는 악순환이 벌어지는 것이다.

불붙은 대형 택시 증차 경쟁

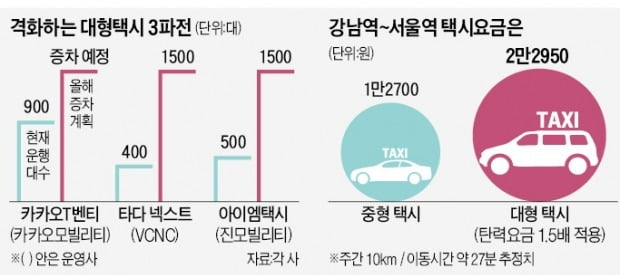

대형 택시 서비스 경쟁은 지난달 타다가 7~9인승 대형 택시 호출 서비스인 ‘타다 넥스트’를 출시하면서 본격적으로 불붙었다. 타다는 현재 400여 대 수준인 타다 넥스트를 올해 1500대로, 내년에는 3000대로 늘릴 계획이다. ‘아이엠택시’를 운영하는 진모빌리티도 현재 500여 대인 운행 차량을 연내 1500대까지 늘리기로 했다.두 업체 모두 증차를 위해 최근 ‘실탄’도 마련했다. 타다는 지난해 10월 핀테크 기업 비바리퍼블리카에 인수되면서 투자금을 확보했다. 진모빌리티는 지난 1월 시리즈A로 800억원을 유치했다. 대형 택시 호출 1위인 카카오모빌리티도 점유율 수성을 위해 대형 택시 서비스인 벤티를 강화할 계획이다. 벤티는 현재 국내에서 가장 많은 900여 대를 운행 중이다.

월 1000만원 기사들도 등장

대형 택시는 중형 택시보다 기사 확보가 쉽지 않다. 5년 이상 무사고 경력의 택시 면허를 가지고 있어야 대형 택시를 몰 수 있다. 그렇다보니 모빌리티 업체 간 ‘기사 빼가기’도 빈번히 벌어진다. 기사들을 위한 당근책도 계속 내놓고 있다. 타다는 ‘타다 파트너 케어 센터’를 구축할 계획이다. 운행 매뉴얼 제공, 차량 외부 꾸미기 등을 통해 운전사의 타다 넥스트 운행을 돕는 곳이다. 소속 기사를 위한 온라인 전용 상점도 열었다. 졸음방지껌, 백화유 등을 넣은 ‘졸음방지 부스터키트’를 100원에 판다. 택시 기사에 대한 호칭도 기사가 아닌 ‘파트너’(타다), ‘지니’(진모빌리티) 등으로 바꿔 예우하고 있다.대형 택시 시장의 성장세는 높은 수익성이 이끌었다. 카카오모빌리티에서는 최근 월수입 1000만원 이상의 벤티 기사가 잇따라 나온 것으로 알려졌다. 대형 택시 기사가 고수익을 올리는 주요인은 탄력요금제다. 벤티 기사는 택시가 부족한 시간대에 기본요금의 최고 두 배를 받는다. 타다 넥스트와 아이엠택시는 최고 네 배까지 탄력요금제를 적용한다. 업계 관계자는 “중형 택시 요금은 지방자치단체가 정하지만 대형 택시는 신고 방식이라 관련 규제가 느슨하다”고 설명했다.

택시 탄력요금제 확대하나

배달 플랫폼에 이어 모빌리티 플랫폼까지 외형 경쟁에 나서면서 중형 택시의 입지는 더 줄어들 수밖에 없게 됐다. 밤마다 시민들이 택시를 잡지 못해 혼란을 겪는 ‘승차 대란’도 가중될 전망이다. 전국택시운송사업조합연합회에 따르면 2월 기준 전국 법인택시 종사자는 7만4754명으로 2년 전의 9만6709명보다 22.7% 감소했다.이 때문에 일각에선 중형 택시에도 탄력요금제 적용을 확대할 필요가 있다는 주장이 나온다. 서울시는 최근 비슷한 이유로 중형 택시의 심야 할증 적용 시간을 밤 12시에서 오후 10시로 당기는 방안을 검토하고 있다. 차두원 차두원모빌리티연구소장은 “택시 요금을 인상해야 택시 기사가 늘겠지만 자칫 효과도 없이 공공요금만 올리는 결과를 낳을 수 있다보니 정부가 인상 얘기를 쉽게 꺼낼 수 없는 상황”이라고 말했다.

김주완/최다은 기자 kjwan@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)