첨단산업 공장 된 美…'미·텍·조 3각벨트'에 韓 대기업 몰린다

美·中 패권 경쟁 속 지원 확대

미국 직접투자 6129조원 달해

반도체·전기차·2차전지 기업

美 우선주의로 현지공장 확대

지원 많은 중서부 지역에 몰려

'삼성·LG·현대 도로' 생기기도

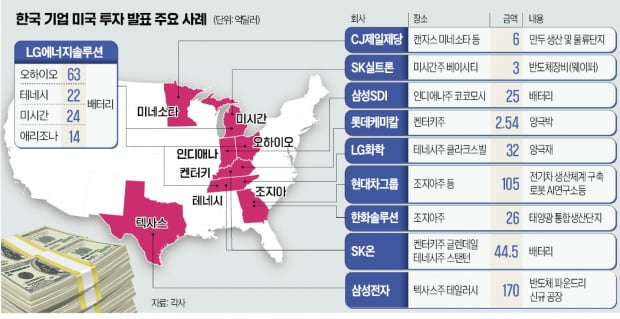

5일 한국경제신문이 삼성전자·SK·현대자동차·LG·한화·CJ 등 주요 그룹 계열사의 투자 계획을 집계한 결과 2021년부터 지난달까지 미국에 투자하겠다고 공개한 규모는 총 74건, 1031억7700만달러에 달했다. 공장을 짓는 직접투자가 27건, 미국 기업 지분 투자 및 인수가 47건이었다.

‘세계의 첨단산업 공장’ 미국

한국 대기업들이 미국에 공장을 짓겠다고 밝힌 투자 규모는 840억8000만달러(약 105조2000억원)였다. 지난해 한국이 유치한 외국인 직접투자(FDI·304억5400만달러) 규모의 두 배 이상으로 많은 금액이다. 일부 대기업만 조사한 것으로, 집계 범위를 넓히고 공개하지 않은 투자까지 고려하면 실제 투자는 이보다 많을 것으로 추정된다.CJ제일제당의 만두 공장과 물류센터를 제외하면 미국에 투자 계획을 밝힌 기업은 반도체, 전기차, 2차전지 및 소재 관련 회사다. 산업계 관계자는 “미·중 패권 전쟁으로 삼성전자, SK하이닉스 등은 반도체 공장을 반드시 미국에 지어야 했고, 현대차·기아는 인플레이션 감축법(IRA) 영향이 컸다”며 “전기차 공장을 따라 2차전지 기업과 양극재 등 배터리 소재 기업도 따라서 이동하는 것”이라고 설명했다.

국제통화기금(IMF)에 따르면 2021년 미국에 공장을 짓겠다고 세계 각국이 직접 투자한 금액은 4조9770억달러(약 6129조원)로 세계 1위였다. 1년 전보다 3510억달러 증가한 수치로, 미국 역사상 최대 규모다. 이 중 한국은 725억달러로 12위였다. 조 바이든 미국 대통령은 “제조업이 미국으로 돌아오고 있다”며 “이번 정부에서만 54만5000개의 제조업 일자리가 창출됐다”고 밝혔다.

미국 중부에 ‘K삼각벨트’

한국 기업은 북쪽의 미시간, 서쪽의 텍사스, 남쪽의 조지아를 잇는 삼각형 안에 대부분 포진한다. 이른바 미시간-텍사스-조지아를 연결하는 ‘미국 내 K삼각벨트’가 생긴 것이다. 벨트 안엔 켄터키와 캔자스, 미네소타, 앨라배마, 인디애나, 테네시 등이 포함된다. 이들 지역엔 이미 ‘삼성하이웨이’(텍사스주 테일러시)와 ‘LG하이웨이’(테네시주 클라크스빌), ‘현대대로’(앨라배마주 몽고메리)란 이름의 도로 등도 생겼다.텍사스는 삼성전자 반도체 공장이 있는 곳으로, 삼성전자가 발표한 신규 투자도 여기에서 이뤄진다. 미시간과 조지아를 남북으로 잇는 지역엔 현대차와 기아의 전기차 공장을 중심으로 LG에너지솔루션, SK온 등의 전기차 배터리 공장과 LG화학 등 배터리 소재 공장이 들어선다.

해당 기업 관계자들은 “미국 실리콘밸리 기업들도 미국 중서부나 중부로 많이 이전해 올 정도로 주정부 지원이 많고 기업 경영 환경도 좋다”며 “특히 켄터키 조지아 오하이오 인디애나 등은 상대적으로 저렴한 노동력과 공장부지, 노조 관련 이슈 등에서 선호되는 지역”이라고 했다.

전문가들은 미·중 패권 경쟁이 심해지는 가운데 미국의 첨단산업 유치 전략이 계속되면서 한국을 포함한 글로벌 기업의 미국 투자도 당분간 이어질 것으로 내다보고 있다. 정은미 산업연구원 성장동력산업연구본부장은 “미국 정부가 첨단산업 유치에 적극 나선 이유는 일자리와 제조업 혁신의 기회가 그곳에 있다고 생각하기 때문”이라고 말했다.

김재후/장서우 기자 hu@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![반등 기미 보이는 美 주택시장, 한국 집값은? [심형석의 부동산정석]](https://img.hankyung.com/photo/202302/99.32553239.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[신간] 나무 내음을 맡는 열세 가지 방법](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36534703.3.jpg)