'소멸위험' 지자체, 절반 넘었다…부산도 16개구 중 7곳 사라질 판

(3) 대도시까지 번진 '소멸 위기'

인천 동구, 대구 남구도 위험 지역

경북 군위는 인구 2만3277명 중

20~39세 여성 1050명 그쳐 '심각'

"등록 인구 늘리기 어려운 지역

생활 인구 늘리기로 정책 바꿔야"

산업화 시기 부산 서남권의 대표적 산업단지가 들어섰던 사하구도 상황은 비슷했다. 산업 쇠퇴로 인구가 줄어서다. 이 두 곳은 모두 한국고용정보원이 ‘소멸 위험 지역’으로 분류한 곳이다. 한국 2대 도시 부산의 16개 기초자치단체(군·구) 중 7곳(43%)이 ‘소멸 위험’ 판정을 받았다.

군 지역의 상황은 더 나빠지고 있다. 또 다른 소멸 위험 지역인 전북 고창군은 지난달 버스터미널을 군 직영으로 전환했다. 인구 부족으로 수익성이 떨어지자 민간 기업이 운영을 포기했기 때문이다.

국토교통부에 따르면 작년에만 10곳 넘는 터미널이 폐업했거나 지방자치단체 직영으로 전환했다. 지역 소멸 위험이 전국 곳곳에서 동시다발적으로 커지고 있다는 분석이 나온다.

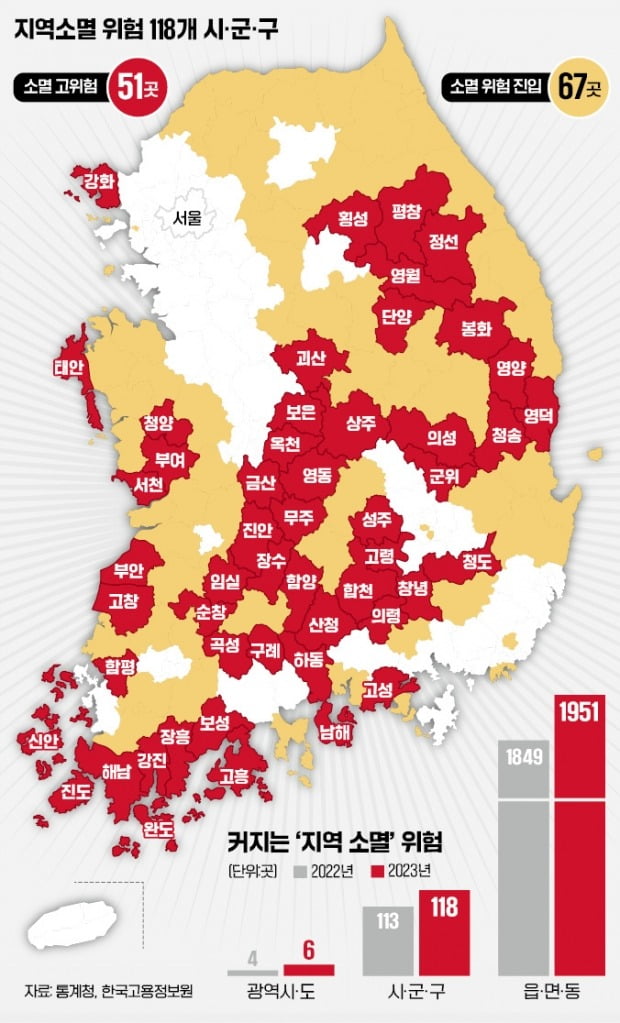

소멸 위험 지역 50% 첫 돌파

고용정보원에 따르면 지난 2월 기준 228개 기초지자체(시·군·구) 중 118곳(51.8%)이 소멸 위험 지역으로 분류됐다. 지난해 113곳에서 5곳 늘어나 처음으로 비중이 50%를 넘었다. 전국 시·군·구 중 절반 이상이 사라질 위기에 처했다는 것이다.지방소멸위험지수는 해당 지역의 20~39세 여성 인구 수를 65세 이상 인구 수로 나눠 산출한다. 이 지수가 0.2보다 낮으면 ‘소멸 고위험 지역’, 0.2~0.5 미만이면 ‘소멸 위험 진입 단계’로 분류한다. 65세 이상 고령층이 가임 여성 수보다 2배 이상 많으면 소멸 위험이 있다고 보는 것이다.

부산은 지난해 중·서·동·영도구 등 네 곳이 소멸 위험 지역이었지만 올해는 여기에 남·사하·금정구가 추가됐다. 인천과 대구에서도 소멸 위험 지역이 늘었다. 인천은 강화군과 옹진군 등 도서 지역에 이어 동구가 새로 이름을 올렸다. 대구도 서구와 함께 남구가 추가됐다.

7500억원 뿌리지만 효과는 ‘글쎄’

기존 소멸 위험 지역은 상황이 더욱 악화하고 있다. 가장 심각한 곳은 경북·전남·경남의 군 지역이다. 경북 군위군은 총인구 2만3277명 중 20~39세 여성 인구가 1050명에 그쳤다. 소멸위험지수가 0.1로 최하위다. 경북 의성·봉화군, 전남 고흥군, 경남 합천군도 상황은 비슷했다. 시 지역에선 경북 상주시가 유일하게 소멸 고위험 지역에 이름을 올렸다. 이들 지역은 지역 내 유일한 버스터미널이 폐업하거나 병원이 사라지는 등 인프라가 붕괴하고 있다.행정안전부는 소멸 위험 지역 등 89곳을 인구 감소 지역으로, 18곳을 관심 지역으로 지정해 올해 7500억원의 보조금과 세제 혜택 등을 줄 계획이지만 인구 반등은 쉽지 않을 것으로 전망된다. 지자체 차원에서도 연구용역 등을 통해 대책을 수립하고 있지만 뾰족한 수는 나오지 않고 있다.

지역에 거주하는 주민등록 인구를 늘리기가 쉽지 않다는 점을 인정하고 ‘생활 인구 늘리기’로 정책을 전환해야 한다는 의견도 나온다. 주민등록 이전을 유도하기보다 서울 등 수도권에 살면서 1주일에 2~3일, 1년에 몇 달 정도 지방에 거주하는 인구를 늘리는 방식이다. 서핑 인구가 많아 주말에 활력이 넘치는 강원 양양군이나 휴가지에 살면서 원격으로 근무하는 ‘워케이션’이 많은 제주 등의 사례를 전국적으로 확대해 보자는 것이다.

이성용 한국인구학회장은 “근무지와 주거지의 불일치가 갈수록 커지고 있다”며 “기업이 원격근무와 재택근무를 받아들이면 지역의 인구 소멸 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있다”고 말했다.

강진규/부산=민건태 기자 josep@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)