"아차! 내 500만원"…잘못 송금한 돈, 예보가 대신 받아줘요

착오송금 반환 지원

홈피·예보 방문해 신청

5만~1000만원까지

돌려받기 가능

통상 두달이면 반환

늘어나는 착오송금…간편금융 때문?

앞으로 A씨와 같은 단순 실수로 착오송금을 한 사람이 쉽게 구제받을 수 있는 길이 열린다. 오는 7월 6일부터 잘못 송금한 돈을 예금보험공사가 대신 찾아주는 ‘착오송금 반환 지원제도’가 시행되기 때문이다. 이 같은 내용을 담은 예금자보호법 개정안이 지난해 12월 국회 문턱을 넘었다.단순하게 계좌번호를 잘못 입력해 송금 실수를 하는 건 쉽지 않다. 특정 공식에 따라 만들어진 계좌번호를 잘못 입력하면 ‘없는 계좌’로 송금이 막히기 때문이다.

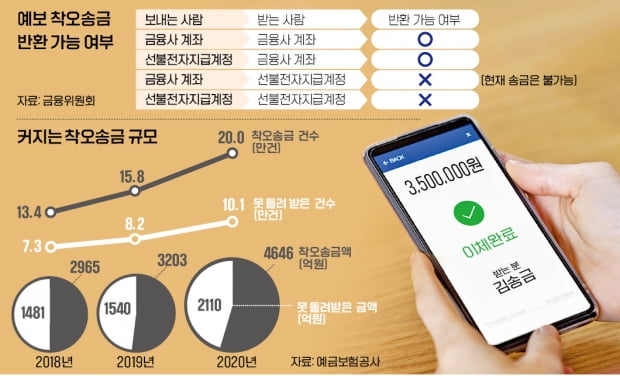

그런데도 착오송금은 매년 늘고 있다. 예보에 따르면 2017년 2676억원(11만5000건)이던 착오송금 액수는 지난해 4646억원으로 금액 기준으로 3년 만에 35% 증가했다. 건수는 11만5000건에서 20만 건으로 73% 급증했다.

예보 관계자는 “최근 핀테크 업체가 증가하며 간편송금 서비스를 활용한 소액송금 등 절대적인 송금거래 횟수가 크게 늘어난 결과로 추정된다”고 설명했다. 금전 거래를 할 때 원래 보내려던 돈보다 많은 돈을 보냈을 때도 ‘착오송금’으로 분류한다.

예보가 착오송금 ‘해결사’로

돈을 잘못 받은 사람이 양심적으로 곧장 돌려준다면 아무런 문제가 없겠지만 현실은 그렇지 않은 경우가 많다. 송금자는 일단 금융회사에 착오송금을 했다고 신고하고 이를 증명해야 한다. 수취자가 응하지 않으면 소송을 제기해야 한다. 이 절차가 불편하기 때문에 소액이라면 아예 돌려받기를 포기하는 사례도 많다. 신고 건수 이상의 착오송금이 있을 것이라고 추정되는 이유다.지금까지는 수취인과 송금인 간 ‘자발적 반환’을 가장 우선시했다. 송금자가 소송을 걸면 대부분 승소하겠지만, 평균 6개월가량 시간이 소요된다. 예보는 반환지원제도를 통해 이런 절차를 대폭 간소화했다. 예보가 송금인의 부당이득 반환채권을 매입해 송금인을 우선 보호하고, 착오송금액을 돌려받은 뒤 송금자에게 정산해주는 구조다.

절차는 간단하다. 우선 예전처럼 송금 시 이용한 금융회사에 “착오송금이 발생했다”고 신고해야 한다. 만약 수취자가 응하지 않으면 예보 홈페이지나 예보 본사 상담센터를 방문해 반환 지원을 신청하면 된다. 예보가 회수 절차에 들어간 뒤 회수 금액에서 우편 안내비용, 지급명령 관련 인지대, 인건비 등 각종 비용을 차감한 뒤 3영업일 이내에 돌려준다. 예보 관계자는 “수취인이 마음을 바꿔 자진 반환하는 경우 착오송금 발생 후 1개월, 법원 지급명령 신청까지 가는 경우 통상 두 달이면 돈을 돌려받을 수 있을 것”이라고 말했다.

‘연락처 송금’은 지인에게만

예보는 착오송금액이 10만원이면 8만2000~8만6000원, 1000만원인 경우는 91만~95만원, 1000만원이라면 920만~960만원을 돌려받을 수 있을 것으로 추산하고 있다. 다만 착오송금 반환신청은 송금액이 5만~1000만원 사이일 때 가능하다. 5만원 미만 착오송금은 회수 비용이 송금액보다 더 많을 수 있고, 1000만원 이상이라면 비용을 감안해 직접 반환소송을 진행하는 게 유리하기 때문이다.예보가 특별히 당부하는 주의 사항도 있다. 카카오페이나 토스 등의 ‘연락처 송금’을 활용해 보낸 돈에 대해선 착오송금 반환신청을 할 수 없다. 수취 계좌가 금융회사 계좌가 아니라 ‘선불전자지급수단 계정’인 경우 예보가 수취인의 주민등록번호 등 실명을 확인할 수 있는 방법이 없기 때문이다. 각종 ‘OO머니’로 큰돈을 보내지 말고, 불가피할 땐 지인에게만 사용하는 게 안전하다는 의미다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)