"사내 하청 직원은 직접교섭 대상 아닌데…" 현대車 '당혹'

산업계 "잘못된 선례 남기는 것"

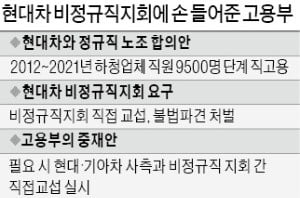

그동안 현대차와 같은 원청 업체들은 “하청업체 직원과의 직접 교섭은 불가하다”는 원칙을 고수했다. 법적으로 다른 회사 직원인 하청업체 직원들을 노사 교섭 대상으로 인정하기 어렵다는 논리다. 현대차가 직접 교섭을 거부하고 정부, 사측, 정규직 노조, 비정규직 지회 등 4자 협의체에서 비정규직 문제를 논의한 이유다.

고용부는 일종의 적폐청산위원회 격인 고용노동행정개혁위원회의 권고안을 언급하며 ‘직고용 시정명령’ 가능성을 내비쳤다. 지난 8월 고용노동행정위는 “법원 판결 기준에 따라 당사자 확정을 위한 조사를 토대로 직고용 등 적극적인 조치를 취하라”고 권고했다. 고용부가 시정명령을 내리면 현대·기아차는 기한 내에 대상자를 직고용하든지, 한 명당 1000만원의 과태료를 내야 한다.

재계에선 “하청업체 직원들은 노사 협상 대상이 아닌데 이들과 직접 교섭하라는 것은 잘못된 선례를 남기는 것”이라는 우려를 내놓고 있다. 국내 자동차 경쟁력 약화를 걱정하는 목소리도 나온다. 현대차만 해도 2003년 비정규직 노조가 설립된 이후 불법 파견 논란이 발목을 잡아왔다.

현대차는 하청업체 근속연수 최대 10년 인정, 노조의 소송취하비 전액 보전 등의 파격적인 양보를 통해 2014년 최종 합의안을 마련했다. 갈등을 봉합했다고 안심하던 차에 다시 불법 파견 논란이 시작된 셈이다.

현대차 정규직 노조는 비정규직 지회를 지지한다는 게 공식 입장이지만 내부에선 반대하는 기류도 감지돼 ‘노노(勞·勞) 갈등’의 여지도 크다. 한 재계 관계자는 “장기적인 생산성 강화를 논의해야 할 시점에 정부가 노사, 노노 갈등을 유발하는 것은 아닌지 우려스럽다”고 말했다.

심은지/도병욱 기자 summit@hankyung.com

<알려드립니다>

본지는 10월8일자 <“사내 하청 직원은 직접교섭 대상 아닌데…” 현대車·정규직 노조도 ‘당혹’> 제하의 기사에서, 현대자동차 정규직 노조가 고용노동부의 ‘현대·기아차 비정규직(사내하청)의 정규직 전환 관련 중재안’에 당혹해한다는 취지의 제목을 사용한 바 있습니다. 그러나 현대차 정규직 노조인 금속노조 현대자동차지부의 공식 입장은 직접고용 시정명령과 직접교섭을 지지한다는 것이기 때문에 해당 제목에서 오해의 여지가 있는 부분(“정규직 노조도”)을 인터넷 기사에서 수정했음을 알려드립니다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![죽기 전 17년을 병에 시달려… 건강 검진은 무조건 빨리, 자주 [서평]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36534470.3.jpg)