긁히고 찍힌 마음의 흔적들…그것이 만나 탄생한 '감정의 기하학'

점과 선, 면으로 이뤄진 마음의 흔적들

사진가에서 심리학도...'늦깎이 전업작가'

닥나무 섬유 풀어 5㎜두께의 종이 '홈메이드'

바늘과 칼, 각종 도구로 긁고 닦아내는 반복

동양화와 기하학적 디자인의 경계에서

추상화과 구상화 넘나드는 실험

인사동 마루아트센터 기획초대전, 18일까지

살아가며 느끼는 그 수 많은 감정들에도 모양이 있을까. 스치듯 지나간 감정의 조각들이 결국 나라면, 그것은 대체 어디서 시작돼 지금의 모양에 이르렀을까.

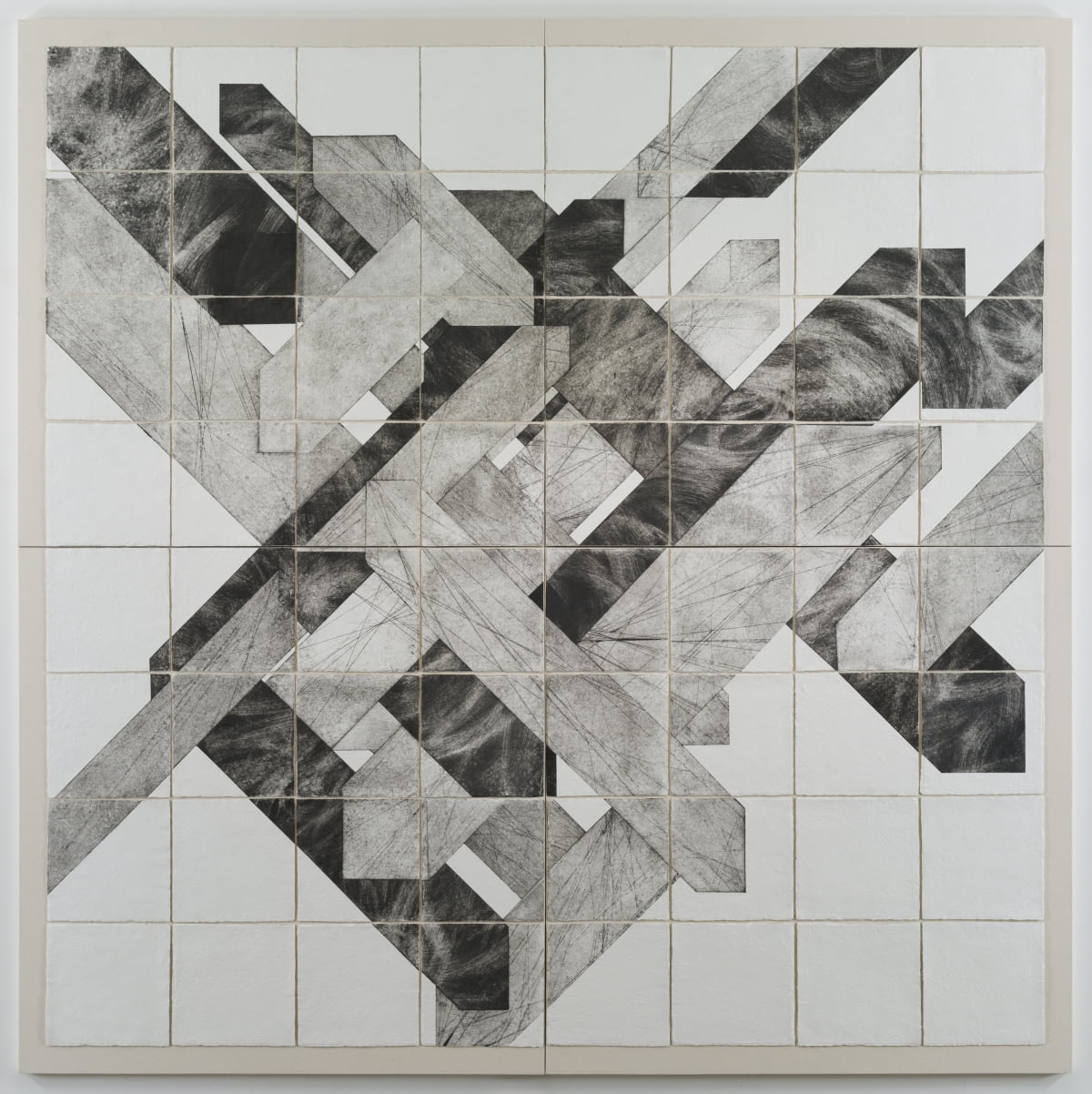

주가희(KAI, JU· 47)는 그런 감정을 탐구하고 표현하는 작가다. 지난 6일부터 서울 인사동 마루아트센터에서 열리고 있는 첫 개인전 'From Scratch -감정의 기하학'엔 그가 지난 5개월을 집 안에서 한 발자국도 나오지 않은 채 작업한, 30여 점의 마음 조각들이 한 데 모였다. 마루아트센터는 그룹전을 주로 해온 KAI, JU 작가의 신작들로 기획 초대전을 열었다.

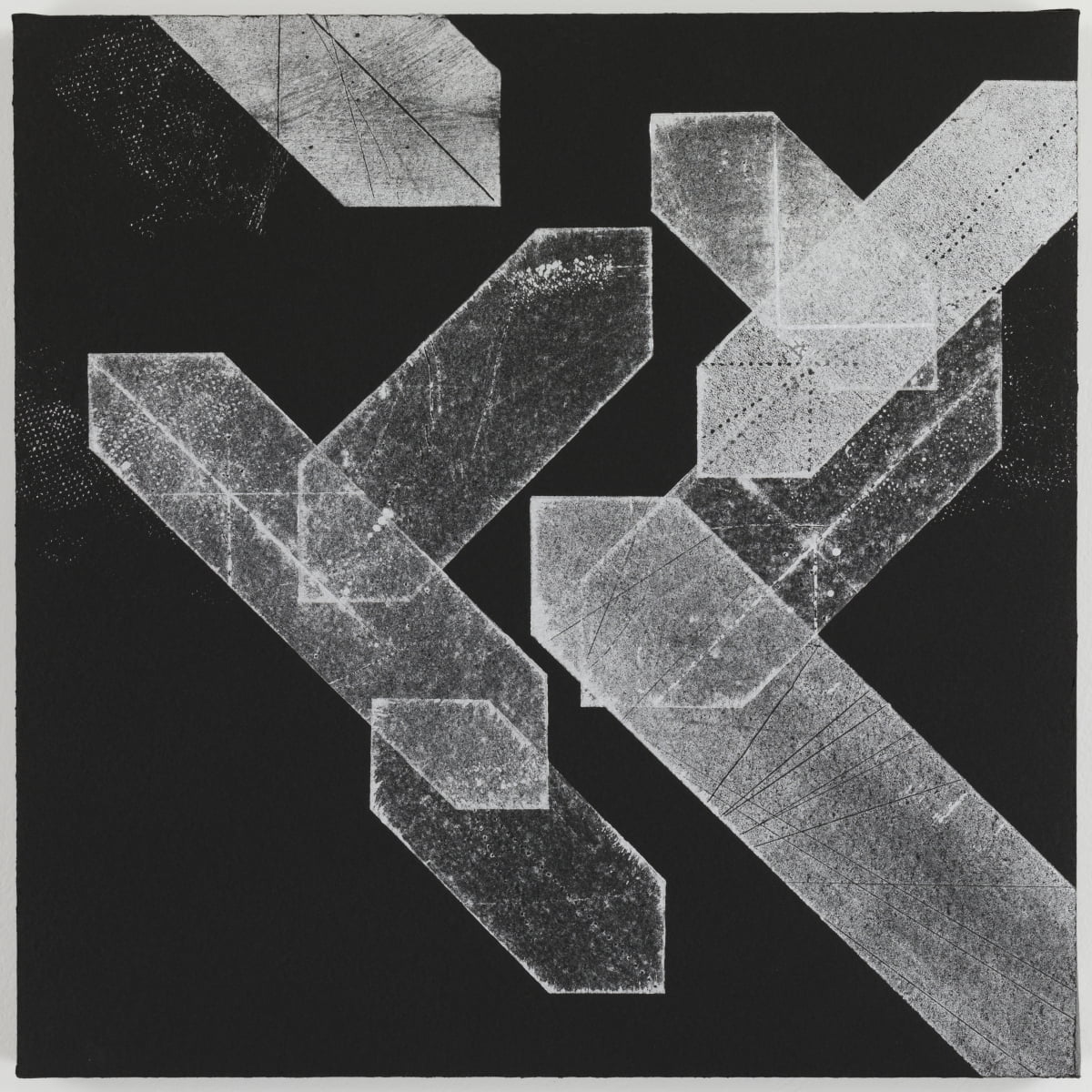

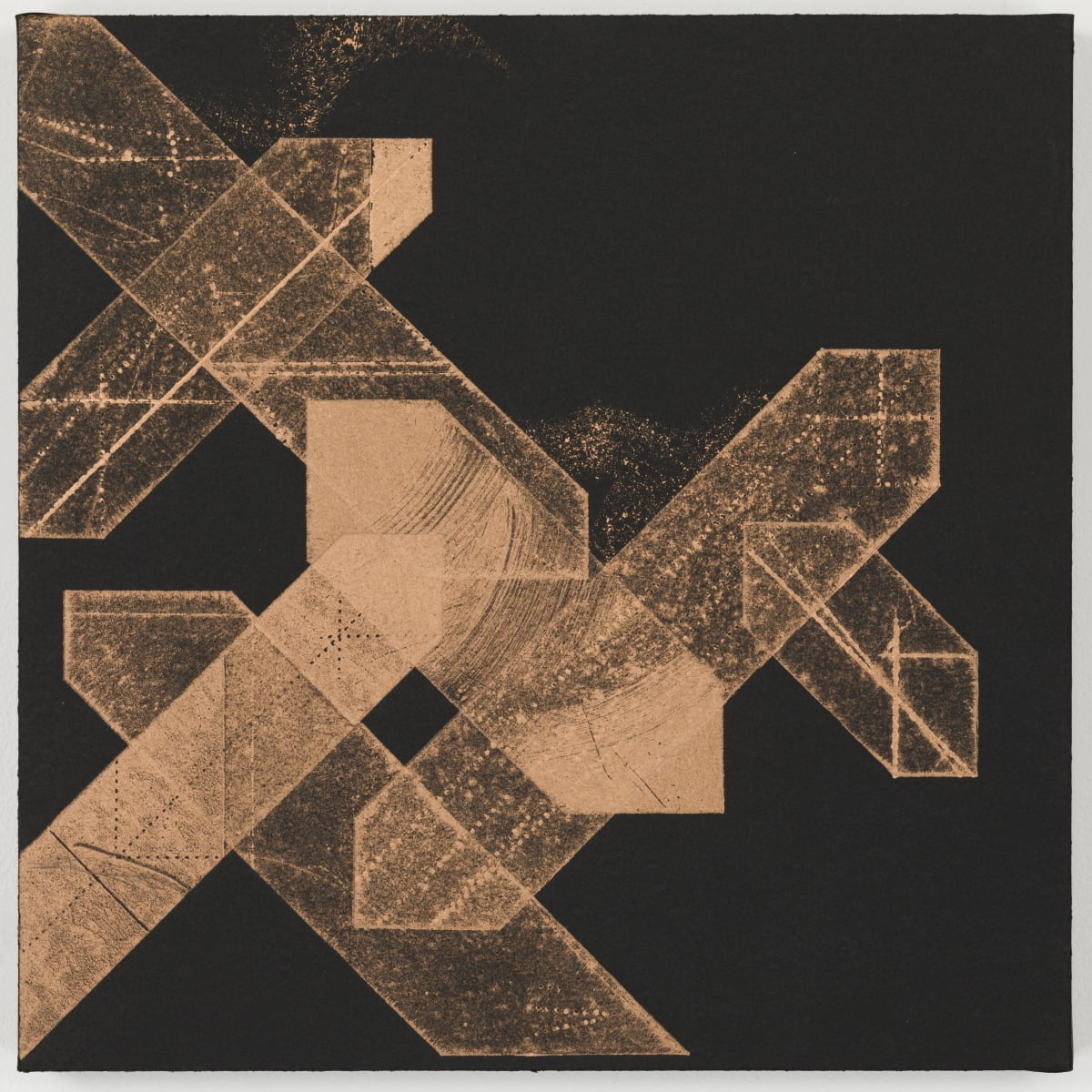

흔한 판화 작업과 달리 그의 작품은 장르를 구분하기 어렵다. 색채와 질감 면에선 동양화 같기도, 그 구조와 화면 분할은 디자이너와 건축가의 작업 같기도 해서다. 멀리서 보면 구상회화인데, 가까이 들여다 보면 추상의 그것 같다. 그는 전업 작가로는 이제 3년차. 서울예대 시각디자인을 전공한 뒤 공연와 건축 사진을 주로 찍다 홀연히 미국 펜실베니아주립대학에서 심리학을 공부하고 돌아온 늦깎이다.

"심리적으로 힘든 시기를 겪고, 상담 치료를 받던 중 심리학에 매료돼 유학을 떠났어요. 미술치료 수업에 특히 매료됐지요. 학교 공개 게시판에 주기적으로 '낙서처럼 그린 그림'을 올리고 반응을 얻는 재미있는 실험을 한 게, 작업의 계기가 됐습니다."

"노트 구석구석에 언제 그린 지도 모를 낙서같은 그림들이 있었어요. 점을 찍고, 그 점을 선으로 연결하고, 선을 겹쳐 면으로 만들고. 그것들이 독립적이면서도 서로 연결되어 있는 것 같았습니다. 모두 비슷한 패턴으로 그린 것들이었죠."

"저는 어떤 색도 튀어나올 수 없는, 검정이 오히려 가장 순수한 색이라고 생각해요. 어떤 색도 입힐 수 있는 하양보다 본성에 더 가까운 것 아닐까요."

그의 작품을 무심히 들여다보고 있으면, 상처 입고 긁힌 마음의 조각들이 마치 눈 결정체처럼 보인다. 물이 얼음이 될 때, 분자들이 결합해 육각 구조를 만들고 그것들이 서로 강력하게 끌어당겨 눈을 만들어 내는 것처럼. 나 조차도 어쩌지 못한 무수한 마음들이 결국 한 곳에 응집돼 한 사람을 이루는 것처럼. 반짝이는 무수한 별들이 흩어졌다 다시 모여 하나의 우주를 만드는 것처럼. 전시는 오는 18일까지다. 김보라 기자

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)