4년 새 매출 29배 ‘껑충’…中企 살린 유통사 PB

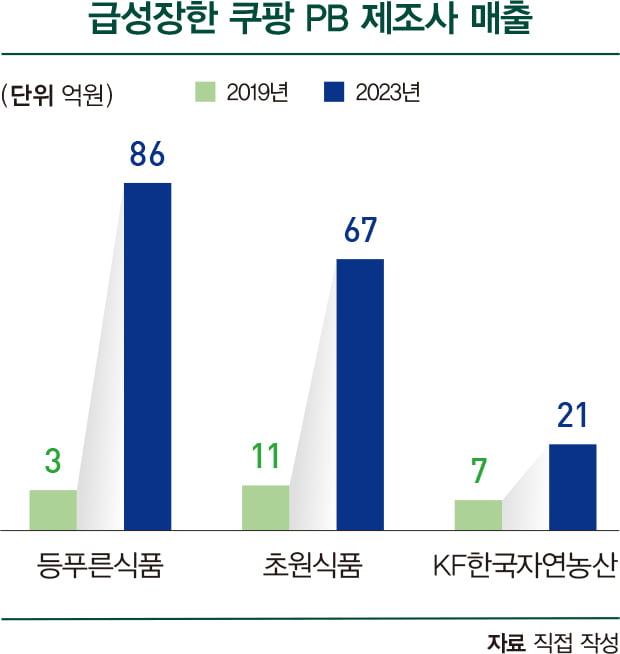

그때 쿠팡의 자체 브랜드(PB)가 동아줄이 됐다. 쿠팡 PB가 ‘곰곰 순살 고등어’ 제품을 만들어달라고 요청한 것. 2019년 쿠팡에 납품을 시작한 후 전국적으로 제품이 팔리면서 등푸른식품의 경영은 안정화됐고, 법정관리도 졸업했다. 등푸른식품의 연간 매출은 2019년 3억원에서 지난해 86억원으로 4년 새 29배 급증했다. 직원 수도 과거 22명에서 지난해 48명으로 2배 이상 늘었다.

中企, 매출 상승에 인지도 제고까지

등푸른식품은 유통사 PB가 중소기업과 ‘윈윈(win-win)’할 수 있다는 것을 보여준 대표적 사례다. 최근 고물가로 인해 가격경쟁력을 갖춘 PB 상품이 주목받으면서 중소 협력사의 실적도 치솟고 있다. 연 매출이 수십 배로 뛰는가 하면 해외 진출도 활발해졌다. 유통사의 PB가 장바구니 물가를 낮출 뿐 아니라 중소기업과의 상생이란 ‘일석이조’ 효과를 거두고 있다는 분석이 나온다.

PB는 일반 상품(NB)과 유통 구조가 다르다. 일반적으로는 제조업체가 상품을 기획·생산하고, 중간 업체를 거쳐 유통 채널에서 판매하는 방식이다. 이와 달리 PB는 유통 채널이 직접 상품을 기획한다. 이후 제조 능력이 우수한 중소업체를 발굴해 제조를 맡긴다. 주문자상표 부착생산(OEM)인 셈이다. 중간 마진과 광고·홍보 비용을 절감한 덕분에 수익성은 높이고, 판매가는 대폭 낮출 수 있다. 유통사 입장에선 PB를 앞세워 상품 차별화를 꾀하는 동시에 중소기업과의 상생도 도모할 수 있는 것이다.

최근 들어 마트와 편의점들은 이런 방식으로 제조한 ‘초저가 PB’를 전면에 내세우고 있다. 물가가 치솟으면서 상대적으로 저렴한 PB 판매량이 급증하고 있어서다. BGF리테일이 운영하는 편의점 CU ‘득템 시리즈’가 대표적이다. ‘닭가슴살 득템’ 제품의 판매가는 1900원(100g 기준)으로 일반 상품 대비 57% 싸다. 달걀(45%), 치즈핫바(45%), 휴대용 티슈(43%) 등도 모두 평균 대비 ‘반값’ 수준이다. 이 덕분에 득템 시리즈는 브랜드 출시 2년 만에 누적 판매량 2300만 개를 돌파했다. 슈퍼마켓 GS더프레시의 상생 PB ‘리얼프라이스’, 이마트24의 ‘아임e’ 등도 이런 방식으로 판매가를 낮췄다. 맥킨지 보고서에 따르면, 경제적 어려움을 겪은 소비자들은 PB 상품을 구매하겠다는 응답이 평균 대비 20% 이상 높았다.

PB가 잘 팔리면 유통사만 돈을 버는 게 아니라 제조를 담당한 중소기업의 매출도 함께 늘어난다. 편의점 GS25의 PB 과자 ‘초코렛타’를 제조하는 중소기업 델토리가 그런 사례다. 2011년 연간 매출이 30억원대에 머물렀는데, 현재 100억원대로 늘었다. 박한용 델토리 대표는 “GS25에 납품하는 초코렛타가 누적 5000만 개 넘게 팔린 덕분”이라고 말했다. 즉석식품 제조업체 초원식품 역시 쿠팡 PB ‘곰곰 갈비탕·부대찌개’ 등의 납품을 계기로 매출이 2019년 11억원에서 지난해 67억원으로 증가했다.

PB는 중소기업의 인지도를 높이는 ‘마케터’ 역할도 한다. GS더프레시의 PB ‘리얼프라이스’는 ‘한만두가 만든 갈비만두’, ‘행복제지가 만든 키친타올’ 등 제품 포장지에 아예 생산업체명을 표기한다. 리얼프라이스의 누적 매출은 최근 2500억원을 넘어섰다. 2017년 브랜드 출시 후 7년 만이다. 같은 기간 제품 수는 35개에서 681개로, 협력 제조업체는 21개에서 111개로 증가했다. GS더프레시 관계자는 “제조업체 이름을 표기한 후 ‘국민 브랜드’로 거듭나는 등 중소기업 인지도 제고 효과를 톡톡히 누리고 있다”고 말했다.

“제조사와의 협업 모델 필요”

유통사 PB는 중소기업의 해외 판로도 넓혀주고 있다. K-푸드 열풍을 타고 해외시장에서도 PB가 인기를 얻고 있기 때문이다. 과거엔 한인 마트에 주로 납품했다면, 최근에는 일본 돈키호테 등 현지 주요 유통 채널에서도 러브콜을 받고 있다. GS25와 세븐일레븐이 이들 채널에 수출하는 제품 대다수는 중소 협력업체가 생산한다. 홀로 수출길을 개척하기 어려웠던 중소기업들이 PB를 통해 해외에 진출하게 된 것이다. 최근 편의점의 해외 직접 진출이 활발해지고 있는 것도 중소기업에 ‘반사이익’을 가져다준다. CU가 몽골과 말레이시아 현지 매장에서 파는 제품의 30%는 국내 중소기업 제조 상품이다. BGF리테일과 GS리테일은 이 같은 공로를 인정받아 2021년과 2022년 산업통상자원부와 한국무역협회로부터 ‘전문무역상사’로 각각 지정되었다.

PB를 앞세워 글로벌 시장을 공략하는 건 국내 기업뿐이 아니다. 지난해 6월에 열린 한국온라인쇼핑협회 주관 ‘유통산업주간 컨퍼런스’에 참석한 김연희 BSG코리아 대표 파트너는 “유럽의 ‘알디’는 (PB로) 유럽뿐 아니라 미국·호주 등 글로벌화에 성공했다”며 “일반 제품과 비교해 20~30% 싸게 팔되 제조업체와 협업해 윈윈 모델을 완성했기 때문”이라고 설명했다.

다만 PB를 통해 중소기업과 상생을 이어가려면 유통사의 책임이 중요하다는 지적도 나온다. 대형 유통사가 PB의 영향력을 앞세워 협력업체에 물가 인상 부담 등을 전가할 수 있기 때문이다. 이렇게 되면 제조업체는 상품을 만들수록 이익률이 떨어지는 악순환에 빠질 수 있다. 업계 관계자는 “유통사·제조사의 적극적 협업 모델을 구축해 동반 성장이라는 가치를 지속적으로 구현하는 것이 중요하다”고 강조했다.

이선아 한국경제 기자

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)