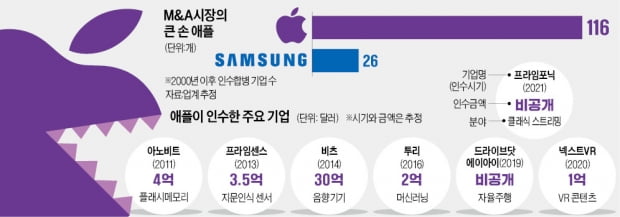

116개 기업 사들인 애플, 인재·신기술 집어삼켰다

(3) 공격적 M&A로 생태계 확장

2000년부터 年 5개社씩 인수

삼성은 같은 기간 26곳 그쳐

'애플 못 떠난다' 조항 넣어

AI·반도체 인재 등 적극 확보

4일 관련 업계에 따르면 애플은 2000년 이후 116개 기업을 M&A했다. 애플의 M&A 전략은 인수(acquisition)와 고용(hire)의 합성어인 ‘애크하이어(acqhire)’란 말로 요약할 수 있다. 애플은 스타트업들에 있는 ‘개별 기여자’를 데려오는 데 역점을 두고 M&A를 한다. 개별 기여자는 팀장의 지시나 팀원들과의 협업 없이도 주어진 역할을 해내는 기술 인력을 뜻하는 용어다. 이들을 붙잡기 위해 계약을 맺을 때 ‘일정 기간 애플을 떠나지 못한다’는 조항을 넣는 사례가 많다.

피인수 기업이 진행했던 사업에는 큰 관심이 없다. 사들인 기업을 애플 생태계의 제품과 서비스를 강화하는 ‘블록’으로만 활용하기 때문이다. 2017년 수면 분석업체 베딧을 인수해 애플워치의 헬스케어 기능을 키우고, 2018년 디지털 매거진 플랫폼 텍스처를 인수해 애플뉴스에 활용하는 식이다.

인수 기업의 성격이 다채로운 것도 이 때문이다. 반도체부터 날씨, 가상현실(VR), 콘텐츠 등 다양한 분야의 기업들을 고루 사들여 애플 생태계 확장을 꾀하고 있다.

상대적으로 뒤떨어진 것으로 판단되는 분야에서 경쟁사를 따라잡기 위한 수단으로 M&A를 활용할 때도 있다. 대표적 분야가 인공지능(AI)이다. 2015년부터 인수한 AI 기업만 26개에 달한다. 머신러닝(기계학습) 스타트업 인덕티브, 음성 AI 기술 기업 보이시스 등을 사들여 구글, 아마존과의 격차를 줄이고 있다.

한국의 ‘국가대표’ 기업인 삼성전자는 애플과 달리 M&A에 소극적이다. 2000년 이후 이뤄진 M&A는 26건뿐이다. AI 비서 ‘빅스비’의 고도화를 위해 비브랩스를 인수하고, 고급 주방 가전업체인 데이코를 사들여 가전 분야 경쟁력을 키우는 등의 시도가 있었지만 이렇다 할 성공 사례가 나오지 않고 있다. 그나마 최근엔 삼성전자 M&A의 명맥이 아예 끊어졌다. 2020년 1월 미국의 텔레월드솔루션즈를 인수해 삼성전자 미국 법인의 자회사로 편입한 게 마지막 M&A였다.

경제계에서는 이재용 삼성전자 부회장의 사법 족쇄를 풀어 경영 활동에 더욱 적극적으로 나설 수 있도록 해야 한다는 주장이 나온다. 경제계 관계자는 “‘애플이 100개의 기업을 사는 동안 삼성전자는 100번의 재판을 치렀다’는 우스갯소리가 나온다”며 “오너가 없으면 M&A 등의 의사 결정이 빠르게 이뤄지기 힘들다”고 말했다.

김남영 기자 nykim@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)