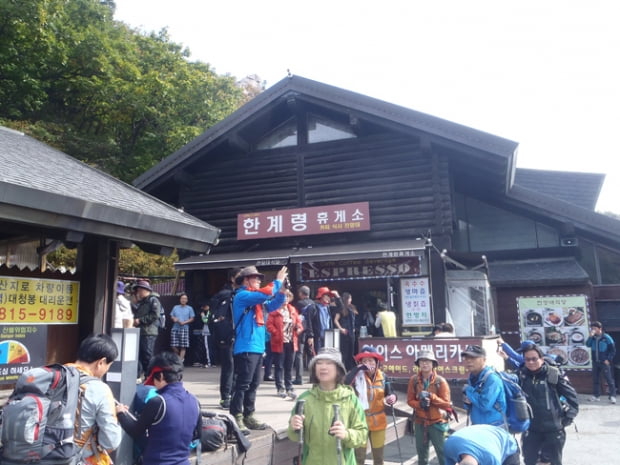

만산홍엽, 설악산에 취하다.<上>

별의별 산이름도 다 있다. 귀때기청봉(1,578m)도 그러하다. 귀때기청봉은 대청봉에서 서쪽 끝 안산으로 이어지는 서북주능선에 있는 봉우리다. 얽힌 說은 이러하다.

옛날 옛적, 설악산 봉우리들이 높이 경쟁을 했다. 높이 순으로 대청, 중청, 소청, 끝청이 결정 되었는데 나중에 한 봉우리가 나타나 자기가 제일 높다고 박박 우기다가 귀때기를 맞고 지금의 장소로 쫓겨왔다. 그래서 ‘귀때기청봉’으로 불리게 되었다는 설이다. 황당무계하나 이러한 설이 있어 즐겁지 아니한가.

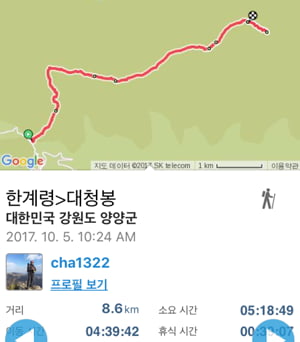

대피소 방 배정이 5시부터라 배낭을 내려두고 맨 몸으로 대청봉으로 향했다. 바람막이용 재킷을 챙겨 입었는데도 한기가 느껴졌다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)