재일동포 학자의 일침 "고대를 국민국가 틀로 보지 말라"

19세기 후반 녹을 제거하다 글자가 드러나 단순한 칼이 아니라는 사실이 확인됐다.

앞면과 뒷면에 상감기법으로 새긴 글자는 60여 자에 이른다.

백제가 만들어 일본에 건넸다는 것은 확실하다.

그런데 판독이 어려운 글씨가 있고, 해석 방법도 제각각이어서 명문 내용을 두고 논쟁이 이어지고 있다.

제작 시기만 해도 369년설과 408년설이 대립 중이다.

칠지도를 둘러싼 주요 쟁점 중 하나는 이 칼이 어떤 형태로 일본에 갔는가다.

백제 하사설, 백제 헌상설에 동진(東晉) 하사설, 백제가 일본에 선물로 줬다는 대등설 등이 제기됐다.

대체로 일본에서는 백제 헌상설, 우리나라는 백제 하사설을 믿는 경향이 있었다.

자국에 유리한 쪽으로 역사를 해석하려 한 것이다.

재일교포 2세인 이성시 와세다대 교수는 신간 '투쟁의 장으로서의 고대사'에서 이처럼 고대사를 국민국가라는 틀로 보는 시각에서 벗어나자고 역설한다.

이 책은 그가 동아시아 고대사는 권력에 야합해 탄생한 날조된 결과물이라는 파격적 주장을 펼친 2001년 저서 '만들어진 고대'의 속편이다.

'만들어진 고대' 발간 이후 한국 사학계에서는 자성 움직임이 일기도 했으나, 여전히 국민국가라는 강력한 관념이 사관(史觀) 기저에 작용한다는 것을 부인하기는 힘들다.

고대사가 국민국가에 귀속됐음을 보여주는 또 다른 사례는 저자가 논문 세 편에서 다룬 중국 지안(集安) 광개토왕비다.

광개토왕비에는 1천775자가 새겨졌는데, 학자들의 관심은 이른바 '신묘년조' 32자에만 쏠렸다.

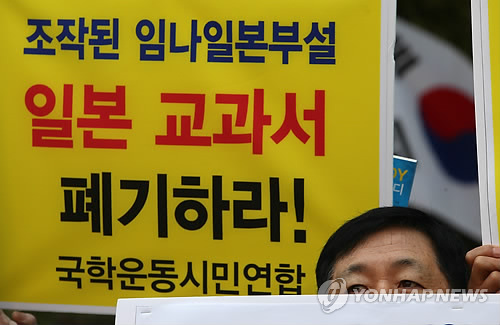

391년에 동아시아에서 벌어진 일을 기록한 신묘년조는 일본에서 임나일본부설 근거가 되기도 했고, 반대로 한국에서는 왜의 침공을 물리친 고구려 무력을 강조한 내용으로 해석해야 한다는 견해가 나오기도 했다.

이에 대해 저자는 광개토왕비가 고구려 왕가의 유래와 광개토왕의 사적, 8년 8조로 구성된 광개토왕 무훈, 무덤을 지키는 사람인 수묘인(守墓人) 목록과 수묘역(守墓役) 체제에 관한 법령 등 세 가지 내용으로 구성됐음에도 오로지 두 번째 항목의 일부인 신묘년조 진위가 국제적 논의의 대상이 됐다고 비판한다.

그는 "100년에 달하는 광개토왕비 연구사에서 비문 전체의 내용이나 구성은 계속 관심 밖에 있었다"며 "비의 건립자에게 가장 중요한 부분은 세 번째인 수묘인과 관련된 기록"이라고 꼬집는다.

그러면서 신묘년조에 대해 "고구려의 문화적 맥락에서 이 비문을 읽은 사람에게 만만치 않은 적으로 묘사된 왜는 지배공동체 내 융합과 결속을 환기하는 외부 세력"이라며 "역사적 사실과 비문 묘사에는 단절이 있기 때문에 비문에 나오는 왜의 활동은 인식론적 환원을 거쳐야 한다"고 조언한다.

저자는 고대사를 당대 사람의 인식으로 연구해야 한다고 거듭 강조한다.

그는 "역사 연구는 아무리 해도 인식 주체가 처한 현실에서 벗어나지 못하는 숙명이 있지만, 고대사는 상상 이상으로 현실의 정치 상황에 깊이 뿌리박고 있다"며 "국민국가 이야기로서의 고대사에서 해방돼야 한다"고 주장한다.

일국사(一國史) 중심 사관과 함께 저자가 극복해야 할 대상으로 지목한 것은 식민지주의다.

일본은 서양을 보편적 기준으로 삼고자 했고, 한국에 오리엔탈리즘을 이식해 두 나라의 차별화를 꾀했다고 분석한다.

특히 일본 역사학자 쓰다 소키치(津田左右吉)는 서양, 일본, 동양이라는 삼자성립을 통해 인종적 국민주의를 창출했다고 본다.

고대사와 국민국가 사이 연결고리를 끊어내려면 어떻게 해야 할까.

저자가 제시하는 해결책은 국가 간 역사 인식의 공유다.

학자들이 꾸준히 만나고 논의해야 한다는 것이다.

그렇게 하지 않으면 간극은 더 커질 수밖에 없다.

삼인. 박경희 옮김. 352쪽. 2만8천원.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[이 아침의 화가] 종교와 예술의 '본질 묻기'…이슬람 대표미술가 와일 샤키](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36553822.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)