서울역 다시서기 희망지원센터 자원봉사자들 "1년의 끝·시작을 노숙인과…모두 자립했으면"

2명씩 짝지어 건강상담…옷·신발 등 물질적 지원도

절망을 희망으로 바꾸며 노숙인 '밝은 내일' 인도

2014년 새해를 몇 시간 남기지 않은 지난달 31일 오후 7시30분 서울 동자동 서울역 광장. 맞은 편 서울스퀘어 빌딩 전광판에서 형형색색의 눈꽃송이가 날리는 것과 대조적으로 그늘진 광장 한쪽에 ‘다시서기 지원센터’ 현판이 걸린 105㎡(약 30평) 규모 베이지색 컨테이너 건물이 을씨년스럽게 서 있었다. 안으로 들어가니 피곤한 기색의 노숙인 20여명이 긴 나무의자에 걸터앉아 TV를 봤다. 사무실에선 노란 점퍼를 입은 10여명의 상담원이 노숙인에게 나눠줄 옷가지와 신발, 침낭을 챙기며 분주하게 움직였다.

서울역 광장의 ‘다시서기 센터’는 추위와의 전쟁에서 노숙인을 보호하기 위한 최전선의 야전사령부다. 1997년 성공회가 만든 다시서기센터와 지하도에 마련된 응급대피소에서 몸을 누이는 노숙인은 매일 180여명에 이른다.

오후 7시50분, 브리핑을 마친 10명의 현장상담원이 2명씩 조를 이뤄 서울역 인근·외곽, 용산역 등으로 흩어졌다. 김남훈(31), 이원석 상담원은 서울역 외곽지역으로 향했다. 사회복지학과 편입을 준비 중인 이 상담원은 “현장 경험을 쌓고 싶어 상담원에 지원했다”며 “1년 동안 일하면서 열악한 현실을 알게 돼 노숙인들이 모두 자립했으면 좋겠다”고 말했다.

거리로 나온 지 10여분 만에 코레일 서울본부 담장 앞에서 50대 노숙인 엄모씨를 만났다. 침낭 속에서 자고 있는 엄씨를 흔들어 깨운 김 상담원은 ‘아픈 데는 없는지, 식사는 했는지’를 묻고 “날씨가 많이 추워지면 꼭 센터로 오거나 노숙인위기대응콜(1600-9582)로 전화하라”는 말을 남기고 발걸음을 옮겼다.

이날 동행 취재에서 상담원들이 짧게나마 대화한 노숙인은 13명. 지하철역 바닥에서 술에 취해 쓰러져 있던 40대 이모씨를 깨워 다시서기센터에 데려다줬고, 침낭이 없는 이모씨(58)와 40대 윤모씨에겐 침낭을 줬다. 짐을 도둑맞았다고 한탄하던 허모씨(48)는 “나는 지금 입고 있는 게 있으니 필요한 사람 갖다 주라”고 점퍼를 건네기도 했다.

노숙인들은 수사기관에 말하지 못하는 범죄 피해도 상담원들에게 들려줬다. 지하철 서울역 화장실 앞에서 만난 한 노숙인은 “건장한 체격의 남성이 자기를 따라오면 돈을 벌게 해주겠다며 끌고가려 했다”며 “우리 같은 사람들을 데려가 강제로 일을 시키고 돈을 주지 않는 경우가 많아 무섭다”고 털어놨다.

밤 11시30분, 녹색 조끼를 입은 심야시간 상담원 4명이 다시서기센터에 나타났다. 심야시간 상담원들은 거리를 벗어나 자활 중인 전직 노숙인이다. 두 달 전부터 상담을 시작한 오모 상담원(56)은 “다시서기센터에서 마련해준 쪽방에 머물며 일자리를 구했고 지금은 자활근로를 통해 버는 돈으로 방세를 낸다”고 말했다. 이들은 자신의 경험을 토대로 노숙인을 돕고 있다.

2014년을 1분 남긴 밤 11시59분, 갑자기 사람들이 건물 밖으로 뛰어나갔다. 서울스퀘어 건물 벽면에 비친 숫자가 하나씩 줄어들고 새해가 시작됐다. 오 상담원은 “새해에는 다른 노숙인이 다들 건강하고 나처럼 자활에 성공했으면 좋겠다”는 말과 함께 길을 나섰다.

홍선표 기자 rickey@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 소비자가 함께 참여하는 '원더플 캠페인'](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36553957.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

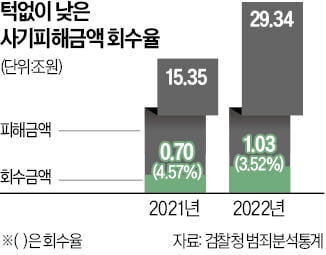

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)

![[이 아침의 화가] 종교와 예술의 '본질 묻기'…이슬람 대표미술가 와일 샤키](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36553822.3.jpg)