[책마을] 인정받지 못한 천재들, 위조의 길로 빠지다

노아 차니 지음 / 오숙은 옮김 / 학고재 / 352쪽 / 2만2000원

![[책마을] 인정받지 못한 천재들, 위조의 길로 빠지다](https://img.hankyung.com/photo/201702/AA.13349837.1.jpg)

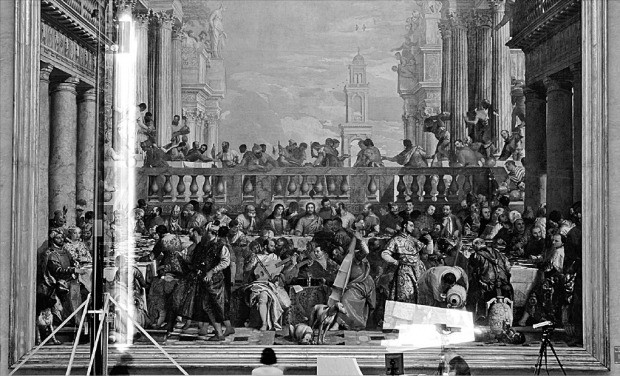

영국의 미술 범죄분야 전문가 노아 차니의 《위작의 기술》은 역사에 등장하는 수많은 미술품 위조 범죄와 위조꾼, 그들에게 속아 넘어간 감정가와 대중을 집중적으로 탐구한다. 등장 인물들은 하나같이 나르시스트다. 너무나도 자신을 사랑해서 예술을 하고, 다른 사람의 작품을 위조하고, 진짜와 가짜를 구분하지 못하고, 대담한 범죄자들을 영웅처럼 떠받든다. 저자는 자신만의 세계에 갇혀 환상을 사랑하며 사는 사람들의 군상이 미술계에 얼마나 뿌리 깊게 박혀 있는지, 진실을 환상으로 대체하려는 자들이 만든 어둠의 시장과 카르텔이 어느 정도로 크게 형성돼 있는지 냉철하게 묘사한다.

이 시대엔 도제식 교육으로 제자를 길렀기 때문에 “스승처럼 그리고 싶다”는 제자들의 욕구가 강했다. 저자는 “위조꾼의 심리적 동기는 다른 모든 범죄자의 동기만큼이나 복잡하지만 더러는 분명 유희를 위해, 도전을 위해 작품을 위조한다”며 “돈은 두 번째 동기거나, 돈에 별로 연연하지 않는 경우도 많다”고 설명했다.

이런 천재성이 자신만의 창작으로 이어진다면 좋겠지만, 세계 미술사에 자신의 이름을 남긴 화가들은 많지 않다. ‘인정받지 못한 천재들’은 자존심에 상처를 입는다. 지독히도 자신을 사랑하는 그들은 위조를 통해 스스로 천재성을 세상에 과시하고, 그를 인정하지 않은 미술계에 뭔가 통쾌한 ‘한방’을 날리려고 미술품 위조라는 어둠의 길로 들어선다.

저자는 복수심에 특히 주목한다. 미술품 위조꾼이 위조에 나서는 가장 밑바닥에 깔린 심리가 복수심이라고 본다. 요하네스 페르메이르의 위작들을 독일 나치에 팔아넘겼다가 반역죄로 재판까지 갔던 헨리쿠스 안토니우스 반 메헤렌, 1000여점이 넘는 위작을 그리며 ‘20세기 최고의 위작자’로 불렸다가 결국 1996년 로마에서 살해된 에릭 헵번, 가족 전체가 미술품 위조와 중개업에 나섰던 그린핼시 가족 위조단, 미술품 복원가에서 위조꾼이 됐다가 인기 명사까지 된 톰 키팅 등 다양한 인물이 이 장에 등장한다.

미술품 위조는 무슨 변명을 들이댄다 해도 결국 중대 범죄다. 좁게는 미술품을 산 사람들에게 사기를 치는 것이고, 넓게는 학계까지 오염시키는 행위다. 저자가 미술품 위작 문제를 해결하기 위해 제시하는 방법은 두 가지다. 첫 번째는 구매자 스스로 미술 관련 지식을 갖추고, 작품에 대한 안목을 길러야 한다는 것. 이는 미술품 중개인과 경매회사, 감정가들에게도 해당된다. 두 번째는 작품 판매와 아무런 이해관계가 없는 전문 출처조사원 제도가 있어야 한다는 것이다. 저자는 “사기극에 연루된 위작에 더 이상 독자들이 환호하지 않기를 바란다”며 “가짜라는 진실이 밝혀졌음에도 이런 작품을 중요하다고 여기는 대중의 인식이야말로 위조꾼들이 바라는 것”이라고 일갈한다.

이미아 기자 mia@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)