[STRONG KOREA] 논문만 챙기는 工大…'현장형 인재' 퇴짜 놓자 MIT가 교수로 뽑아

획일화된 교수 채용

논문 개수로만 교수 평가…산업체 경력만으론 힘들어

철강협회의 하소연

"대학에 가르칠 사람 없다…돈 낼테니 교수 뽑아달라"

기초연구 75% 현장과 괴리…세계 1등 상품도 계속 줄어

그를 채용한 것은 세계 최고 공과대학인 MIT였다. 현장경험을 인정해 그에게 연구 프로젝트를 줬고 이후 정교수로 발탁했다. 획일화된 논문 평가에 매몰된 국내 대학이 외면한 인재를 MIT가 알아본 것이다.

한국의 공대가 산업현장과 괴리된 가장 큰 원인은 논문 중심의 교수 채용과 대학 평가라는 게 전문가들의 공통된 지적이다. 공대는 기업이 필요로 하는 기술을 개발하고 인재를 길러내는 게 주 임무다. 기초과학을 연구하는 자연과학대학과 구분하는 이유다. 그런데 과학기술인용색인(SCI)에 포함된 해외 저널에 얼마나 많은 논문을 냈는지를 기준으로 교수를 뽑는다. 대학까지도 양적인 논문 수로 평가한다. 그러다 보니 ‘자연대 이중대’가 됐다는 비아냥까지 듣고 있다.

박희재 산업통상자원부 R&D전략기획단장은 “대학 국제화를 추진하면서 논문 숫자를 강조하다 보니 산업경쟁력에 큰 도움이 되지 않는 논문 작성에 정부가 막대한 예산을 쏟아부었다”며 “논문을 많이 쓰면 마치 선진국이 되는 것처럼 잘못된 방향으로 공대를 이끌었다”고 지적했다.

박영아 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장은 “1990년대 후반 정부의 대학 재정지원사업이 시작된 이후 대학들이 학교 운영비를 확보하기 위해 논문 중심의 평가지표를 만족시키는 데 집중했다”며 “획일화된 방향으로 ‘집단특성화’된 게 가장 큰 문제”라고 진단했다.

공대에 주력산업 수업 사라져

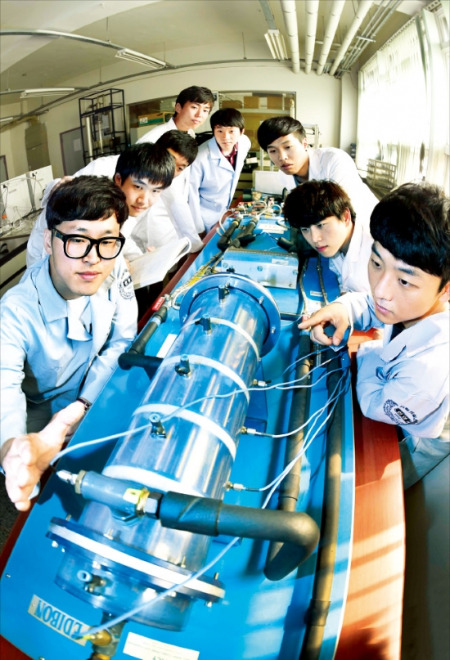

![[STRONG KOREA] 논문만 챙기는 工大…'현장형 인재' 퇴짜 놓자 MIT가 교수로 뽑아](https://img.hankyung.com/photo/201406/AA.8770210.1.jpg)

배영찬 한양대 화학공학과 교수팀과 한국경제신문이 공동 조사한 한양대 상황도 마찬가지다. 1975년과 올해 교수진을 비교한 조사에서 신소재공학부의 철강·금속 분야 교수와 기계공학부의 열역학 교수진 규모가 모두 절반으로 준 것으로 나타났다. 공대가 기업현장과 멀어지다 보니 학생들의 현장 실습 프로그램을 만드는 것도 쉽지 않아졌다.

서울대 공대의 한 학부는 지난해 현대중공업으로 실습을 나가려 했다. 하지만 학부 교수 누구도 관련 기업 사람을 모르다 보니 섭외조차 되지 않았다. 이준식 서울대 연구부총장은 “1990년대까지도 공대 교수들이 주요 기업과 정기적으로 교류했는데 이런 연결 고리가 거의 끊겨버렸다”며 “현장 실습은 물론 공대 수업 전반에 산업 현장의 변화를 제대로 반영하지 못하는 이유”라고 말했다.

논문 중심으로 교수를 선발하다 보니 대학에서 산업 현장 경험을 갖춘 교수를 찾기가 어려워졌다. 서울대 공대가 산업체 경력으로 교수를 뽑은 것은 1990년대가 마지막이다. 한양대 공대에서도 최근 10년간 산업체 경력만으로 임용된 교수는 산학협력중점 교수 2명뿐이다.

![[STRONG KOREA] 논문만 챙기는 工大…'현장형 인재' 퇴짜 놓자 MIT가 교수로 뽑아](https://img.hankyung.com/photo/201406/AA.8770209.1.jpg)

영국의 글로벌 대학평가 기관인 QS(Quacquarelli Symonds)가 최근 발표한 ‘2014 세계대학 순위’에서는 서울대가 35위, KAIST가 60위에 올랐다.

반면 독일은 하이델베르크대가 50위에 오른 게 고작이고 이스라엘 대학은 순위권에도 없다. 그렇다고 강소기업과 창업의 강국인 독일, 이스라엘의 대학 경쟁력이 떨어진다고 말하는 사람은 없다. 논문 중심의 대학 평가가 실제 산업 경쟁력과 큰 관련이 없다는 것을 보여준다.

한국의 SCI 논문 게재 편수는 1994년까지 연간 5000편을 넘지 못했지만 지난해는 5만건으로 10배가량 증가했다. 하지만 2008년부터 2012년까지 기초·원천 연구의 75%가 현장에 필요한 기술과는 거리가 먼 단순 개념검증 단계인 것으로 나타났다.

논문이 늘었지만 기업과 대학의 공동 연구도 되레 줄었다. 기업이 대학 등 외부와 공동으로 연구개발(R&D)을 하는 비중은 2002년 46%에서 2010년 기준 17%로 감소했다. 한국무역협회 국제무역연구원에 따르면 한국이 만드는 제품 중 세계 1등 상품의 숫자도 2007년 70개로 정점을 찍은 뒤 2012년에는 64개로 줄었다. 박 단장은 “공대가 기술창업 사관학교, 기업의 R&D 전진기지로 거듭나야 한국의 경쟁력도 높일 수 있다”고 강조했다.

김태훈 기자 taehun@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)