한국만 손 놓은 'SW 조기교육'

'21세기 공용어' 소프트웨어 가르쳐라…英, 초중고 '필수과목'

#2. 발트해 연안 국가인 에스토니아는 1991년 소련 해체로 독립할 당시 1인당 국내총생산(GDP)이 2000달러 안팎이었다. 그러나 작년에는 2만3000달러에 달했다. 20여년간 10배 넘게 불어난 것이다. 정보통신기술(ICT)을 국가 기간산업으로 정하고 초·중·고교에서 SW 교육을 해 인재를 길러낸 덕분이란 평가다.

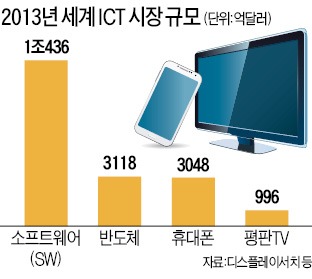

이들 나라가 SW 조기교육에 ‘올인’하는 이유는 날로 커지는 SW시장의 주도권을 잡기 위해서다. 디스플레이서치에 따르면 작년 세계 SW시장 규모는 1조436억달러로 휴대폰(3048억달러)의 3.4배, 평판TV(996억달러)의 11배에 이른다. 그러나 좋은 SW 인재를 구하긴 쉽지 않다. ICT 최강국인 미국조차 SW 인력이 모자라 인도 중국 등 아시아계 엔지니어를 수혈하고 있다. 삼성전자도 SW 인력 3만9000여명 중 절반 이상이 외국인인 것으로 알려졌다. 국내에선 SW 인재를 충분히 구하기 어렵다는 게 삼성전자의 호소다.

각국이 SW 조기교육을 강화하는 더 근본적인 이유는 창의 인재를 육성하기 위해서다. 아비 코헨 이스라엘 교육부 CS교육국장은 “SW는 ICT의 언어이기 때문에 프로그램을 짜는 과정에서 자연스럽게 논리력과 문제 해결력, 분석 능력 등을 종합적으로 기를 수 있다”고 말했다. 애플의 고 스티브 잡스를 비롯해 페이스북의 마크 저커버그, 구글의 래리 페이지와 세르게이 브린 등 글로벌 정보기술(IT) 기업 창업자들은 대부분 자유자재로 컴퓨터 프로그램을 짤 수 있는 SW엔지니어이자 SW를 공부하면서 창의성을 키운 인재란 공통점이 있다.

반면 한국의 SW 교육은 여전히 컴퓨터 사용법 수준에 머물러 있다. 1980년대 중반부터 일선 학교에 PC가 설치되면서 GW베이직 같은 프로그램 교육도 이뤄지긴 했다. 그러나 2000년대 들어 정부가 학생들의 학습 부담을 덜어준다는 명목으로 대부분 컴퓨터 교육과정을 ‘한글’(워드)과 파워포인트 등 활용 교육 위주로 바꿨다. 중·고교 선택과정인 정보(SW) 과목을 가르치는 학교 비율은 2000년대 초반 전체의 80%에서 올해 8%로 떨어졌다. 이대로 가면 한국은 SW 인력 부족뿐 아니라 창의 인재 기근에 직면하게 될 것이라고 전문가들은 지적한다.

런던=강현우/임근호 기자 hkang@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] KT, 외국인 전용 요금제 출시](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36552736.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)