[신년기획] 독일 전체 교역의 30%는 메세를 통해 이뤄진다

세계 주요전시 200개 중 150개가 독일서 열려

전시장매출 연 285억유로…고용창출만 23만명

하노버 전시장 규모는 코엑스의 13배다

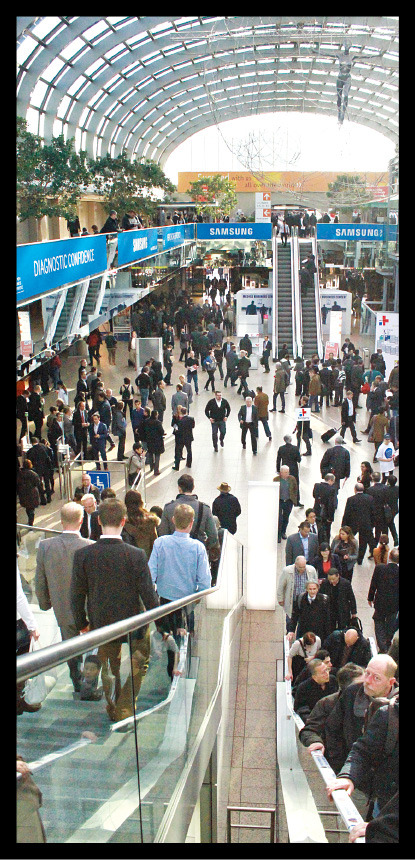

독일 전시회는 일반인이 많이 참관하는 외국의 일반 전시회와는 성격이 다르다. 관람객 대부분이 출품업체 관계자이거나 바이어들이다. 현지에서 구입하는 하루 입장료가 50유로(약 7만2000원), 4일간 입장권은 129유로(약 19만원)다. 일반인은 들어오기가 만만치 않다. 2012년 같은 장소에서 열린 인쇄기계전(Drupa)도 4일 입장료가 32만원이었다.

독일 전시회는 세계 각국의 기업과 바이어를 빨아들이는 블랙홀이다. 이곳에 가야 해당 산업의 최신 트렌드를 알 수 있다. 각국의 바이어들도 만날 수 있다.

작년 MEDICA에 참가한 한국 기업은 173개로 역대 최다였다. 하지만 부스를 얻지 못한 채 대기하는 기업이 수십 개에 이른다.

![[신년기획] 독일 전체 교역의 30%는 메세를 통해 이뤄진다](https://img.hankyung.com/photo/201401/01.8231133.1.jpg)

그는 “세계 10대 전시장 중 4개(매출 기준)가 독일에 있고 연간 독일에서 열리는 160여개 전시회에 방문하는 바이어가 1600만명(외국인 400만명)에 이른다”며 “1조9000억유로에 이르는 연간 독일 교역량의 20~30%가 메세를 통해 이뤄진다”고 설명했다. 독일 기업은 가만히 앉아 자국의 전시회에 출품하는 것만으로도 연간 최대 5700억유로 규모의 거래를 창출한다는 의미다.

하노버전시장 면적은 46만여㎡로 코엑스(3만6000㎡)의 약 13배에 달한다. 프랑크푸르트전시장이 32만여㎡, 쾰른전시장 28만여㎡, 뒤셀도르프전시장은 26만여㎡에 달한다. 이 밖에 뮌헨·베를린·뉘른베르크전시장도 15만~16만㎡에 달해 코엑스의 4배가 넘는다.

전시장만 크다고 해서 경쟁력이 있는 게 아니다. 뒤셀도르프에서 만난 박정미 라인메쎄 사장은 “세계적인 전시회 200여개 중 독일에서 열리는 전시회가 150개로 3분의 2가 넘는다”고 소개했다. 라인메쎄는 메세뒤셀도르프와 쾰른메세 한국대표부다.

메세의 기원은 1240년 프리드리히 2세가 박람회를 허용하면서 시작됐다는 게 일반적인 견해다. 역사가 800년에 육박한다.

하지만 근대적인 의미의 메세는 2차 세계대전 후 본격적으로 시작됐다. 각 지방이 경제 부흥을 위해 전시장을 만들고 전시회를 열었다. 안드레아스 그루호우 도이치메세 해외담당 사장은 “2차 세계대전 이후 침체됐던 독일 경제를 살려낸 것은 전시산업”이라고 말했다.

이들은 철저한 준비로도 유명하다. 메세뒤셀도르프는 100여개국의 산업 동향을 파악하고 기업 및 바이어들을 연구한다. 이런 치밀한 노력과 오랜 경험에서 나오는 노하우를 결합해 출품 기업과 참관객의 요구를 더 만족시키는 전문 전시회를 만들고 있는 것이다.

전시장도 과학적이다. 전시장 천장에 설치된 호이스트 크레인을 이용해 초대형 기계를 운반·설치할 수 있다. 뒤셀도르프 전시장의 각 홀 지하 공간에는 전시홀 지층과 같이 대형 공간에 파트별 제어 계측 시설이 설치돼 있다. 이를 위해 전시장 측은 해마다 번 돈의 상당 부분을 첨단화 현대화에 쏟아붓는다. 끊임없는 재투자를 통해 전시 업체에 대한 서비스를 강화하는 것이다.

뒤셀도르프=김낙훈 중기전문기자 nhk@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 한화그룹, 11번째 ‘태양의 숲’ 조성](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36554257.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)