한국인이 이웃 강대국 중국·일본을 만만하게 보는 이유는

중국 첫 한반도 공격한 수나라…고구려와 3번 전쟁 모두 참패…당나라도 고구려 침공 실패

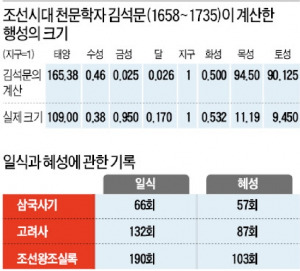

삼국시대 일식 관측 기록…과학기술 중국에 앞서…지동설도 조선시대에 등장

조선 '실험·관측' 부족 탓…서양에 200년가량 뒤쳐져…'과학 강국' 잠재력은 충분

연세대 경영대학 최고경영자과정(AMP) 봄학기 열네 번째 시간. ‘우리 역사와 과학’ 강의를 맡은 허성도 서울대 중어중문학과 교수는 “한국인이 중국이나 일본을 만만하게 보는 이유를 분석해보자”며 이처럼 강의를 시작했다.

○300만명으로 4000만명에 맞선 고구려

중국이 처음 한반도를 공격한 것은 수나라의 초대 황제인 문제(재위 581~604) 시절이다. 당시 중국을 통일한 수나라는 고구려에게 ‘군신(임금과 신하)의 예’를 갖추라고 요구했지만 거절당했다.

당시 돌궐 같은 다른 소수민족들은 수 문제가 있던 장안까지 와서 예물을 바쳤다. 고구려 영양왕이 이를 거부하자 문제는 지금의 베이징 지역인 탁군까지만 오면 자기가 가겠노라고 했다. 영양왕은 이마저도 거절하고는 선제 공격에 나섰다. 당시 수의 인구는 4000만명, 고구려는 300만명 정도였다. 영양왕은 신의주 서쪽 수나라의 병참기지가 있던 요서(遼西) 지방을 공략해 전쟁 물자들을 모조리 불태웠다.

“수 문제는 30만의 군대를 이끌고 고구려를 공격했지만 대패하고 돌아갔습니다. 중국 역사 기록에는 왜 졌는지 내용이 별로 없습니다. 다만 질병이 돌았다, 자연 재해 때문이다 정도만 있을 뿐입니다. 저는 고구려가 잘 싸워서 이겼다고 생각합니다. 300만명의 고구려가 4000만명의 수나라에 먼저 싸움을 걸었다는 건 그만큼 자신이 있었던 것입니다. 문제는 죽으면서 아들 양제에게 고구려는 공격하지 말라고 했다고 합니다.”

그러나 양제는 611년 113만 대군에 병참 인력 100만명 등 213만명을 이끌고 고구려를 공격한다. 대패하고 2700명만 살아 돌아갔다. 양제는 신하들의 반대를 무릅쓰고 613년에 다시 고구려 전쟁을 일으켰다. 30만명을 동원했지만 역시 참패했다. 수나라는 무리한 고구려 원정 탓에 결국 멸망한다.

“수나라에 이어 중국을 통일한 당나라의 2대 황제인 태종도 신하들의 반대를 물리치고 고구려 침공에 나섰죠. 역시 실패합니다. 이런 경험이 쌓여서 우리 민족이 중국을 두려워하지 않게 됐다고 생각합니다. 일본이 일으킨 임진왜란도 결국 승리로 마무리했죠. 제가 이 내용으로 강의를 시작한 건 우리가 우리 자신을 너무 경시하는 것 아닌가 해서입니다. 다음은 과학 부분을 살펴보겠습니다.”

○중국보다 정확했던 일식의 기록

삼국사기에는 일식(日蝕)에 관한 기록이 66회 나온다. 고려사에는 132회, 조선왕조실록에는 190회 나온다. 혜성은 삼국사기 57회, 고려사 87회, 조선 103회의 기록을 찾아볼 수 있다. 흑점에 관해선 고려사에 34회의 관측 기록이 등장한다.

“일식을 관측하는 것은 왕조의 운명에 중요한 역할을 했습니다. 일식을 제대로 예측하면 별 탈이 없었죠. 하지만 예측하지 못한 일식이 나타나면 흉조가 든다고 생각해 백성이 동요했습니다. 일식을 제대로 예측하려면 몇 가지 조건이 필요합니다. 우선 문자가 있어야 하고 정확한 달력도 있어야 합니다. 이전의 기록도 갖고 있어야 합니다. 또 수학적인 기반도 갖춰야 합니다.”

일제 강점기였던 1926년 일본의 역사가 이이지마 다다오는 삼국사기의 일식 기록을 김부식이 중국의 기록을 베낀 것이라고 주장했다. 일식의 기록은 이처럼 당시의 과학 역량을 보여주는 척도이기 때문이다.

“이이지마의 학설이 한때 우리 역사학계에서 정설로 받아들여지기도 했습니다. 삼국사기를 사대주의적이라고 폄하하는 학자들도 있던 데다 역사가들이 과학을 잘 몰라서 반박을 못했던 겁니다. 이이지마의 학설을 처음으로 반박한 이는 김영훈 한양대 교수로 수학자였습니다.”

김 교수가 제시한 근거는 우선 중국의 역사서에 나와있지 않은 일식이 삼국사기에 기록(신라 점해왕 10년)돼 있다는 점이다. 또 일식이 있어야 하지만 없었다는 기록도 발견했다. 애장왕 2년의 일이다. 당시 천문관은 ‘일식이 당연히 있어야 하는데 없었다’고 했다.

“이 기록은 일식 관측을 위해 노력했다는 증거입니다. 게다가 현대 과학으로 다시 계산해보니 그날 실제로 일식이 있었던 것으로 증명됐습니다. 관측을 제대로 못했을 뿐인 겁니다. 중국의 역사서인 후한서(後漢書)에는 ‘일식이 있었다. 그러나 사관은 보지 못하고 고구려에서 들었다’는 내용도 있습니다. 이런 근거들이 역사학자가 아니라 수학자에 의해 제시됐다는 건 안타까운 일입니다. 국내에 과학사 교수는 전국 대학들을 통틀어 다섯 명도 되지 않습니다.”

○1697년 지동설 등장

“조선시대에 김석문(1658~1735)이라는 학자가 있었습니다. 양반집 자제였지만 과거에 뜻이 없고 혼자 공부만 했던 사람입니다. 수많은 서양의 책을 접하면서 영향을 받아 ‘역학도해(易學圖解)’라는 책을 썼습니다. 태양을 중심으로 지구가 돌고 지구 주위를 달이 돈다는 내용이 있습니다. ‘지구는 둥글다’, ‘지구는 남극과 북극을 축으로 1년에 366회전한다’는 주장도 담겨 있습니다. 역학도해가 나온 해는 1697년입니다. 갈릴레이의 지동설이 담긴 책은 1767년에 출판됐습니다. 당시 선교사들이 조선에 가져온 책 중에는 코페르니쿠스의 지동설을 부정하는 오위력지가 있었습니다. 김석문은 이 책을 보면서 ‘나와 같은 생각을 하는 이가 100년 전 서양에 있었구나’라며 눈물을 흘렸다고 합니다.”

홍대용(1731~1783)은 김석문의 역학도해를 읽고 지구 자전설(自轉說)을 발전시켰다. 그의 책 의산문답(山問答)에는 ‘지구는 하루에 한 번 돈다. 지구의 둘레는 9만리, 하루는 12시간이다. 9만리의 지구가 12시간에 맞춰 움직이고 보면 그 속도는 포탄보다도 빠르다’는 내용이 등장한다.

“홍대용은 지구가 구체라면 자전할 수밖에 없다고 주장했습니다. 이는 당시까지 지구가 사각형이라고 생각했던 당시 사람들의 개념을 뒤엎은 것입니다. 또 우주는 무한히 넓기 때문에 위아래 개념이 없고 따라서 ‘떨어진다’는 개념은 지구상에서만 의미가 있다고 분석했습니다. 떨어진다는 개념을 지구 상공에서 땅위로 이동하는 것으로 봤습니다. 또 지구가 자전하면서 지구를 둘러싼 대기도 같이 돌기 때문에 지구상의 사람이나 사물이 튕겨나가지 않는다고 설명했습니다. 홍대용은 ‘큰 물체가 작은 물체를 끌어당긴다’는 만유인력의 법칙도 일부 썼습니다.”

○‘실험과 관측’이 부족했던 조선의 과학

지동설과 자전설이 서양과 비슷한 시기에 등장했음에도 한국의 과학은 왜 더 발전하지 못했을까. 허 교수는 ‘관측과 실험’에 그 이유가 있다고 분석했다. 아인슈타인은 “근대 과학의 발전은 갈릴레이부터”라고 주장했다. 지동설을 먼저 주장한 것은 코페르니쿠스지만 실험과 관측을 통해 증명한 것은 갈릴레이이기 때문이다.

“우리는 실험과 관측에서 막혔습니다. 계속 사유와 관념에 머물러 있었습니다. 그 이유는 자본주의와 시장경제였습니다. 서양에서 망원경이 발전한 이유는 좋은 망원경을 만들어낼수록 돈을 많이 벌 수 있었기 때문입니다. 옛날 과학자들은 돈을 벌지 못하고 가산을 쓰기만 했습니다. 고려청자 기술이 이어지지 못한 것도 장인들이 돈을 벌지 못했기 때문입니다. 국가에서 돈을 벌게 해주기는커녕 중국에 공물 보내야 한다고 빨리 만들라고 재촉하기만 했죠. 그러니 비법을 자식에게 전수해줄 필요가 없었습니다.

둘째는 부호의 지원입니다. 서양의 과학자들은 귀족 집안에서 공부했습니다. 한국의 귀족들은 과학자를 키우지 않았습니다. 그래도 1800년대까지 조선의 과학은 상당한 수준이었습니다. 서양에 뒤처진 것은 200년가량밖에 되지 않습니다. 잠재력이 있는 만큼 다시 노력하면 세계 정상의 과학 강국이 될 수 있을 것입니다.”

강현우 기자 hkang@hankyung.com

강의 = 허성도 <서울대 중어중문학과 교수>

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)