정규직 전환 1단계 공공기관들, 임금체계 손도 못 댔는데…

公기관 호봉제 그대로 둔 채

지자체 출연기관 등 600곳

6월부터 본격 전환 시작

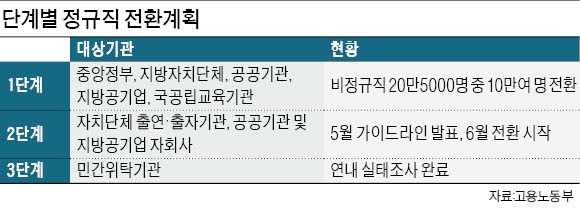

2단계 전환은 1단계보다 범위가 넓어진다. 1단계 대상은 중앙정부, 공공기관 등 852개 기관이었다. 2단계는 자치단체 출자·출연기관, 공공기관 및 지방공기업의 자회사 등 600곳이다. 이곳의 비정규직은 1만6000명 수준이다. 사무보조(3200명) 연구보조(1600명) 등 주로 기간제 근로자가 많다.

학계와 연구기관 등에선 정부가 1단계 전환 과정에서 나온 다양한 문제를 해결하지 않은 상태에서 무리하게 2단계 전환에 나선다는 비판을 내놓고 있다. 임금체계가 대표적이다. 고용부는 정규직 전환 과정에서 공공기관들이 대규모 예산을 쏟아부어야 할 것이라는 우려가 제기되자 직무급제를 해답으로 내놨다. 전환 대상자는 기존 호봉제 대신 직무급을 적용하는 만큼 인건비 부담이 크게 늘지 않을 것이라는 논리다. 하지만 이미 정규직 전환을 마친 대다수 기관이 노동계 반발을 의식해 기존 호봉제를 유지하고 있다. 한 지방자치단체 관계자는 “작년 말 청소 용역을 정규직으로 전환하면서 모두 기존 호봉제에 맞춰 임금을 지급하고 있다”며 “대다수 지자체가 비슷한 상황”이라고 했다.

일부 공공기관은 정규직 전환 과정에서 소외된 비정규직들이 반발하면서 업무 차질을 빚기도 했다. 직무급 설계에 참여한 한 전문가는 “공공부문의 임금체계와 직무체계, 복리 후생 제도 등을 제대로 손보지 않은 상황에서 계속 정규직 전환자만 늘렸다간 혼란이 지속되고 기관들의 재정 부담도 가중될 것”이라고 말했다.

심은지 기자 summit@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[신간] 나무 내음을 맡는 열세 가지 방법](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36534703.3.jpg)