베이징 대사관 지원자 0명… 외면받는 '외교부 차이나스쿨'

서기관급 아무도 지원 안해

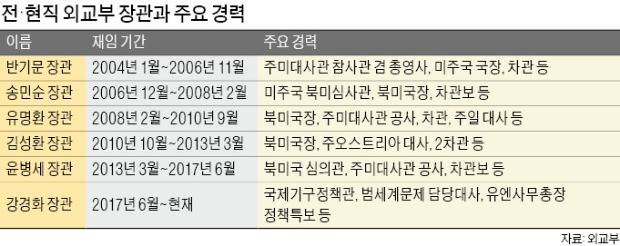

역대 장·차관 대부분 미국통

동북아국장은 일본통 일색

중국통은 인사때도 '불이익'

전문가 "중국 전담조직 신설 등

외교부 조직 개편 서둘러야"

◆중국 근무 기피하는 젊은 외교관

11일 외교부에 따르면 오는 8월 재외공관 인사를 앞두고 최근 서기관급 이하 직원들을 대상으로 근무 희망 공관 조사를 벌였으나 중국 베이징 대사관 신청자는 한 명도 없었던 것으로 파악됐다. 베이징 지원자가 한 명도 없는 것은 외교부 출범 이후 처음 있는 일이다. 외교부는 12일까지 2차 조사를 할 예정이다. 이때도 지원자가 없다면 임의로 누군가를 강제로 지정할 수밖에 없다.

외교부 내에서는 “터질 것이 터졌다”는 분위기다. 그동안 외교부 본부를 포함한 재외공관의 중국 관련 부서 근무 기피 현상이 어제오늘 일은 아니지만 더 이상 방치할 수 없는 수준에 이르렀다는 우려다.

게다가 인사순환 근무에서도 중국은 불이익을 받고 있다는 지적이 있다. 외교관들은 재외공관 근무 시 미국 등 선호 공관과 아프리카 등 비선호 공관을 번갈아가며 근무하게 된다. 워싱턴의 주미대사관이나 뉴욕의 유엔대표부에서 근무했다면 다음에는 아프리카 지역 공관에 나가는 구조다. 하지만 중국은 선진국으로 분류돼 베이징에서 근무하면 미국이나 유럽지역 근무에서 배제된다. 한 외교부 당국자는 “베이징은 미세먼지 때문에 생활 환경이 나쁘고 자녀 교육비도 감당하기 어려워 지원자가 없는 게 당연하다”고 말했다.

◆중국局 신설도 사실상 무산

차이나 스쿨 출신들은 승진 기회를 잡기도 쉽지 않다. 중국 업무 소관부서인 동북아국의 국장직은 ‘재팬 스쿨’로 불리는 일본통이 독식해오다시피 했다. 동북아국은 일본을 담당하는 동북아1과와 중국을 담당하는 동북아2과가 있는데 대부분 일본 라인이 국장직을 맡았다. 1993년 한·중 수교 이후 중국통이 동북아국장을 맡은 것은 신정승·김하중 전 주중대사, 정상기 현 국립외교원 중국연구센터 소장, 박준용 현 샌프란시스코 총영사 등 극소수다. 현 동북아국장도 직전 동북아국 심의관을 지낸 일본통이다.

장·차관급 이상 고위급 인선에서는 이런 현상이 더 확연히 드러난다. 외교부 장·차관을 비롯해 청와대 외교안보 인선에서도 중국통은 거의 찾아볼 수 없다. 강경화 외교부 장관은 유엔에서 근무한 다자통, 조현 제2차관도 다자통이다. 임성남 제1차관은 2009년 7월∼2011년 10월 주중대사관 공사로 근무한 적이 있지만 미국통으로 분류된다. 청와대 국가안보실의 정의용 외교안보실장, 이상철 제1차장, 남관표 2차장 모두 중국 관련 업무 경험은 전무하다. 이른바 ‘워싱턴 스쿨’로 불리는 외교부 핵심 엘리트층이 고위직을 싹쓸이하고 있다.

지난해 사드 사태 이후 한·중 관계가 경색되면서 대중국 외교 활성화를 위해 외교부 내 중국국 신설 논의가 제기되기도 했으나 사실상 물 건너갔다. 문재인 정부는 지난해 인수위원회격인 국정기획자문위에서 외교부에 중국국을 신설하는 문제를 논의했지만 최근 외교부 동북아국에 중국 담당 인력을 한 명 늘리기로 하는 데 그쳤다.

전문가들은 시대 흐름에 맞춰 외교부의 조직 개편이 필요하다고 지적한다. 한 외교 소식통은 “현재 외교부 조직 형태는 한·미 관계, 북핵 문제 위주로만 치우친 면이 있다”며 “중국이 주요 2개국(G2)으로 부상한 데다 한·중 간 복잡한 외교 현안이 늘어난 만큼 중국을 전담하는 조직 신설이 필요하다”고 말했다.

김채연 기자 why29@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[이 아침의 바이올리니스트] 베를린 슈타츠카펠레 동양인 최초 종신악장](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36535699.3.jpg)