랜선 콘서트·VR 팬미팅…엔터산업이 'IT 플랫폼' 꿈의 무대로

네이버+빅히트, 엔씨소프트+CJ ENM

IT기업들 앞다퉈 K팝 콘텐츠기업 투자

팬데믹 위기가 '다른 차원의 산업' 도약 기회

빅히트 등 '4대 엔터사' 시가총액 10조 돌파

지난해 주요 엔터사의 매출과 영업이익은 코로나19에도 불구하고 급증한 것으로 관측된다. 이베스트투자증권은 최근 빅히트, SM, JYP, YG 등 4개 엔터사의 합산 매출이 6231억원으로 전년 동기 대비 110.3% 늘었고, 영업이익(661억원)은 93.3% 증가한 것으로 추산했다. 2일 종가 기준 이들 회사의 시가총액은 △빅히트 8조2825억원 △JYP 1조2105억원 △YG 8747억원 △SM 7364억원으로 총 10조원을 넘어섰다.

엔터사들이 지난해 ‘역대급 실적’을 거둔 건 코로나19의 위기 상황에 음반 집중 발매 및 온라인 공연 전환으로 대응한 결과다. BTS가 대표적이다. BTS는 지난해 국내에서 싱글·정규 포함 앨범 3장을, 일본에선 정규 앨범 1장을 내는 등 앨범 출시 빈도를 예년보다 두 배 늘렸다. 유료 온라인 콘서트도 대성공을 거뒀다. 지난해 6월 ‘방방콘’은 전 세계 75만 명이, 10월 ‘맵 오브더 솔 원’은 99만3000명이 봤다. 특히 엔터산업 주 소비자인 젊은 층을 노려 가상현실 등 신기술을 적극 도입한 게 주효했다는 평가다. 지난해 9월 블랙핑크가 가상현실 앱 ‘제페토’에서 연 가상 팬사인회, 지난달 27일 통합한 네이버의 브이라이브·빅히트의 위버스 등 팬 커뮤니티 플랫폼이 대표적이다. SM은 지난해 5월 전 세계 12만 명이 본 슈퍼주니어의 온라인 콘서트 ‘비욘드 라이브’에서 멤버 최시원을 12m 크기의 혼합현실(MR) 이미지로 깜짝 등장시켜 이목을 끌었다.

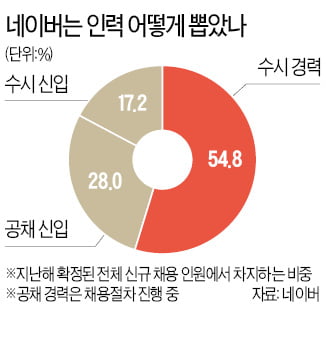

엔터산업의 수익 모델이 다양하게 창출되자 국내 IT 기업들은 적극적으로 K팝 관련 투자에 가세하고 있다. 지금까지는 위버스와 브이라이브 통합을 통해 BTS, 블랙핑크 등 주요 아티스트 대다수를 확보한 네이버가 K팝 플랫폼 경쟁에서 압도적으로 유리한 고지를 점하는 모양새다. 후발 IT 기업들은 인공지능(AI) 등 자사가 보유한 기술을 총동원해 네이버를 추격한다는 계획이다. 엔씨소프트는 지난달 K팝 플랫폼 ‘유니버스’를 출시하고 기존 게임 개발에 썼던 AI 기술을 활용해 실제 연예인과 통화하는 것 같은 ‘프라이빗 콜’ 기능을 제공한다고 발표했다. 연내 CJ ENM과 협력해 관련 합작법인도 설립한다. 게임 운영 노하우를 살려 앨범 구매 등 다양한 팬덤 활동을 인증하면 오프라인 팬미팅 참여권 등으로 보상하는 방식도 도입할 계획이다. 반면 카카오는 K팝 유통보다 웹소설과 웹툰 등 콘텐츠 생산을 포함한 수직계열화를 추구한다.

투자은행(IB)업계 관계자는 “엔터산업의 체질이 플랫폼 산업과 비슷하게 변하면서 산업 자체의 가치가 급격히 오르고 있다”며 “자율주행차 기술로 차 안에서 볼 수 있는 엔터 콘텐츠 수요가 늘고, AI로 맞춤형 아이돌을 만들 수 있게 되는 등 엔터산업의 가능성이 무궁무진하다”고 내다봤다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)