마법 같은 테크놀로지로 펼치는 '기억의 지형도'

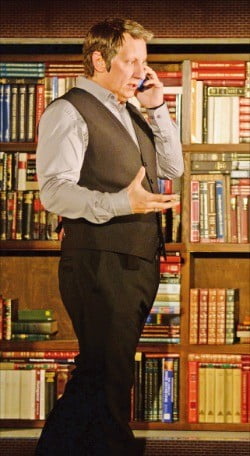

‘현대 연극의 대가’로 불리는 캐나다 출신 연출가 로베르 르파주가 오는 29일부터 다음달 2일까지 서울 역삼동 LG아트센터에서 공연하는 1인극 ‘887’의 한 장면이다. 르파주는 연출뿐 아니라 배우로서 무대에 선다. 그는 다양한 영상기법을 활용해 공간의 경계를 허물어 왔다. ‘887’에서도 마법 같은 테크놀로지를 활용해 ‘기억’의 지형도를 펼쳐 보인다.

그는 그동안 연출작인 ‘달의 저편’(2003년, 2018년), ‘안데르센 프로젝트’(2007년), ‘바늘과 아편’(2015년) 등을 국내 무대에 올렸다. 직접 내한하는 것은 2007년 ‘안데르센 프로젝트’ 이후 12년 만이다.

작품은 르파주의 자전적인 이야기를 담고 있다. ‘887’은 르파주가 어린 시절을 보냈던 퀘벡 시티 머레이가 887번지를 의미한다. 르파주는 기억력을 높이기 위해 고대 그리스에서 활용된 ‘기억의 궁전’ 기법을 활용한다. 이 과정에서 어릴 때 택시를 몰던 아버지, 어머니와 4명의 아이, 치매를 앓던 할머니, 친구들 등을 기억해낸다. 1960년대 퀘벡에서 일어난 ‘조용한 혁명(Quiet Revolution)’의 물결 속에 정치적, 사회적 변혁을 겪은 퀘벡의 역사도 담는다.

이번 작품에선 무대 위에서 여러 공간으로 변신하는 세트를 적극 활용한다. 아기자기한 미니어처 틈을 바라보는 르파주의 얼굴도 크게 확대된다. 낡은 상자 속에 묵혀 있던 옛날 사진과 신문의 이미지도 펼쳐진다.

‘기억’을 소재로 하는 만큼 수많은 이야기와 사건을 대사로 쏟아낸다. ‘천재 연출가’ 르파주가 무대에서 이를 얼마나 자연스럽고 촘촘하게 표현해 낼지 관심을 모은다. 르파주는 “기억이란 주제는 언제나 연극과 밀접하게 연관돼 있다”며 “아마도 연극이 ‘집단 기억’을 가장 잘 담아내는 표현의 형식이기 때문일 것”이라고 말했다. 이어 “이번 작품은 사춘기 이전, 즉 정치적인 것과 시적인 것이 종종 융합되는 그 시절로 떠나는 여정이 될 것”이라고 소개했다.

김희경 기자 hkkim@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["선택권이 없어요"…'범죄도시4' 스크린 독점한 까닭은 [김예랑의 무비인사이드]](https://img.hankyung.com/photo/202404/ZN.36512457.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[아동신간] 행복을 위한 메르헨](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36542920.3.jpg)