'건강 염려증' 걸린 한국인

2018 보건통계

한국, 의사수 가장 적지만

외래진료는 가장 많이 받아

자살률도 여전히 세계 최고

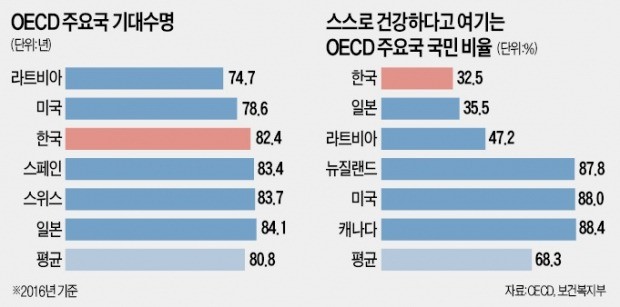

한국인 암 사망률은 인구 10만 명당 168.4명으로, 멕시코 터키에 이어 세 번째로 낮았다. 허혈성심장질환 사망률도 인구 10만 명당 37.1명으로 일본 다음으로 낮았다. 과체중·비만인구 비율은 34.5%에 불과해 OECD 평균(58.1%)을 크게 밑돌았다. 술 담배 소비량은 OECD 평균과 비슷한 수준이었다. 이처럼 건강 상태가 좋지만 자신이 건강하다고 생각하는 비율은 32.5%로 OECD 국가 중 가장 낮았다. 캐나다(88.4%), 미국(88.0%)은 국민 10명 중 9명이 건강하다고 생각했다. 우리나라 국민이 다른 나라 국민보다 건강에 대해 과도하게 걱정하는 경향을 보이는 셈이다.

한국인들의 정신건강도 낙제점이었다. 자살 사망률은 인구 10만 명당 25.8명으로 OECD 국가 중 가장 높았다. 평균(11.6명)의 두 배를 웃돌 정도였다. 그러나 우울증 등 정신질환 치료를 위한 항우울제 소비량은 OECD 평균의 3분에 1에 그쳤다.

한국은 입원 병상과 자기공명영상(MRI) 컴퓨터단층촬영(CT) 등 의료장비가 OECD 평균보다 많았다. 인구 1000명당 의사 수는 2.3명으로 OECD 국가 중 가장 적었지만 국민 1인당 외래진료 횟수는 연간 17회로 OECD 국가 중 가장 많았다. 반면 의료비 지출은 적었다. 국민 1인당 경상의료비는 지난해 2897달러로, OECD 평균인 4069달러보다 낮았다. OECD는 매년 회원국의 건강 요인, 건강 상태, 보건의료 이용, 보건의료자원, 의약품 판매·소비 등을 분석한 통계를 발표하고 있다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)