'테이퍼링 불확실성' 지운 美 증시…이젠 '금리인상 시점'에 촉각

(5) 망망대해서 투자처 찾는 법

S&P500·나스닥 연일 최고치

"연내 자산매입 속도 줄인다"면서

"고용 지켜봐야" 일정 제시 안해

"기준금리 인상은 먼 얘기" 강조

"인플레 일시적" 기존시각 유지

Fed 매파 "내년말 금리 올려야"

“금리 인상 멀다”…축포 쏜 나스닥

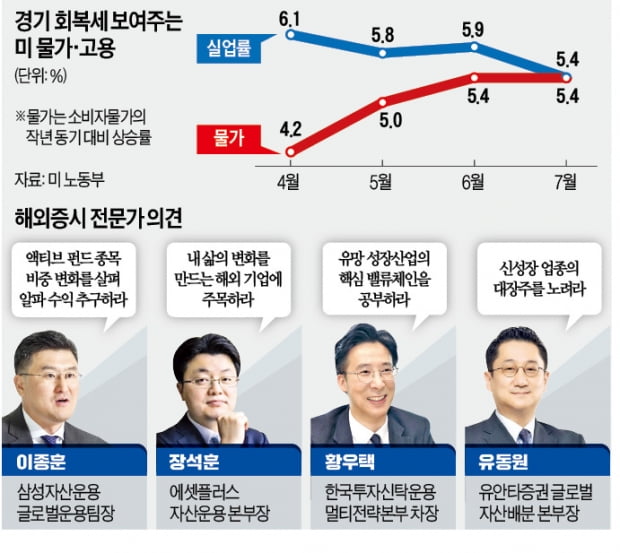

파월 의장은 지난 27일 화상 연설을 통해 “월 1200억달러인 자산 매입 속도를 올해부터 줄여나가는 게 적절할 수 있다”면서도 일정표를 제시하진 않았다. 또 “고용과 코로나19 델타 변이 바이러스의 확산 추이를 지켜봐야 한다”며 상황에 따라 테이퍼링 시점을 늦출 수 있음을 시사했다.증시를 끌어올린 건 금리 관련 발언이었다. 그는 “테이퍼링에 나서더라도 금리 인상 신호로 보면 안 된다”고 선을 그었다. 기준금리 인상 조건이 테이퍼링과 다른 데다 훨씬 엄격한 과정을 거치게 될 것이란 얘기다.

Fed는 지난해 3월 기준금리를 제로 수준으로 낮춘 데 이어 같은해 6월부터 매달 국채와 주택저당증권(MBS)을 매입해 시장에 유동성을 공급해왔다. 물가와 고용 수준이 목표치를 향한 ‘상당한 추가 진전’을 이루면 테이퍼링에 나서고, 목표를 실제 달성하면 금리를 올릴 수 있다는 게 Fed 입장이었다. 목표는 장기 평균 2%를 완만하게 초과하는 물가와 최대 고용(실업률 3.5~4.0%)이다.

파월 의장은 다만 “완전 고용에 도달하기 위해선 갈 길이 멀다”며 금리 인상 시점이 가깝지 않다고 강조했다. 인플레이션 우려에 대해서도 ‘일시적 급등세’란 기존 시각을 유지했다. 그는 “물가가 장기 관점에서 2%에 도달한 것인지는 시간이 말해줄 것”이라고 했다.

Fed가 주시하는 물가는 소비자물가(CPI)가 아닌, 개인소비지출(PCE) 근원 가격지수다. 이 지수의 상승률은 올 4월부터 3.0%(전년 동기 대비)를 돌파했다. 특히 지난달엔 3.6% 올라 1991년 5월 이후 30년 만에 최고치를 기록했다.

파월 의장은 “경제 재개의 영향을 받은 중고자동차 등 특정 상품과 서비스 때문에 물가가 뛰었다”며 팬데믹(전염병 대유행)이 사라지면 다시 완화될 것으로 봤다. 물가를 이유로 섣불리 금리 인상 카드를 쓸 수 없다는 의미로 해석됐다.

파월의 발언 후 뉴욕증시의 다우지수는 전날보다 0.69% 상승한 35,455.80, S&P500지수는 0.88% 뛴 4509.37, 나스닥지수는 1.23% 오른 15,129.50으로 마감했다. S&P500이 4500을 돌파한 건 이번이 처음이다. 나스닥지수도 최고 기록을 다시 썼다.

매파들은 “내년 말 금리 올려야”

파월 의장이 조기 긴축 가능성을 일축했지만 시장의 관심은 기준금리 인상으로 빠르게 이동하고 있다. Fed 내 일부 인사는 내년 말 금리 인상 필요성을 제기하며 매파적 시각을 나타냈다.통화정책 회의인 연방공개시장위원회(FOMC)에 참석하는 래피얼 보스틱 애틀랜타연방은행 총재는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 “테이퍼링을 10월에 시작하는 게 합리적”이라며 “내년 말 첫 금리 인상이 예상된다”고 말했다. ‘2023년 두 차례 인상’을 예고했던 지난 6월의 Fed 점도표보다 앞당긴 전망이다. 또 테이퍼링을 일단 시작하면 속도감 있게 진행해야 하며, 내년 1분기 종료하는 데 반대하지 않는다고 했다. 그의 말대로 6개월 만에 테이퍼링을 끝내려면 매달 200억달러씩 채권 매입액을 줄여나가야 한다. 테이퍼링 이후엔 금리 인상을 논의하는 게 자연스러운 수순이다. 패트릭 하커 필라델피아연방은행 총재도 “내년 말이나 2023년 초 금리를 올리기 시작할 것”이라고 내다봤다.

다만 시장에선 금리 인상이 더 천천히 이뤄질 것이란 데 무게를 두고 있다. 투자은행 뱅크오브아메리카는 이날 벤치마크로 쓰이는 10년 만기 국채 금리의 올해 말 전망치를 종전 연 2.0%에서 1.55%로 하향 조정했다.

뉴욕=조재길 특파원 road@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)