"화성·목성 사이에 우주 식민지"…한국 기술은 걸음마 [여기는 논설실]

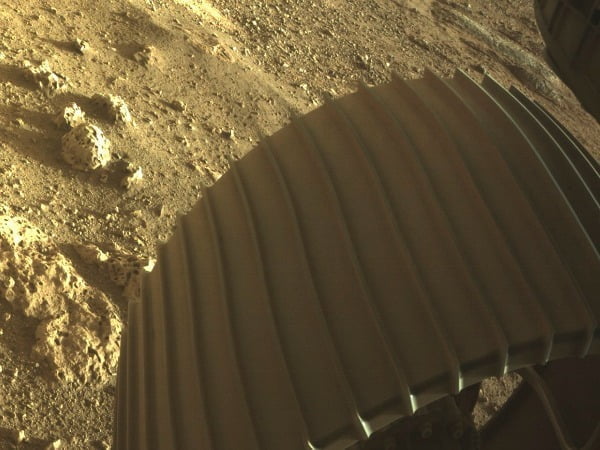

미국의 화성 탐사 로버 퍼시비어런스가 지난 18일 화성에 착륙하면서 찍은 사진을 지구로 보내왔다. 미국 항공우주국(NASA)은 기자회견에서 “이 사진은 우리가 본 적이 없는 것”이라며 “아폴로 11호 우주비행사 버즈 올드린이 달에 남긴 발자국 사진, 보이저 1호가 찍은 토성 사진, ‘창조의 기둥’으로 불리는 허블 망원경의 독수리 성운 사진과 함께 인류의 우주 탐사 역사를 보여주는 상징”이라고 설명했다.

퍼시비어런스는 앞으로 화성의 1년에 해당하는 687일간 각종 임무를 수행한다. 첫 번째 임무는 화성에 존재했을지 모르는 생명체의 흔적을 찾는 것이다. 인간의 화성 거주에 대비해 지하 10m까지 투시하는 레이더로 우주 기지를 세울 지하 공간을 탐색하고, 대기 중 이산화탄소로 산소를 만드는 실험도 진행한다. 우주인에게 식수와 연료를 제공할 물을 탐색하는 것 또한 주요 임무다.

화성 탐사에 나선 국가는 미국만이 아니다. 지난 10일 화성 궤도에 진입한 아랍에미리트(UAE)의 아말호, 중국의 톈원 1호를 비롯해 유럽과 인도 탐사선 등이 화성 주변을 돌고 있다. 최근에는 화성을 넘어 더 먼 우주로 관심의 폭이 넓어지고 있다. 그 중에서도 화성과 목성 사이의 광활한 ‘소행성 벨트’가 과학자들의 주목을 받고 있다. 이 영역에서 가장 덩치가 큰 소행성은 세레스다. 지름 약 900㎞로 달(3476㎞)의 4분의 1 크기, 소행성 벨트 전체 질량의 30%를 차지한다.

이 같은 소행성에 일찍부터 관심을 기울인 나라는 일본이다. 2014년 발사한 ‘하야부사 2호’는 지난해 말 지구에서 3억4000만㎞ 떨어진 소행성 ‘류구(Ryugu)’의 흙 0.1g을 채취해 지구로 보냈다. 하야부사 2호는 앞으로 11년 동안 100억㎞를 더 비행하면서 ‘우주의 속살’을 하나씩 보여줄 계획이다.

이달 초 천체물리학자들은 화성과 목성 사이의 세레스 상공에 초대형 인공위성 형태의 우주 식민지를 띄울 수 있다는 연구 결과를 내놨다. 이들이 구상한 우주 식민지는 길이 10㎞에 이르는 기차처럼 생겼다. 그 안에 흙을 깔아 나무와 작물을 기르고, 대기를 채워 사람이 살 수 있도록 했다. 여기에 5만7000여 명이 살 수 있을 것으로 내다봤다.

이런 아이디어들은 우주 개발 기술을 앞당기는 방아쇠 역할을 한다. 우주를 향한 인간의 첫 발걸음도 하늘을 나는 어릴 적 상상의 나래에서 출발했다. 밤하늘의 별과 달은 꿈의 영역을 무한대로 넓혀주는 매개체다.

‘우주 강자’인 미국과 러시아, 중국, 일본, 유럽에 비해 한국의 우주 개발 역량은 아직 걸음마 단계다. 우주 발사체, 위성 개발, 행성 탐사 등 거의 모든 영역에서 초보 수준이다. 1992년 우리별 1호 위성을 올리고 2013년 러시아 기술을 빌린 나로호를 쏘았지만, 우주 탐사에 필수적인 발사체는 독자적인 기술로 만들지 못하고 있다.

달 궤도선 발사계획도 당초 2018년에서 2022년으로 미뤄졌다. 착륙선은 2030년으로 더 늦춰졌다. 후발주자인 아랍에미리트까지 화성 탐사선을 보내는 상황인데, 정권 따라 계획이 고무줄처럼 변하고 책임자도 1~2년 단위로 바뀌는 게 우리 현실이다.

고두현 논설위원 kdh@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)