"관세전쟁이 통화전쟁보다 무역에 3배 충격"

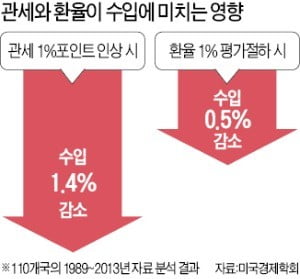

관세 1%P 높이면 수입 1.4%↓

환율 1% 절하 땐 수입 0.5%↓

他國 경제 어렵게해 경기회복?

'근린 궁핍화' 정책 악용 우려

그는 “관세를 1%포인트 높이면 (해당 국가의) 수입이 1.4% 줄어들고, 환율을 1% 평가절하하면 수입이 0.5% 감소하는 것으로 조사됐다”고 말했다. 관세전쟁이 통화전쟁보다 무역에 미치는 영향이 세 배가량 크다는 분석이다.

이날 세션에 참여한 경제학자 사이에선 관세전쟁이 대표적인 ‘근린궁핍화(beggar-thy-neighbor)’ 정책 수단으로 악용될 수 있다는 우려가 잇따라 제기됐다. 근린궁핍화는 다른 나라의 경제를 어렵게 해 자국의 경기회복을 꾀하는 정책이다. 기존에는 자국 통화가치를 평가절하하는 통화전쟁이 대표적이었다. 1930년대 관세전쟁으로 대공황이 발생하자 경각심을 가지게 된 주요국들이 오랜 기간 관세 인하를 추진해왔기 때문이다.

하지만 트럼프 대통령이 한국을 비롯해 중국, 유럽연합(EU), 일본 등 세계 주요 무역상대국을 상대로 고율 관세를 부과하면서 상황이 달라졌다. 통화전쟁보다 공격적인 무역전쟁 수단으로 관세전쟁이 대두하고 있다는 게 경제학자들의 지적이다. 에마뉘엘 파히 하버드대 교수는 “모든 나라가 자국의 상황을 개선하려고 관세를 부과하면 (세계)경제를 더 망치게 된다”고 꼬집었다.

미국과 중국의 무역전쟁은 다르게 봐야 한다는 지적도 있다. 국제통화기금(IMF) 수석이코노미스트를 지낸 올리비에 블랑샤르 미국경제학회장(피터슨국제경제연구소 선임연구위원)은 한국경제신문 기자에게 “중국의 지식재산권 탈취 같은 구조적 문제는 미국이 불만을 가질 만한 이유가 있다”고 말했다. 미국과 중국이 90일간 무역전쟁을 멈추고 협상을 벌이고 있는 데 대해선 “성과를 낼 수 있을지 모르겠다”고 했다. 트럼프 대통령이 “미·중 무역협상이 잘될 것”이라고 낙관론을 펴는 것과는 거리가 있다.

애틀랜타=주용석 특파원 hohoboy@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)