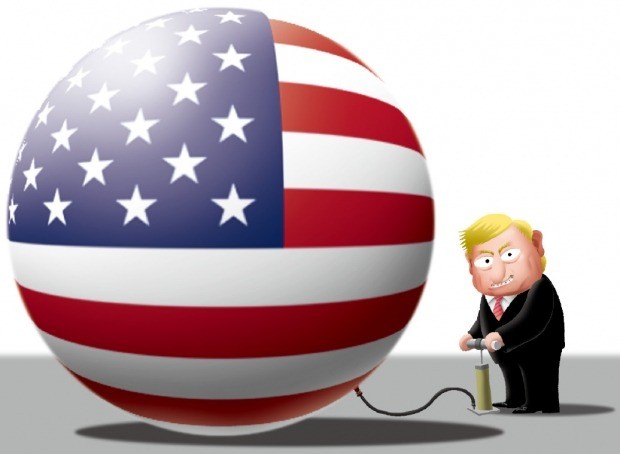

[column of the week] '딜' 안 나오는 트럼프 '딜의 기술'

북핵·무역·러 스캔들 관련

'先결정 後전략' 대응 일관

"큰일 벌어지고 있다"식

공허한 레토릭만 되풀이

어느 것 하나 진전 없어

동맹국 조언에 귀 기울일때

성과 내는 '승리의 기술' 될 것

![[column of the week] '딜' 안 나오는 트럼프 '딜의 기술'](https://img.hankyung.com/photo/201807/01.17389089.1.jpg)

매일매일 백악관에서 일하는 관료든, 다른 나라의 친구든, 적이든, 누구도 트럼프가 다음에 뭘 할지 모른다. 최근 월스트리트저널(WSJ) 본사를 찾은 아시아 우방국의 고위 관료는 (WSJ로부터) ‘트럼프가 무역 문제에서 뭘 하려고 하는지 확실히 아느냐’는 질문을 받았다. 그의 대답은 “모른다”였다. 전 세계가 당황하고 있고, 그게 ‘거래의 기술에 능통한 달인’이 원하는 것이다.

(‘제리 맥과이어’란 영화에서 유명해진) “돈을 벌 수 있다는 걸 증명해봐!(show me the money!)”란 말이 있다. 말만 하지 말고 결과를 보여줘야 한다는 의미다. 트럼프는 외교정책에서 세 가지 주요 과제를 갖고 있다. 북한, 무역, 러시아다. 지금까지 어느 것 하나도 딜(거래)이 이뤄졌거나 딜에 근접한 게 없다. 대신 트럼프는 (제리 맥과이어처럼) ‘뭔가 큰일이 벌어지고 있다’는 식의 말만 되풀이하고 있다.

트럼프는 김정은(북한 국무위원장)과 마주 앉은 직후엔 “북핵 위협은 끝났다”고 했다. 하지만 얼마 전엔 “(협상)시한이 없다”고 했다. 북한과의 딜은 다른 전직 대통령들이 직면했던 것처럼 원점에 머물러 있다. 그 사이 북한 과학자들은 매일매일 미사일의 성능과 정확도를 개선하고 있다.

무역에선 환태평양경제동반자협정(TPP)을 탈퇴하고, 북미자유무역협정(NAFTA)을 뒤집고, 미국의 주요 무역 파트너에 관세를 부과하는 것 말고 뭔가 중요한 것을 한 게 없다. 유일하게 이뤄진 딜이라면 우리의 무역 파트너들이 미국을 빼고 한 딜뿐이다. 일본은 유럽연합(EU)과 대규모 자유무역협정(FTA)에 서명했고 유럽은 캐나다, 멕시코와 비슷한 협정을 체결했다.

미국의 동맹국들은 미국이 뭘 하려는 건지 몰라 혼란스러워하고 (미국을) 의심하면서 다른 대안을 찾고 있다. 아베 신조 일본 총리는 얼마 전 중국 방문 계획을 발표하며 시진핑 중국 국가주석의 일본 답방을 제안했다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 베를린에서 리커창 중국 총리와 만나 중요한 무역 협약에 사인했다.

트럼프는 지난주 백악관에서 푸틴과의 정상회담에 대해 “매우 강력했다”며 “솔직히 그들은 내가 예상치 못한 걸 기꺼이 하려고 했다”고 말했다. (하지만 그게 뭔지는 공개하지 않았다. 회담 결과에 대해) 곳곳에서 비판이 쏟아지는 상황에서, 만약 미·러 정상회담에서 정말로 진전이 있었다면 백악관은 진작에 그 내용을 공개했을 것이다.

(하지만) 푸틴과 정상회담 후 남은 건 트럼프가 트위터에 “커다란 결과가 있을 것”이라고 밝힌 것뿐이다. 푸틴은 핀란드(미·러 정상회담)에서 원하는 걸 얻었다. 그는 체셔 고양이처럼 능글맞게 웃으며 움직이고 있다.

트럼프 지지자들은 “외교 협상에서 이기려면 좀 더 시간이 필요하다”고 말한다. 하지만 더 나아지진 않을 것이다. 트럼프는 (푸틴을 만나기 위해) 비행기에 오를 때 “솔직히 다른 모든 것 중에서 푸틴(과의 정상회담)이 제일 쉬울지 모른다”고 했다. 그 자신만만한 태평함이 사랑스러울진 모르겠지만 우리는 지금 거래의 기술이 한계에 부딪힌 상황을 보고 있다. 글로벌 공급망이나 북한의 핵 프로그램 같은 복잡한 문제를 ‘결정 먼저, 전략은 나중에’ 식으로 대응하다 보면 상황은 교착상태에 빠진다. 혹은 심지어 신뢰를 갉아먹는다.

트럼프의 집권으로 정치 엘리트들이 패닉에 빠졌을 때 우리가 주목한 건 그가 행정부를 일류로 채우려 했다는 점이다. 트럼프는 경제를 살리기 위해 게리 콘(전 백악관 국가경제위원장)과 케빈 하셋(백악관 경제자문위원장), 스콧 프루잇(전 환경보호청장), 믹 멀베이니(백악관 예산국장)를 발탁했다. 세금 문제에선 폴 라이언(하원의장)과 케빈 브래디(하원 세입위원장)가 정교한 해법을 제시했다. 경제는 완전고용 상태에 도달했고, 증시는 호황을 누렸다.

연방대법원에선 보수진영의 발빠른 인사들이 트럼프에게 훌륭한 선택지를 제공했고, 트럼프는 닐 고서치와 브렛 캐버너를 (연방대법관으로) 지명했다. 또 한 번의 승리였다.

트럼프는 외교안보팀을 마이크 폼페이오(국무장관), 짐 매티스(국방장관), 존 볼턴(백악관 안보보좌관)으로 채웠고, (이 팀을) 자신이 늘 원했던 팀이라고 했다. 그는 또 시진핑, 김정은, 푸틴과 1 대 1 정상회담을 하고 싶다고 말했고, 실제로 그렇게 했다. 이제 미국에 대항하는 진영에 속한 이들의 말을 좀 적게 듣고, 미국 편에 서 있는, ‘좋은’ 이들의 말에 좀 더 귀를 기울여야 할 때가 왔다. 이것이 (집권 첫해부터 썼어야 할) ‘승리의 기술’이었다.

원제=This Is the Art of the Deal?

정리=주용석 기자 hohoboy@hankyung.com

THE WALL STREET JOURNAL 한경 독점제휴

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)