증권사 '숨은 빚' 갑론을박

신용평가사 3사 "위험수준"

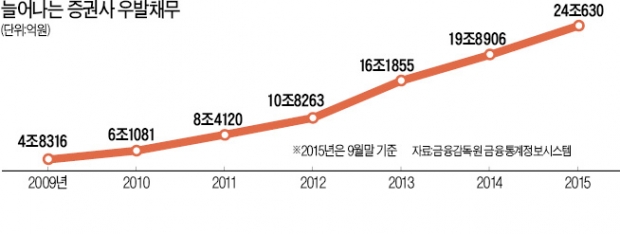

자기자본대비 채무 비중 높아…부동산 PF에 쏠림 심화

증권업계 "불안 키운다"

과도한 우려로 시장 위축…한도대출 등 비교적 안전

메리츠종금증권의 자기자본 대비 우발채무 비중이 작년 말 기준 270%로 가장 높다. 이어 하이투자증권(170%) 교보증권(190%) HMC투자증권(140%) IBK투자증권(118%) 순이다. NH투자증권(98%)과 현대증권(83%)도 가파른 증가세를 보이고 있다.

전문가들은 증권사 우발채무가 부동산 관련 대출에 쏠려 있다는 점에 주목하고 있다. 메리츠종금증권(89%) 현대증권(84%) 하이투자증권(78%) HMC투자증권(77%)은 부동산 관련 우발채무 비중이 높았다. 안나영 한국기업평가 책임연구원은 “올해 부동산 가격이 하락하거나 분양률이 떨어지면 대규모 우발채무가 현실화돼 자금 유동성 압박이 커질 것”이라고 내다봤다.

우발채무 중에서도 위험성이 큰 신용공여 비중이 점차 늘고 있는 점도 위험 요인으로 꼽힌다. 메리츠종금증권 HMC투자증권 하이투자증권 등 3개사는 신용공여형 비중이 80%가 넘는다. 증권사는 시행사가 아파트 착공 전 PF 대출을 받은 뒤 분양대금으로 상환하는 과정에서 수수료를 받고 보증을 서주고 있다.

초기엔 PF 대출을 기초자산으로 한 자산담보부기업어음(ABCP) 같은 유동화증권의 차환 발행에 대해 보증을 해주는 매입보장약정(유동성공여)을 주로 했지만, 건설사들의 보증 능력이 떨어지면서 증권사가 직접 PF 대출을 보증하는 신용공여를 점차 늘렸다.

안지은 한국신용평가 연구위원은 “신용공여 비중이 높으면 부동산 경기 하락 시 손실 가능성이 크다”고 경고했다. 이혁준 NICE신용평가 금융평가1실장은 “거래 상대방의 부실 위험도 높다”며 “HMC투자증권은 거래 상대방의 신용등급이 없거나 BBB 이하인 우발채무가 50% 이상”이라고 지적했다.

증권업계에선 과도한 우려가 되레 시장을 위축시키고 있다는 주장도 나온다. 백득균 메리츠종금증권 심사분석1팀장은 “메리츠종금증권 우발채무의 42%가 미분양 물건을 담보로 한 대출 확약으로 비교적 안전한 데다 우선 변제권이 있는 선순위 채권 비중이 높다”고 말했다. 그는 “우발채무의 양적 규제를 강조하다 보면 PF 대출 시장이 위축되고 오히려 자기자본 규제를 덜 받는 고위험 후순위 채권 투자를 조장할 수 있다”고 덧붙였다.

금융당국의 진단도 신용평가사와 온도차가 있다. 금융감독원 관계자는 “지난해 말 기준 증권사 우발채무 가운데 채무보증 이행으로 이어진 것은 전체의 2~3%에 불과하다”며 “우발채무가 전부 보증 이행으로 전가되는 게 아닌데도 신평사들이 채무 규모로 접근하고 있다”고 말했다.

허란 기자 why@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)