"빠른 플랫폼이 승부 갈라"…앱 서버 클라우드로 갈아타는 은행들

(7) 은행들 디지털 전환 가속

"금융 플랫폼 경쟁력 높이자"

앱 폰트·색깔 하나 바꾸려면

전체 로그인 막고 코드 고쳐야

국민·신한銀 전산시스템 전환

메인프레임서 리눅스로 바꾸면

비용 줄고 서비스 개선 쉬워

24시간 앱 제한 없는 리눅스 도입

국민은행 관계자는 “애자일 팀들이 독립적으로 의사결정을 하면서 로그인을 막을 필요 없이 자유롭게 앱을 개선하고 문제를 해결할 수 있어야 한다”며 “전체 앱을 일시 중단하다가는 금융소비자들도 불만을 가질 수밖에 없을 것”이라고 말했다. 국민은행은 오는 10월 새로운 모바일뱅킹 앱인 ‘뉴 스타뱅킹’이 출시되는 대로 클라우드에 옮기는 작업을 진행해 실시간으로 앱 기능을 바꿔나갈 수 있도록 할 계획이다.

도입된 지 30년이 지나다 보니 메인프레임에서 쓰는 프로그래밍 언어가 지금은 다룰 줄 아는 개발자가 드문 ‘코볼’이라는 점도 주 전산 시스템을 클라우드·리눅스 체제로 전환하려는 이유 중 하나다. 매번 ‘프로젝트’라는 이름으로 외주를 주는 관행에서도 벗어나겠다는 게 국민은행 설명이다. 메인프레임 유지·보수를 위해 매달 90억원을 한국IBM에 지급하고 있다.

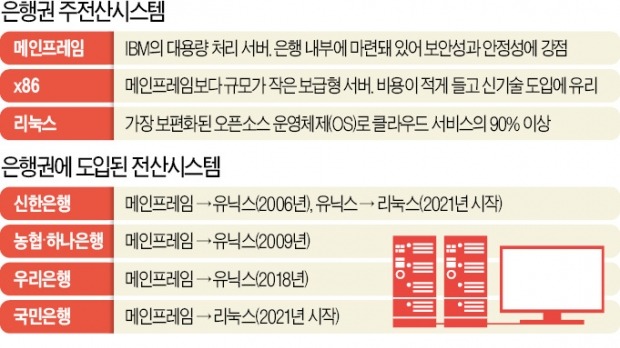

리눅스만 쓰는 카카오·토스뱅크

리눅스를 이용하면 메인프레임을 사용하는 것과 대비해 금액에서 약 여덟 배 차이가 난다. 카카오뱅크는 리눅스와 클라우드에 모든 앱뿐 아니라 고객 관련 정보를 탑재하면서 대다수 은행이 채택한 유닉스를 쓰는 것보다도 1000억원 정도의 비용을 절감한 것으로 추정한다. 토스뱅크도 모든 예금·대출 등 ‘코어뱅킹’ 업무에 리눅스를 도입했다. 국민은행이 유닉스를 뛰어넘어 리눅스 체제로 직행하려는 이유다.신한은행(2006년)을 선두로 농협·하나은행(2009년), 우리은행(2018년) 등은 앞서 메인프레임을 버리고 유닉스 방식의 서버를 채택했다. 신한은행은 한 발 나아가 지난해부터 모바일뱅킹 앱 ‘쏠(SOL)’의 리눅스 전환을 시도하고 있다. 하나은행은 해외에서 쓸 수 있는 지급결제 앱인 GLN을 KT의 퍼블릭 클라우드인 ‘KT클라우드’에 올렸다. 신한금융그룹 자회사인 제주은행도 25년 만에 메인프레임을 포기하고 카카오뱅크처럼 모든 업무에 리눅스를 도입하기로 했다.

‘KB사태’를 겪은 탓에 메인프레임은 KB금융에서 한때 금기어처럼 여겨졌다. 하지만 윤종규 회장 체제가 안착하면서 국민카드와 KB캐피탈이 2017년부터 먼저 리눅스로 전환을 추진했다. 국민은행도 전환에 속도를 내면서 빅테크와의 경쟁에 승부를 걸겠다는 전략이다.

국민은행 관계자는 “빅테크와의 금융 플랫폼 경쟁을 벌이고 있는 상황에서 더 이상 기존 메인프레임으로는 생존을 장담할 수 없다”며 “MZ세대의 수요에도 발 빠르게 따라가기 위해서는 과거보다 미래를 봐야 한다는 판단”이라고 설명했다.

박진우 기자 jwp@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)