작년 물가 감안한 가계 '가처분소득' 감소

평균 4729만원 전년比 1.2%↑

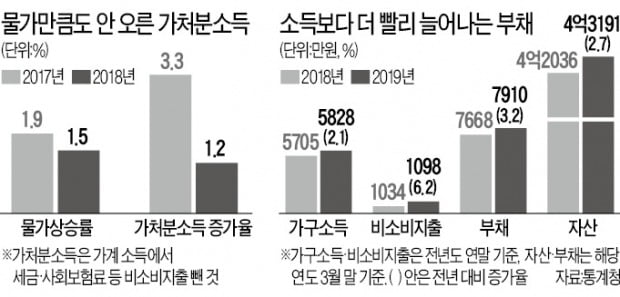

1.5% 오른 물가상승 못따라가

세금·보험료 등 非소비지출 늘어

17일 통계청이 발표한 ‘2019년 가계금융·복지조사’에 따르면 작년 가계의 평균소득은 5828만원으로 전년보다 2.1% 늘었다. 증가율이 2017년(4.1%) 대비 반 토막 났다. 자영업자가 특히 안 좋았다. 자영업자 소득(6375만원)은 전년보다 0.2% 늘어나는 데 그쳐 전체 평균(2.1%)에 크게 못 미쳤다. 전체 가계의 사업소득(임대소득 포함)은 5.3% 감소했다. 내수침체와 최저임금 인상 등이 자영업자에게 직격탄이 된 것으로 분석된다.

반면 세금과 사회보험료 등 비소비지출은 높은 증가세가 이어졌다. 작년 가계의 평균 비소비지출은 1098만원으로 전년 대비 6.2% 증가했다. 소득 증가율보다 세 배 가까이 높은 수준이다. 정부가 건강보험료를 2012년 이후 최고폭으로 인상(2.0%)한 데다 소득세 최고세율 인상, 양도소득세 중과 등을 시행한 영향이다.

이 때문에 가계의 처분가능소득은 4729만원으로 전년보다 1.2% 늘어나는 데 그쳤다. 지난해 소비자물가 상승률(1.5%)보다 낮은 증가폭이다. 가계의 실질적인 주머니 사정이 나빠졌다고 볼 수 있다. 2017년 물가가 1.9% 오르는 동안 처분가능소득이 3.3% 증가한 것과 비교하면 지난해 소득 여건 악화가 확연히 드러난다.

정부 대출 규제 등 영향으로 가계부채 증가 속도는 다소 진정됐다. 올 3월 기준 가구당 부채는 7910만원으로 전년보다 3.2% 늘었다. 작년 증가율은 8.6%였다. 하지만 여전히 처분가능소득 증가 속도보다 두 배 넘게 빠르다. 이 때문에 처분가능소득 대비 원리금 상환액은 작년 23.6%에서 올해 24.8%로 더 늘어났다. 소득의 4분의 1을 빚 갚는 데 쓴다는 얘기다.

소득 격차 줄었지만

소득 양극화는 개선됐다. 소득 분배 상황을 보여주는 지니계수(처분가능소득 기준)는 작년 0.345로 전년(0.354)보다 0.009포인트 낮아졌다. 지니계수가 낮아지면 소득 격차가 줄었다는 뜻이다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 “2018년 지니계수는 2011년 통계 작성 이후 가장 낮은 수치”라며 “정부 포용성장 정책의 성과가 난 것”이라고 강조했다.

하지만 지표를 한 꺼풀 벗겨보면 한계가 뚜렷하다는 지적이 나온다. 작년 지니계수가 개선된 건 소득 하위 20%(1분위)의 저소득층 소득이 평균 47만원(4.4%) 늘어 전체 증가율(2.1%)을 웃돌았기 때문이다. 하지만 늘어난 47만원 가운데 정부 지원금을 뜻하는 ‘공적이전소득’ 증가분이 46만원에 이른다. 기초연금, 아동수당, 실업급여 등이 여기에 속한다. 저소득층의 근로소득은 26만원 감소했다. 정부의 세금 퍼주기로 저소득층 소득이 증가한 것인데 이런 정부 의존 성장은 지속가능하지 않다는 게 전문가들의 공통된 지적이다.

소득과 달리 자산 양극화는 더 나빠졌다. 올해 1분위의 평균 자산은 1억5353만원으로 전년보다 3.1% 감소했다. 반면 상위 20%(5분위)는 2600만원(3.5%) 늘어난 7억6950만원이었다. 자산가격 상승세가 전반적으로 약해지는 가운데 집값이 높은 강남 등 지역만 ‘나홀로 호황’을 누리고 있기 때문으로 풀이된다.

서민준/성수영 기자 morandol@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)