"국가채무 임계치 넘으면 언제든 파국 갈 수 있어"

아르헨, 3년만에 40%→152%

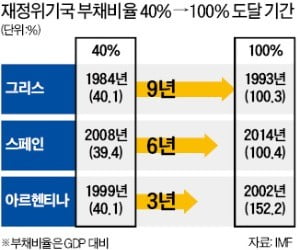

국제통화기금(IMF)이 지난 4월 펴낸 ‘2019 세계경제전망’을 보면 재정위기를 겪은 주요 국가는 부채비율이 40%대에서 100%대에 이르기까지 10년이 채 걸리지 않았다. IMF는 올해 한국의 부채비율을 40.5%로 추정하고 있다.

아르헨티나는 2001년 늘어난 복지 부담으로 부채를 상환하지 못해 디폴트(채무불이행)를 선언한 바 있다. 1999년 아르헨티나의 부채비율은 40.1%였지만 페소화 가치가 급락하자 달러화로 표시한 부채비율은 2002년에 152.2%까지 치솟았다. 아르헨티나는 당시 IMF로부터 400억달러의 구제금융을 받았다. 2003년 이후 되살아나던 아르헨티나 경제는 2007년 크리스티나 페르난데스 대통령 집권 이후 공무원 증원, 민간기업 국유화 등 재정 확대 정책을 펴다 다시 어려움에 처했다. IMF는 지난해 공무원 감축 및 공공부문 축소를 조건으로 내걸고 아르헨티나에 다시 560억달러의 구제금융을 지원했다.

이태훈 기자 beje@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)