"은행만으론 한계"…성장전략 다시짜는 금융그룹

신한, 오렌지라이프 '편입 효과'

자회사 실적으로 '리딩금융' 수성

2일 금융권에 따르면 신한·KB·우리·하나·농협 등 5대 금융그룹은 최근 각각 경영전략회의에서 ‘비은행 사업 강화’를 중요 과제로 논의했다. 올 1분기 실적을 분석한 결과 신한금융과 농협금융을 제외하고는 대부분 은행 순이익이 제자리걸음을 했기 때문이다. 한 금융그룹 회장은 “은행 경영이 갈수록 힘들어지고 있다”며 “비은행 사업을 키워 은행 의존도를 낮춰놔야 장기 경쟁력을 담보할 수 있다”고 말했다.

은행의 사업 전망이 불투명한 요인은 복합적이다. 국내 시장은 이미 포화상태다. ‘수수료 무료’ 등을 앞세운 인터넷전문은행이 등장하면서 수수료 수입을 늘리기도 힘들다. 이자 장사를 줄이고 소외계층에 대한 금융 지원을 강화하라고 주문하는 금융당국도 부담이다. 금융그룹 관계자는 “은행을 사업하는 곳이 아니라 복지기관으로 보는 경향이 있다”고 하소연했다.

오렌지라이프 효과에 긴장

금융그룹의 순위 경쟁도 비은행 부문에서 승패가 갈리는 분위기다. 신한금융은 지난해 오렌지라이프(옛 ING생명)를 인수하면서 비은행 사업 포트폴리오를 확장했다. 오렌지라이프는 1분기에 804억원의 순이익을 냈다. 지분율(59.2%)을 적용해 신한금융에 반영된 순이익은 476억원이다.

올 1분기 신한금융의 순이익은 9184억원으로 KB금융(8457억원)보다 727억원 앞섰다. 격차를 벌린 데는 오렌지라이프의 영향이 컸던 것으로 분석된다. 신한금융은 이번 실적 콘퍼런스콜에서 오렌지라이프의 나머지 지분 40.8%까지 인수해 완전 자회사로 품는 것에 대한 의지를 내비치기도 했다. 최근 자회사로 편입한 아시아신탁의 실적도 올 2분기부터 순이익에 더해진다.

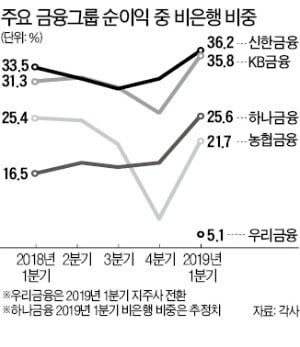

다른 금융그룹도 이런 상황에 주목하고 있다. 올 1분기 순이익에서 비은행 부문의 비중은 신한금융이 36.2%로 가장 높았다. KB금융(35.8%)과 하나금융(25.6%), 농협금융(21.7%)이 뒤를 이었다. 지난 1분기 지주사로 전환한 우리금융은 순이익 중 비은행 비중이 5.1%였다.

비은행 사업을 가장 빠르게 키울 수 있는 방법은 인수합병(M&A)이다. 김기환 KB금융 최고재무담당(CFO) 부사장은 지난달 24일 실적 콘퍼런스콜에서 “지속 가능한 수익성 창출과 시장 내 선도적인 지위 확보를 위해 M&A가 필요하다”며 “KB금융은 생명보험이 약하기 때문에 (관련 매물을) 관심 있게 지켜보고 있다”고 말했다.

우리금융도 비은행 부문 강화가 올해 핵심 과제다. 손태승 우리금융 회장은 이번 실적 발표 직후 “동양자산운용과 국제자산신탁 등 비은행 부문 M&A를 성공적으로 마무리하는 데 힘쓸 것”이라며 “본격적으로 비은행 부문 M&A에 나서겠다”고 말했다. 농협금융 역시 은행 의존도를 낮춰 균형 잡힌 포트폴리오를 갖추는 방안을 고민 중이다. 지난해 4분기엔 농협금융 순이익에서 비은행 부문의 비중이 9.2%에 그쳐 균형이 무너졌다는 지적이 많았다.

정지은 기자 jeong@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트 : 윤한결의 한경아르떼필과 브람스 교향곡](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36536873.3.jpg)