엘리엇의 도넘은 경영 개입… "현대차 지배구조개편 우리와 논의하자"

석 달 만에 또 현대차그룹 지배구조 개편 압박

"주주 역할 한계 넘어선 요구"

모비스 AS, 현대차에 넘기고

모듈·부품은 글로비스와 합병

개편안 논의 위원회 구성도 제안

엘리엇, 현대차 정조준…속셈은

현대차 지분율 3%…2배로 늘려

주가 끌어올려 이익 극대화 포석

일감몰아주기 해소 등엔 무관심

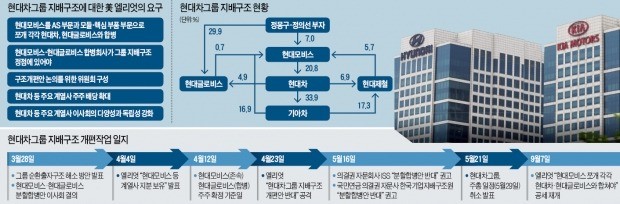

엘리엇은 현대차그룹 지배구조 개편 방안에 대한 요구를 공론화하기 위해 개설한 사이트에 지난달 14일 현대차와 기아차, 현대모비스에 보낸 서한을 공개했다. 엘리엇은 이 서한을 통해 현대모비스의 AS 부문을 분할해 현대차와 합병해야 한다고 주장했다. 나머지 모듈(수십~수백 개의 소형 부품을 모은 덩어리 부품) 및 미래차 관련 핵심 부품 부문은 현대글로비스와 합쳐야 한다고 제안했다. 현대모비스의 모듈·AS 부문을 떼어내 현대글로비스와 합병하려던 기존 현대차그룹의 방안과 다르다. 현대모비스 존속법인이 남지 않고 해체된다는 점에서다.

엘리엇은 현대모비스·현대글로비스 합병법인이 정몽구 현대차그룹 회장 일가와 기아차 등으로부터 현대차 지분을 사들이고, 정 회장 일가가 현대모비스·현대글로비스 합병법인의 지분을 매입하면 지배구조 개편이 완료된다고 주장했다. 현대차와 현대모비스를 합병한 뒤 지주회사 체제로 전환하라는 기존 요구를 거둬들이고 ‘새 판’을 들고나온 것이다.

엘리엇은 지배구조 개편을 함께 논의할 위원회도 구성하자고 요청했다. 주주 배당을 늘리고 현대차 등 계열사 이사회의 다양성과 독립성을 강화하라는 기존 주문도 되풀이했다.

현대차그룹은 당혹감을 감추지 못했다. 그룹 관계자는 “엘리엇이 함께 위원회를 구성해 지배구조를 논의하자는 것은 특정 주주에게만 기업의 중요 사안을 알려달라는 얘기”라며 “자본시장법을 어기는 일”이라고 지적했다. 이어 “지배구조 개편과 관련해 합당한 여건과 최적의 안이 마련되는 대로 절차에 따라 모든 주주와 단계적으로 투명하게 소통해나갈 것”이라고 강조했다.

◆현대차 타깃으로 삼았나

이번 엘리엇의 요구 중 핵심은 현대모비스 AS 부문을 떼어내 현대차에 넘기라는 것이다. 속내는 뭘까. 현대모비스 AS 사업은 회사 전체 영업이익의 80%가량을 차지해 ‘알짜’로 통한다. 현대모비스의 ‘캐시카우(현금창출원)’를 가져오면 현대차의 수익성은 크게 높아진다. 엘리엇이 현대차 주가를 끌어올려 차익을 극대화하려는 포석이 아니냐는 관측이 나오는 이유다.

엘리엇은 지난 4월 현대차그룹 지배구조 개편작업에 끼어든 이후 현대차 지분을 지속적으로 사들였다. 당시 엘리엇은 현대차와 기아차, 현대모비스 지분을 10억달러(약 1조1000억원)어치 들고 있다고 발표했다. 지분율로 따지면 3개사 평균 1.5% 안팎 수준이었다. 엘리엇은 이번에 서한을 통해 현대차와 기아차, 현대모비스 지분을 각각 3.0%, 2.1%, 2.6% 보유하고 있다고 밝혔다. 엘리엇은 현대차 지분을 두 배가량으로 늘렸다. 임은영 삼성증권 연구원은 “엘리엇이 현대차를 타깃으로 삼아 공세를 집중할 가능성이 크다”며 “다른 계열사보다 현대차 지분을 상대적으로 더 많이 매입한 이유와 무관치 않을 것”이라고 말했다.

시장에선 엘리엇의 요구가 실현 가능성이 떨어진다는 평가가 우세하다. 현대차그룹의 중장기 성장 전략을 고려하지 않은 채 엘리엇의 이익 극대화에만 초점을 맞춘 방안이라는 점에서다. 엘리엇이 주장하는 지배구조 개편 과정에선 정 회장 등 오너 일가의 현대글로비스 지분 변동이 없다는 점도 현실성이 떨어지는 요인 중 하나로 꼽힌다. 앞으로 공정거래법이 개정되면 정 회장 등은 일감몰아주기 규제에서 벗어나기 위해 현대글로비스 지분(29.9%)을 팔아야 하기 때문이다.

일각에선 엘리엇이 주주 역할의 한계를 넘어서는 무리한 요구를 했다는 비판도 내놓고 있다. 외부에 알리지 말아야 할 주주 서한을 의도적으로 공개하면서 현대차그룹을 압박하는 건 도를 넘은 행동이란 지적이다.

장창민 기자 cmjang@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[이 아침의 바이올리니스트] 베를린 슈타츠카펠레 동양인 최초 종신악장](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36535699.3.jpg)