TPP 출범 서명했는데… 정부 "가입 여부 연내 결정"

미국 참여 땐 세계 최대 경제블록

한국, TPP 가입 5년째 저울질만…

일본 자동차·부품·기초 소재 등 내수시장 잠식 우려로 고민

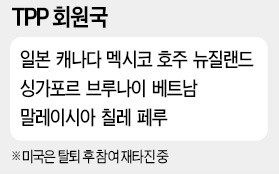

애초 미국까지 포함해 12개국이 회원이었으나 도널드 트럼프 미 대통령이 지난해 탈퇴를 선언하며 11개국으로 줄었다. 미국이 빠졌지만 기존 TPP 협정의 내용을 최대한 유지했고 정식 명칭은 ‘포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)’으로 변경했다.

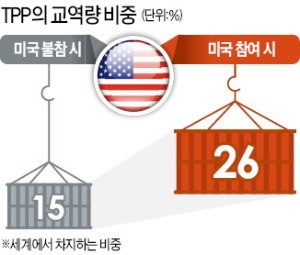

11개 TPP 회원국이 세계 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 13%로 북미자유무역협정(NAFTA·28%), 중국이 주도하는 역내포괄적경제동반자협정(RCEP·31%)에 비해 낮다. 미국이 다시 참여하면 이 비중이 37%로 늘어나 세계 최대 경제블록이 된다.

산업통상자원부는 이날 보도자료를 내고 “한국은 TPP 11개 회원국 중 일본 멕시코를 제외한 9개국과 양자 FTA를 체결했다”며 “TPP가 발효되더라도 대외 경제에 미치는 부정적 영향은 크지 않을 전망”이라고 밝혔다.

한국이 환태평양경제동반자협정(TPP) 가입에 처음으로 관심을 나타낸 것은 2013년 11월이었다. 당시 현오석 부총리 겸 기획재정부 장관은 대외경제장관회의에서 “TPP 참여에 관심을 표명하고 기존 참여국과 예비 양자 협의를 할 필요가 있다”며 “다만 (관심 표명이) TPP 참여를 전제로 하는 것은 아니다”고 말했다.

2015년에는 박근혜 대통령이 미국을 방문해 “한국이 TPP에 가입하면 (한·미) 양국 기업에 더 많은 이익을 가져다줄 수 있을 것”이라고 했다. 정부가 이른 시일 내에 TPP 참여 의사를 공식적으로 밝히는 것 아니냐는 관측이 나왔지만 이후에도 “관심이 있다” 수준의 의사만 나타냈다.

산업통상자원부는 8일 일본 주도의 11개국이 TPP에 공식 서명하고 출범을 예고하자 보도자료를 내고 “통상절차법에 따라 국익을 극대화하는 방향으로 TPP 가입 여부를 연내 결정할 계획”이라고 밝혔다. 정부는 이날 강성천 산업부 통상차관보 주재로 통상추진위원회를 열었고, 다음주 김동연 부총리 겸 기재부 장관 주재로 대외경제장관회의를 열어 TPP 가입 여부를 논의한다. 하지만 가입 여부에 대한 결론을 내기까지는 시간이 걸릴 것이란 예상이 많다.

정부가 TPP 가입을 놓고 조심스러운 태도를 보이는 가장 큰 이유는 일본 때문으로 분석된다. 자동차, 기초 소재·부품 등 일본 제품이 지금보다 낮은 관세로 한국 시장에 들어오면 내수 시장 상당부분을 빼앗길지 모른다는 우려가 있다. 지난해 대(對)일본 무역수지는 283억달러 적자였다.

하지만 미국이 다시 참여할 경우 세계 최대 경제블록이 탄생하는데 일본과의 경쟁을 두려워해 TPP에서 빠지는 것은 위험한 통상 전략이라는 지적이 있다. 미국은 도널드 트럼프 대통령이 취임한 지난해 1월 TPP 협상에서 빠졌으나 최근 “더 나은 협상으로 조건이 좋아진다면 TPP를 다시 할 수 있다”며 재가입을 타진하고 있다.

최원목 이화여대 법학전문대학원 교수는 “신보호무역주의 때문에 한국이 중국 미국 등의 통상압박에 시달리는데 다자 자유무역협정(FTA)에 들어가면 다른 나라들과 공동전선을 펴기 쉬워진다”며 “TPP 가입을 더 이상 미적거려서는 안 된다”고 말했다. 최 교수는 “미국이 TPP 참여를 다시 타진하는 것은 중국을 압박하기 위한 의도”라며 “미국이 참여할지 여부를 결정하는 데 그리 오랜 시간이 걸리진 않을 것인 만큼 한국도 만반의 준비를 해야 한다”고 조언했다.

이태훈 기자 beje@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 'Fed 선호' 美 근원 PCE물가 전년 대비 2.8%↑](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36540706.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)