정부 "서민 부담 되레 늘어…누진제 완화 곤란"

주택용 최저·최고 요금 사용량따라 11.7배 차이

정치권, 누진제 축소 추진

"소득 하위 10% 전기요금 최고 22% 늘어나"

정부·한전, 개편에 부정적

정치권을 중심으로 이 같은 제도가 불합리하다며 개편해야 한다는 주장이 잇달아 제기되고 있지만 정부는 요지부동이다. 5일 국회 산업통상자원위원회 전체회의에서도 여야 의원들은 누진제 완화 등 전기요금 체계 개편 필요성을 주장했지만 정부는 “부작용이 우려된다”며 반대 입장을 밝혔다.

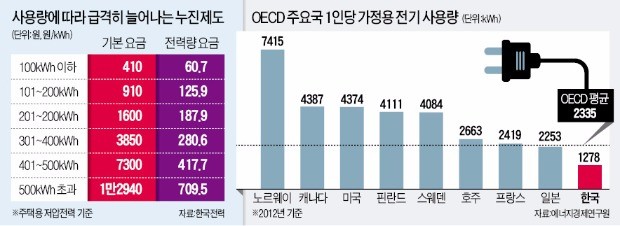

우리나라 주택용 전기요금은 2007년부터 현재까지 6단계 누진요금 체계로 운영되고 있다. 월평균 전력소비가 100㎾h 이하면 원가의 절반도 안 되는 요금을 내지만, 구간이 높아질수록 몇 배씩 뛰어오른다. 최저구간과 최고구간 누진율 차이는 11.7배다. 일본(1.4배), 미국(1.1배) 등 누진제를 도입한 다른 나라보다 요금 차이가 크다.

반면 산업용과 일반 상업용 전기요금에는 누진제를 적용하지 않는다. 사용량과 관계없이 ㎾h당 각각 107.41원, 130.46원의 단일 요금을 적용한다. 이 제도는 1973년 처음 도입됐다. 1970년대 초반 오일쇼크로 부족해진 전기를 가능하면 산업용으로 쓰기 위해 가정용 전기에 ‘족쇄’를 채운 것이다. 당시 누진단계는 3단계, 최저·최고 요금 차이는 1.58배였다. 2차 오일쇼크가 일어난 1979년에는 19.68배까지 뛰어올랐다.

◆“누진제 완화해야”

가정용 전기요금 누진제를 손봐야 한다는 지적은 매년 나오고 있다. 올해는 정치권까지 발 벗고 나서면서 더욱 ‘뜨거운 감자’가 됐다. 국민의당은 지난달 29일 가정용 전기요금 누진제 구간을 줄여 가계 부담을 완화하고 대신 전기를 많이 쓰는 기업에 요금을 더 물리는 방안을 추진하겠다고 밝혔다. 현행 6단계인 가정용 전기요금 누진제를 4단계로 줄이고 전체 요금을 낮춰 가정에 부과되는 전기요금을 지금보다 연간 최대 1조원까지 줄이겠다는 계획이다. 앞서 변재일 더불어민주당 정책위원회 의장은 “누진제를 근본부터 다시 검토해야 할 단계”라며 전기요금제 재검토 추진 의사를 밝혔다.

◆정부 “고려 안 해”

정부와 한국전력은 제도 변경에 부정적이다. 누진제를 적용하는 취지는 저소득층의 부담을 줄이고 고소득층의 전기 사용을 억제하자는 것인데, 섣불리 개편하면 저소득층 부담이 늘어날 수 있다는 우려 때문이다. 우태희 산업부 2차관도 이날 국회 산업위 전체회의에서 “누진제 단계를 줄이면 문제가 악화된다”며 “누진제 1~2단계는 원가 이하로 보급 중인데 이를 통합하면 누군가는 전기요금을 더 부담해야 한다”고 말했다. 한국조세재정연구원의 2013년 연구결과에 따르면 최저·최고요금 비율을 3배로 축소하거나 누진제를 없애면 소득 1분위(하위 10%)의 전기요금은 7.2~22.3% 늘어나고, 10분위는 3.5~13.9% 줄어드는 것으로 나타났다.

이승우 기자 leeswoo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[신간] 나무 내음을 맡는 열세 가지 방법](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36534703.3.jpg)