도요타 '56년 무파업'… 현대車 노조는 32년간 툭하면 파업

(2) 고비용·저효율 늪에 빠진 車업계

현대·기아차 등 완성차 5개사

1인당 연평균 임금 9072만원

도요타보다 681만원 더 받아

정작 車 한대 만드는 시간은

韓 26.8시간 vs 도요타 24.1시간

인건비 부담에 R&D투자 뒤처져

현대차 파업 누적 손실 20조 넘어

부품 협력사 5000여곳도 경영난

9000만원 웃도는 평균 임금

국내 자동차 회사 근로자의 임금은 다른 글로벌 완성차 업체들과 비교해 높은 편인 것으로 파악됐다. 한국경제신문과 한국자동차산업협회가 16일 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 르노삼성, 쌍용자동차 등 국내 완성차 5개사의 지난해 평균 임금을 분석한 결과다.

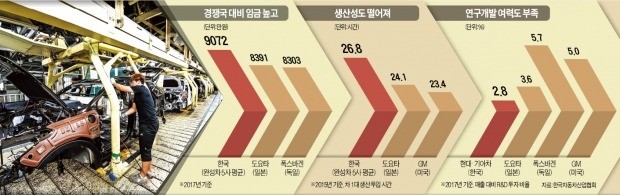

이들 회사의 1인당 연간 평균 임금은 9072만원으로 조사됐다. 대표적 경쟁 기업인 일본 도요타(832만엔·약 8391만원)나 독일 폭스바겐(6만5051유로·약 8303만원)보다 훨씬 많다. 자동차산업협회 관계자는 “국내 완성차 5개사의 지난해 평균 임금은 2016년(9213만원)에 비해선 소폭 하락했지만 2005년(5009만원)과 비교하면 12년 새 81.1%나 뛰었다”며 “글로벌 경쟁업체의 임금 수준을 일찌감치 추월했다”고 설명했다.

매출 대비 인건비 비중도 높았다. 한국 완성차 업체의 평균 매출 대비 임금 비중은 12.3%(작년 기준)에 달하지만 도요타와 폭스바겐은 각각 5.8%, 9.9%에 불과한 것으로 파악됐다. 업계에선 매출 대비 인건비 비중이 두 자릿수를 넘어가면 적극적인 연구개발(R&D) 투자를 하기 어려운 상태로 본다. 미래 성장을 위한 잠재력이 뒤질 수밖에 없다는 얘기다.

현대·기아차의 지난해 R&D 투자액은 4조1000억원으로 폭스바겐의 25%, 도요타의 40% 수준에 그쳤다. 현대·기아차의 매출 대비 R&D 비중(작년 기준·2.8%) 역시 도요타(3.6%), 폭스바겐(5.7%), GM(5.0%) 등과 비교해 낮았다. 부품사들도 마찬가지다. 현대모비스의 매출 대비 R&D 비중은 2.2%로 독일 보쉬(9.3%)나 일본 덴소(8.8%)의 4분의 1 수준이다.

파업 때마다 협력사·지역 경제 피멍

전문가들은 이런 경쟁력 격차가 노사관계 차이에서 비롯된 것으로 분석한다. 일본 도요타의 노사관계는 안정적이다. 2000년대 초반 어려움을 겪은 도요타 노조는 2003년부터 4년간 자발적으로 임금 동결을 선언했다. 2008년 금융위기 때는 근로자 전환 배치도 수용했다. 회사 브랜드 보호를 위해 1962년 무파업 선언을 한 뒤 지금까지도 파업하지 않고 있다. 올해로 56년째다.

한국은 딴판이다. 현대차 노조는 지난 12일과 13일 이틀에 걸쳐 부분파업을 강행했다. 7년 연속 파업이다. 현대차가 글로벌 시장에서 판매 부진에 시달리고, 미국발(發) 관세 폭탄 우려까지 커지는 상황에서 노조가 임금 인상만 고집하며 과도한 투쟁에 나서는 것 아니냐는 비판에도 아랑곳하지 않았다.

현대차 노조는 1987년 노조 설립 이후 1994년, 2009~2011년 등 네 차례를 제외하고는 32년간 매년 파업을 벌였다. 파업 횟수만 430회가 넘는다. 누적 생산 차질 규모만 150만여 대에 달한다. 누적 매출 손실은 약 20조원으로 추산된다. 기아차 노조도 마찬가지다. 1991년부터 지난해까지 27년간 두 해 빼고 25년간 매년 파업했다. 올해도 파업을 벌일 가능성이 작지 않다.

현대·기아차 노조가 밥 먹듯 파업을 반복할 때마다 협력업체들은 경영난에 내몰리고 있다. 두 회사의 협력업체는 2·3차 협력사를 합쳐 5000곳이 넘는다. 이항구 산업연구원 연구위원은 “한국 자동차산업의 ‘고비용 저효율’ 구조를 깨지 못하면 완성차뿐만 아니라 부품산업 기반마저 송두리째 흔들릴 우려가 있다”며 “안정적 노사관계를 바탕으로 노동시장 유연성을 높여야 글로벌 시장에서 생존이 가능하다”고 지적했다.

장창민 기자 cmjang@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[신간] 나무 내음을 맡는 열세 가지 방법](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36534703.3.jpg)