몽골 가서 항공정비 받는 한국…연 7000억씩 샌다

3년째 MRO업체 선정 미뤄

아시아 유일하게 전문업체 없어

중국·싱가포르서 정비 '외화 유출'

하지만 사업자 선정은 정부 발표 이후 3년째 표류하고 있다. 국토부가 사업자 선정 방식이나 절차 등을 정하지 못하고 미적거렸기 때문이다. 시간을 끌던 국토부는 올 들어 지난달 산하기관인 한국공항공사에 추가 심사를 받도록 컨소시엄에 요구했다. 지난 2년간 국토부 요구대로 사업을 준비한 컨소시엄에 새로운 절차가 추가되면서 올해 MRO 업체 설립은 물리적으로 힘들어졌다. 공항공사의 심사가 오는 7월 말 끝나기 때문에 국토부의 승인과 법인 등기 절차 등을 감안하면 내년에야 설립이 가능할 전망이다. 컨소시엄 측은 “국토부는 당초 작년 말까지 선정한다고 약속했다”며 “그때 선정됐더라면 올 상반기에 MRO 업체가 설립돼 국내 항공사들의 외화 지출을 막을 수 있었을 것”이라고 말했다.

항공업계에선 국토부가 국정 공백과 감사원 감사 등을 고려해 사업자 선정을 미루는 것으로 보고 있다. 이미 공항공사, 법무법인, 회계법인 등으로 구성된 평가단의 검증을 거쳤음에도 최종 선정에 정치적 부담을 안고 있다는 분석이다. 국토부 관계자는 “지난해 말 법이 바뀌어 예산 지출 심사가 깐깐해졌다”며 “감사원 지적을 받지 않고 안전하게 사업을 추진하려면 절차가 복잡해질 수밖에 없다”고 말했다.

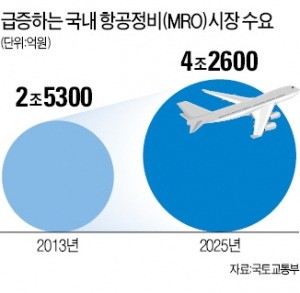

MRO 업체 선정이 늦어질수록 손해를 보는 곳은 국내 항공사들이다. 국내엔 항공기를 정비할 전문업체가 없다. 이 때문에 항공사들은 중국 싱가포르 대만 등에서 정비를 받으면서 해외 MRO 업체에 연간 7500억원을 지급하고 있다. 항공안전기술원은 연 7%씩 커지는 국내 MRO 수요를 고려할 때 이 비용은 2023년 1조1000억원에 달할 것으로 보고 있다. 최근엔 정부의 막대한 지원을 등에 업고 몽골과 인도네시아까지 나서 한국의 MRO 수요를 흡수하고 있다. 제주항공과 이스타항공은 몽골에서 정비를 받기 시작했고 인도네시아 가루다항공은 일감을 얻기 위해 국내 항공사 문을 두드리고 있다. 항공업계 관계자는 “MRO 후발업체인 한국이 시장을 지킬 ‘골든타임’도 놓치고 있다”고 지적했다.

안대규 기자 powerzanic@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 'Fed 선호' 美 근원 PCE물가 전년 대비 2.8%↑](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36540706.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)